引田康英の九品塾選択講座:空間=都市のための東京景語三講

「共」空間について

農耕民族が多いせいか建物は良くなくても園芸的緑化によってまちを歩く人に快適な空間を提供している>日本人の控えめながらきわめて個性豊かな創造力が現れる>欧米の自らの主張を前面に押し出す個人主義的芸術世界とは別の洗練された芸術>臨界芸術(純粋芸術でも大衆芸術でもその境界でもない)としての園芸=自己主張するのでなく自然に個性が現れる創造。

共精神の高いものから並べると,

1:住宅を道路側から引いて建て,狭い道での車の問題などを緩和,塀を設けず園芸的植栽や変化でまちの美しさや快適さに貢献(駐車スペースとしていても車の無い時には同じ様な魅力を与えているものも)

2:引きはとれなくても,外壁や足まわりに園芸的植栽を施しているもの

3:塀に当たるもを生垣にし,幅や変化を持たせているもの

4:複数の住宅と一体で道路側に植栽等の魅力つくり=最近の戸建団地やタウンハウス

5:団地やマンション周りの公開空地(入りにくいものもあるが)

6:その他さまざまな道路側に付加されている魅力=路地・ユニーク駐車・壁画や装飾・建物の剥き出しを防いでいるツタ覆い

公的機関,公共施設などと言われるものでも,管理されたり制限されたり目的が限定されていて一般に自由に出入りできないものは「共」空間では無い。「共」空間といえるのは,

1:出入り自由な河川や海岸・丘陵等自然地形

2:開放されている公園(庭園)

3:さまざまな緑道(親水公園や並木道・緑苑歩道等)

4:神社や寺院の境内(かってはアジール空間)

5:農地や屋敷林=青空や緑の共有=公開屋敷林は重要

6:緑苑住宅地=公開されているキャンパス等も含む

(参考)公共建築の動向:

1)機能面

・文化施設(美術館,博物館)→福祉施設(高齢者,コミュニティ)→処理施設(下水,斎場)

・複合化=とくに商業との(駅舎)

・非建築化=土木,造園など境界がなくなる(ドリーム・キャノピー)

2)構造面

・(材料)木造化

・(スパン)大架構化

・(工法)

3)象徴面

・遊戯化(富山市庁舎)

・模倣化(阿久根オレンジ館)

・過去の遺産を活かす(熊本装飾古墳館)

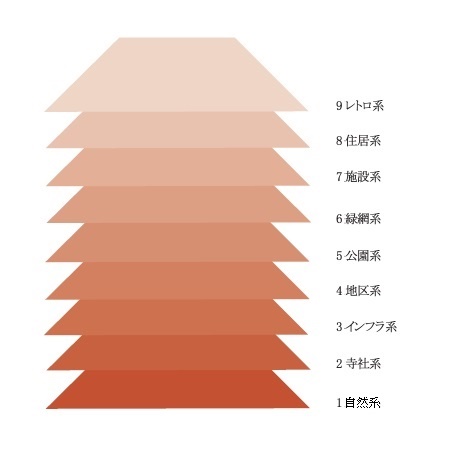

もの編・基本レイヤー

| 1自然系 | 2寺社系 | 3インフラ系 |

| 4地区系 | 5公園系 | 6緑網系 |

| 7施設系 | 8住居系 | 9レトロ系 |

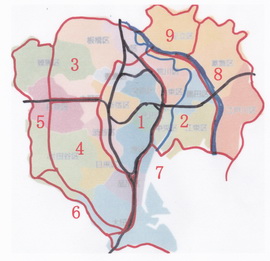

ところ編・基本ゾーン図

| 1山手ゾーン | 2下町ゾーン | 3城北ゾーン |

| 4城南ゾーン | 5北多摩ゾーン | 6多摩川ゾーン |

| 7湾岸ゾーン | 8葛飾ゾーン | 9足立ゾーン |

場所編対応MAP

1山手ゾーン

|

| 1-01新橋エリア | 1-02高輪エリア | 1-03六本木エリア |

| 1-04恵比寿エリア | 1-05神宮エリア | 1-06市谷エリア |

| 1-07新宿エリア | 1-08目白エリア | 1-09小石川エリア |

| 1-10御茶ノ水エリア | 1-11谷根千エリア | 1-12巣鴨エリア |

2下町ゾーン

|

| 2-01築地エリア | 2-02浅草エリア | 2-03錦糸町エリア |

| 2-04門前仲町エリア | 2-05砂町エリア | 2-06旧中川エリア |

| 2-07向島エリア | 2-08千住エリア | 2-09尾久エリア |

3城北ゾーン

|

| 3-01王子北エリア | 3-02石神井川エリア | 3-03赤羽西エリア |

| 3-04浮間エリア | 3-05高島平エリア | 3-06赤塚エリア |

| 3-07常盤台エリア | 3-08向原エリア | 3-09氷川台エリア |

| 3-10光が丘エリア | 3-11鷺宮エリア | 3-12中野北エリア |

4城南ゾーン

|

| 4-01中野南エリア | 4-02善福寺川エリア | 4-03神田川エリア |

| 4-04経堂エリア | 4-05下北沢エリア | 4-06桜新町エリア |

| 4-07下馬エリア | 4-08駒沢エリア | 4-09自由が丘エリア |

| 4-10小山エリア | 4-11西大井エリア | 4-12西馬込エリア |

5北多摩ゾーン

|

| 5-01大泉北エリア | 5-02大泉南エリア | 5-03石神井エリア |

| 5-04西荻窪エリア | 5-05烏山エリア | 5-06成城エリア |

6多摩川ゾーン

|

| 6-01二子玉川エリア | 6-02田園調布エリア | 6-03矢口エリア |

7湾岸ゾーン

|

| 7-01六郷エリア | 7-02大森エリア | 7-03東大井エリア |

| 7-04港南エリア | 7-05臨海副都心エリア | 7-06夢の島エリア |

8葛飾ゾーン

|

| 8-01葛西エリア | 8-02新中川エリア | 8-03篠崎エリア |

| 8-04小岩エリア | 8-05新小岩エリア | 8-06お花茶屋エリア |

| 8-07柴又エリア | 8-08水元エリア | 8-09綾瀬エリア |

9足立ゾーン

|

| 9-01花畑エリア | 9-02荒川北エリア | 9-03舎人エリア |

ゾーンマップTOPへ

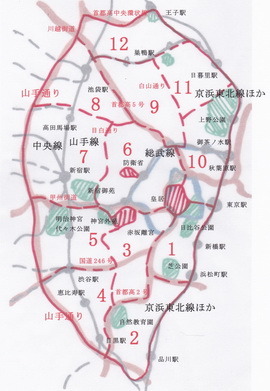

放射環状道路リスト

放射系は歴史の古い東海道を基準として時計回りに(17号以降は新たに加えられたり新設されたりして順不同になる),放射1号(国道1号),2号(中原街道),3号(目黒通り),4号(有名な国道246号,青山通り~玉川通り),5号(国道20号,新宿通り~甲州街道),6号(靖国通り~青梅街道),7号(目白通り~新目白通り),8号(春日通り~川越街道),9号(白山通り~中山道),10号(本郷通り~北本通り),11号(尾久橋通り),12号(昭和通り~日光街道),13号(水戸街道),14号(蔵前橋通り),15号(靖国通り~京葉道路),16号(永代通り),17号(産業道路),18号(海岸通り),19号(昭和通り~第一京浜),20号(日比谷通り),21号(愛宕通り),22号(六本木通り~国道246号の一部),23号(表参道~井の頭通り),24号(靖国通り~青梅街道の一部),25号(大久保通りと前後につながる道路),26号(音羽通り),27号・28号(無し),29号(葛西橋通り),30号(無し),31号(新大橋通り),32号(四ツ目通り),33号(八重洲通り),34号(晴海通り),35号(新大宮バイパス),36号(要町通り)

環状系は皇居取り巻く内堀通りから外側に向けて,環状1号(内堀通り),2号(外堀通りにようやくマッカーサー通りがつながった),3号(なお切れ切れにしかできておらず,名称もまちまち,ずばり環三通りというところも),4号(3号同様切れ切れで,外苑西通りや不忍通りなど地域によって様々な名称),5号(明治通り),6号(山手通り),7号(環七通り),8号(環八通り)

引っ越し(不動産),風景スポット(写真・絵画・広告),アーバンデザイナや建築家,散歩道のピックアップ,外回り植栽等の参考等,様々な活用も期待して,以下のような内容でとりまとめてみました。何はともあれ!東京人必見の,景色をつくるものたちの写真集です。

Ⅰ:もの編(そのすべて)の類型一覧へ

Ⅱ:場所編(そのちがい)のエリアブロック一覧へ

はじめに:

1:「景語」というとらえ方:

「景観」と言う語は盛んに使われていますが,「景語」とは耳慣れない言葉と思います。「景観」という語が,ともすれば風景や美観と同じようなアイマイな語で,ある場所のある条件での複合的なものを捉え,主観的で応用が利かず,結果として効果的な対策を講じることができないのが現実です。そこで,都市空間を構成している,ほぼ安定的に存在している物的なもので,それ以上分解すると,意味の無いものになってしまうような要素,そのスケールにかかわらず,まず誰もが理解できるように特定され名づけられるものを「景語」としてみました。ケビン・リンチが「都市のイメージ(1960年刊行)」で指摘した都市の構成要素を念頭に,より細かく具体化しすべく,クリストファー・アレクザンダーが「パタン・ランゲージ」として建築の構成要素を示したものを,都市空間に展開できないかと考えてのことです。とりあえず,全てのものに存在意義がある,(宮沢賢治が詩に謳っているように)電柱ですら「景観」の要素になるくらいの意識で捉えることが必要になるでしょう。

言語学的に言えば名詞にあたるものが「景語」で,一つの「景語」を起点とし,ほかのの「景語」をつなぐ接続詞,さらには天候や時刻,人々の動きなど,TPOに合わせた形容詞,動詞などによって一つの文で記述されるものが「景観」であると言えるでしょう。都市空間は,これらの「景観」の文を積み重ねた物語として記述されることになります。「景語」の種類や数,さらには密度などを相互に比較することで,世界や日本の諸都市の空間の違いも明らかにできると思います。言語学的な観点から,想像をたくましくすれば,欧米の言語に対して,漢字・ひらがな・カタカナさらにアルファベットほかまで平気で混在させてゆきながら,主語不在のわかりにくい文体などといわれる日本語が,そのまま日本の都市の姿に現れているのではないか,そこにまちづくりのヒントがあるのではとも思えます。いわゆるヨーロッパのきれいな町論からの脱却も意図していることは言うまでもありません。

実は,対象が物的なものですので,当初は「景物」と名付けようと思ったのですが,辞書に「景物(けいぶつ)」の語がありますように,すでに特定の意味をもったものですし, 北原白秋の創った「東京景物詩」という有名な作品もありますので,新たに造語した「景語」を用いることにいたしました。

2:「園林都市東京」というとらえ方:

次ぎに,東京を対象としましたのは,もちろんそこに住んでいるからですが,まず,東京が世界のいわゆる先進国の首都で最大であり,江戸を開いた徳川家康の際立った構想をベースに300年近く,明治維新後,東京となってからも150年,その間,大火や大震災を乗り越え,太平洋戦争での大空襲による壊滅から75年間に復興から大発展へと歴史的積み重ねを有することだけでなく,風土や文化など特徴を持った日本の首都であることなどから,都市空間を考える一つの基準に成り得るということからです。それ以上に,他の先進国の大首都に比して地形が複雑で,都心部に緑や坂道が多いことなどが東京の魅力を造っていると良く指摘されますが,近年の異常な都市開発で,それらが急速に失われて行くのを何とか止めたいという理由からです。

歩いて見ればすぐ分かりますように,表の喧騒と殺伐とした風景からは想像できない裏の緑や落ち着いた空間,世界最大の先進的都市でありながら,ちょっと郊外に向かえば,多くの農地や屋敷林が残っていることなどから,相変わらず世界最大の村とも言われる東京,神社仏閣(いわゆるアジール空間)などがこれだけ多く残っている先進大都市も少ないでしょう。さらに,都心のすぐ近くに東京湾という他の大首都には無い空間を有していて,これを次々と埋め立て拡大することで,(巨大な利権構造を生むことにはなりましたが)都市施設の配置転換もされてきたように,街づくりの巨大な実験場でもあり,世界の都市に対して多様なヒントを与える都市でもあります。村的部分の残存が大きい(地方にあるものが皆東京にある)だけでなく,開発余力のやたらに大きいことが東京への集中が止まらない大きな理由になっているといえるでしょう。

このような視点から東京を眺めたところ,大室幹雄が中国呉の王都建業(後の南京)について著した「園林都市~中世中国の世界像」が頭に浮かび,アジアの一都市東京はなお園林都市的な部分を保っているのではないかと,採用して見た次第です。東京は江戸の遺産をベースにできた都市であることは言うまでもありませんが,江戸時代の日本は,世界的にみても植物の開発や造園面で際立った国でもありました。ところで,単に東京と述べてきましたが,世界の大きな首都と比較して語る東京の範囲は,西多摩の山間部や伊豆七島などの島嶼部を有する東京都全体ではなく,当然のことながら都区部のことです。

「園林都市」とは,一言で言えば,緑にあふれ,飽きずに歩ける街で,その視点からみた「景物」としては,緑をベースに,街を面白く快適にしているメリハリある物なら何でも拾ってみるということになります。当然のことながら,昼間の世界の話になります。

補足しておきますと,「景語」は,動くものや一時的なものを除いて安定的に存在するものに限っていますが,そういった不動のものの面から,都市を構成するものを大きく括ってみますと,イエ(特定の人や組織に属する建物すべて)・ミチ(道路を代表に都市活動を支えるべく人工的に造られたインフラすべて)・ミドリ(もともとある河川や樹林,歴史的な農園,様々な意味で諸物を調和させる公園緑地などすべて)の三つになります。工学の世界では,建築・土木・造園ということになるでしょう。

もう一つ,都市である以上,「景語」のほとんどが人工的,人為的なもの,神様が自然を創ったというのに譬えれば,人間がデザインしたものです。簡単に言いますと,かつての川に代るものが道で,川沿いに繁った植物が道沿いに建つ家であり,川や植物目当てに集まって来た動物が車などである("動物に襲われる"ことは"自動車に轢かれる"こと)といえるでしょう。園林都市の語そのもののにも含まれてていますが,人工物主体の都市空間は自然界の植物空間に喩えられるのです(植物空間論)。詳しいことは省きますが,植物生態学に従えば,都市の盛衰は植物相の盛衰(雑草から小木,森林とマント群落,やがて崩壊し雑草地に戻るというような)も,その年数なども含めてかなり近いものなのです。付け加えますと,生物としての植物と人工物の建築が共生することで,全てを重ねた都市の魅力が生まれ,それこそが「園林都市」のめざすものなのです。

3:「園林都市」からみた「景語」:三つの視点

前述のように,「園林都市」からみた「景語」としては,緑をベースに,街を面白く快適にしているメリハリある物なら何でも拾ってみるということになりますが,より良い都市空間の創造,すなわちより良い社会の実現に向けて,以下の三つの視点が重要であると考えました。

(1)都市散歩

「園林都市」とは,一言で言えば,緑にあふれ,飽きずに歩ける街ということですから,もちろん散歩に適するということですが,その散歩は,まず,歩くことで健康になる,最近では認知症の予防にも最適と言われていますので,高齢社会に役立ちます。次に,監視カメラで無く,散歩している人たちがいることで,目が行き届き,酷い事件を減らす,あるいは,大震災時の避難ルートを知るなど,(防災・防犯)安全社会に役立ちます。そして,何よりも,他者に見られることで家の回りを美しくするようになり,街の変化に注意を向けるようになるなど,快適な都市づくりに役立ち,結果として,ますます散歩に適したまちが実現するという好循環が期待されるのです。

(2)まちの「共」空間

自分の家の中はキレイにしてもブロック塀の外の道路には無関心なのは,当人は「私」まわりは「公」ということで,「共」意識の欠如に由来します。電車の中での携帯通話や化粧・飲食等が問題なのも同じで,電車も「共」空間なのです。かつては,どこの町にも,ハラッパのように,誰のものでもあり,誰のものでもない空間がありましたし,家の敷地と道路の間がブロック塀でなく開かれていましたし,雪国の雁木は歴史上の「共」空間でした。

現代の東京では,自らの家の外部を主として緑によって魅力的にしている家に出会うことがありますが(緑の外縁類),この緑は,自ら見るというより外の人のためのもので,まさに「共」精神の表れですし,自分がやれば近所の人たちもやって街が美しくなることも期待されます。最近急増している高層のマンションやビルの公開空地も擬似的かもしれませんが,「共」空間といえるでしょう。前者は戸建住宅の道路との境界部で,住人の意志の表れであり,後者は自治体の意志が発揮されるという点で意味があると思います。

蛇足ながら,家と外の間を自由に出入りしていたネコはまさに「共」空間の動物として,マチに魅力を与えてきたのですが,近年,迷惑論が主流になって家の中だけで飼うようにされているのは,結局,排除の論理がまかり通っているとしか言えません。ネコの生きやすいマチこそ,人々が生き生きと暮らせるマチなのではないでしょうか。落ち葉が迷惑と言われ,木を伐ってしまわなければならないのも同じです。

⇒コラム(「共」空間について)

(3)中間サイズ

マンションと戸建の間のタウンハウス(3階建てくらいでスケール感じを出すような間口・凹凸がある)は一般住宅地になじむ中間サイズであり,また,中間建設業に対応します。大病院と個人医院の中間サイズもやっと出始めてましたが,超高層マンションに隣接して古い戸建て住宅地があると,まさに格差社会の空間化であるように,都市空間を構成するあらゆるものについて,全体が調和するためにも,中間サイズがあることこそ,格差の少ないことの証明になるといえるでしょう。

ページTOPへ

Ⅰ:もの編(そのすべて)

以上のような前提に基づいて,1998年以降,散歩を兼ねて23区全体をできる限り隈なく歩いて「景語」を写真撮影し蒐集しています。,イメージ豊かな施設等については,様々な角度から撮影していますので,「景語」が写真と1:1になるのでなく,その枚数がその「景語」の密度を示すものと考えます。数万枚近くに達したところで,類型化を試み,何度か試行錯誤して,9系・72類・型に分類しました。現在もなお継続中なので,今後少しずつ変わって行くことになるとは思いますが,同一人物取材による同一基準に意義があり,また,21世紀初頭の東京の記録でもあるともいえます。⇒Ⅰ:もの編(そのすべて)のページへ

はじめに(基本レイヤー)>コラム図参照

まず,園林都市東京の現在を油絵を描く手順に譬えて,以下のようなレイヤーを設定します。

1自然系:油絵の限界を決めるキャンバスを張る枠になるようなもので,もともとの地形で人工的に改変しにくいものや,都市化以前の長い歴史の上で形成され自然と一体になってしまった農村的景物です。

2寺社系:(災害などで何度も建てなおされたり移動したりしてるとはいえ)そのほとんどが江戸時代に造られ,精神的な拠り所として簡単には手をつけらず,非常に多数分布し,出入り自由なこともあって,まさに欧米の都市における公園以上の役割もしてきた日本独自の存在で,キャンバスの生地のようなものとして捉えます。

3インフラ系:現在の東京の活動を支える道路や鉄道ですが,街歩きという観点からは,そのスケールが大きすぎて,空間を規定しまうことから,絵の形を決定づけるキャンバスに最初に引かれた太い線のようなものといえるでしょう。

4地区系:江戸時代から現在に至るまで,銀座や官庁街,原宿やミッドタウンなど,様々な面で東京の顔となるように凝縮され,それぞれが一つの街のように捉えられるもので,園林都市東京を支える緑以外の強い色と形を持つ柄のようなものと考えます。

5公園系:車から独立して確保された空間で,街歩きに快適な園林都市東京の(絵の)核となる緑色の大小様々な塊や太い線ですが,到達しにくく孤立しているものが多いのも現実でしょう。

6緑網系:以上の系と人々の活動を,街歩きの面から結びつけるネットワークを構成する多様な要素で,翻せば,街歩きでしか楽しめないものが主となります。絵が美しく仕上がるために最も重要なものとも思われます。

7施設系:以上の構成の上にプロットされ,人々の活動に対応した様々な色と形を持った図柄です。色というのは,その施設が持つ機能(教育や医療など)で,かつては見ただけで機能も特定されましたが,機能の多様化が進むのに対して,形態の画一化や特殊化などによって,特定できなくなってきています。それぞれの施設に機能に見合った魅力があってこそ,活動が快適になることを思えば極めて問題であると言えるでしょう。

8住居系:都市の基本は人々が集住し,これまで挙げてきた全ての系に対応して様々な活動をすることで,まさに絵の仕上げになります。残念ながら,現状では悪い方向,格差が露わになってきていますが,一般の戸建の住宅地では,住人の奮闘,個性の露出が見られるのが救いで,街歩きでしか楽しめないものになっています。

9レトロ系:園林都市東京の絵を描くには極めて長い時間がかかり,インフラ系以下,キャンバスに描いた様々な部分が古くなってしまいます。その古さが絵の味わいを深めるもののありますが,修復されずにいるため,無惨になってしまうものが多いのが現実です。

参考までに,「イエ・ミチ・ミドリ」との対応を示しますと,7施設系と8住居系がイエに,3インフラ系がミチに,5公園系と6緑網系がミドリに対応するのはいうまでもなく,4地区系はそれ自体でイエ・ミチ・ミドリを合わせ持っています。1地形系・2寺社系は・9レトロ系はその埒外とはいえ,何れも主としてミドリにに対応したものといえるでしょう。

この基本レイヤーに基づいて,撮影した数万点の対象を「景語」として分類すべく,試行錯誤を重ねました結果,以下のような類型になりました。ある学校の建物が文化遺産であるなど,ひとつの「景物」として分類した対象が別の「景語」である場合や,1枚の写真に異なる「景語」が撮影されている場合は,サブの類型として取り上げました。9系72類297型。

景語類型表

1自然系:6類24型>Ⅰ:もの編 1自然系へ

| 1-01大川土手河原類 | 1自然河原土手型,2公園レジャー利用型,3土手裏型 |

| 1-02用水掘割堤防類 | 1小河川型,2大運河型,3小運河型,4お濠ほか型 |

| 1-03船溜波止場類 | 1波止場型,2船溜型,3産業型,4その他水辺施設型 |

| 1-04崖面樹林類 | 1自然樹林型,2石垣擁壁型,3その他型 |

| 1-05屋敷林農家類 | 1名主級大屋敷型,2農園一体屋敷型,3魅力的屋敷群型,4市街地内残存型,5公開屋敷林型 |

| 1-06農園類 | 1農園群型,2樹園苗圃型,3菜園型,4ハウス型,5特殊型 |

2寺社系:12類36型>Ⅰ:もの編 2寺社系へ

| 2-01特定大寺院 | 1徳川菩提寺型,2宗派本山別院型,3観光メッカ型,4その他特定大寺型 |

| 2-02園林寺院 |

1前栽型,2林苑型 |

| 2-03ユニーク寺院 |

1伽藍型,2境内型,3その他型 |

| 2-04寺院群地区 |

1広域密集型,2広域分散型,3狭域密集型,4狭域分散型 |

| 2-05中小寺院 |

1園林型,2ユニーク型 |

| 2-06斎場墓苑類 |

1(公的)大霊園型,2(公民)斎場型,3戦没震災記念型,4寺院外設墓地型,5独立墓所型 |

| 2-07樹林神社 |

1別格神宮型,2平地林型,3丘崖林型 |

| 2-08ユニーク神社 |

1特定参詣型,2社殿境内型 |

| 2-09中小神社 |

1樹林型,2ユニーク型 |

| 2-10併設寺社 |

1本格型,2園林型,3ユニーク型,4その他型 |

| 2-11新興宗教施設類 |

1本部街型,2その他型 |

| 2-12外来宗教教会類 |

1西欧キリスト教会型,2修道院神学院型,3その他型 |

3インフラ系:9類33型>Ⅰ:もの編 3インフラ系へ

| 3-01高速道路類 |

1インターチェンジ型,2連続高架部型,3河川運河部型 |

| 3-02幹線道路類 |

1緑苑型,2並木型,3パークウェイ型 |

| 3-03並木道路類 |

1一般型,2変則型 |

| 3-04パークウェイ類 |

型分け無し |

| 3-05橋まわり類 |

1道路橋型,2鉄道橋型,3特殊橋型 |

| 3-06特定交差部類 |

1道路立体交差型,2鉄道道路交差型,3道路複雑交差型 |

| 3-07鉄道施設類 |

1車両基地型,2線路敷型,3高架線型,4新交通型,5その他鉄道設備型 |

| 3-08産業団地類 |

1流通基地型,2卸売市場型,3工業団地型,4特定企業団地型 |

| 3-09サポート施設類 |

1変送電型,2ガス拠点型,3上下水道型,4ゴミ処理型,5防潮治水型,6地下換気型,8防災治安型,9その他型 |

4地区系:3類13型>Ⅰ:もの編 4地区系へ

| 4-01除外背景地区類 |

1皇居ほか型,2基地ほか型,3産業ほか型 |

| 4-02特定界隈街区類 |

1特定繁華街型,2魅力店舗群型,3カルチャー施設群型,4レジャー施設群型,5オフィス群型,6同業種集中型,7首都機能群型 |

| 4-03複合開発地区類 |

1大規模新開発型,2中規模再開発型,3小規模再開発型 |

5公園系:12類48型>Ⅰ:もの編 5公園系へ

| 5-01谷丘林池公園類 |

1水源林池型,2谷合林地型,3丘崖林地型 |

| 5-02堤原草池公園類 |

1別格大公園型,2土手河原型,3その他型 |

| 5-03海浜公園緑道類 |

1大規模複合型,2海浜公園型,3緑苑公園型,4特定公園型,5海岸緑道型,6内陸緑道型 |

| 5-04大型緑苑公園類 |

1別格複合型,2特定記念型,3+文化施設型,4+スポーツ施設型,5+施設無し型 |

| 5-05帯状緑苑公園類 |

1大規模複合型,2中規模ベルト型,3小規模短冊型 |

| 5-06庭園屋敷跡類 |

1本格型,2私園型,3公園型 |

| 5-07ユニーク公園類 |

1観察公園型,2史跡公園型,3運動公園型,4交通公園型,5農業公園型,6造園作品型 |

| 5-08緩衝公園緑道類 |

1施設屋上型,2施設周囲型,3沿線緑地型 |

| 5-09中小公園類 |

1園林型,2原っぱ型,3広場型,4遊具型,5コート型,6ポケットパーク型,7公開空地型 |

| 5-10緑苑プロムナード類 |

1河川用水跡地型,2その他諸跡地型,3公開空地ほか型 |

| 5-11親水プロムナード類 |

1河川用水一体型,2用水側道整備型,3河川敷面整備型 |

| 5-12河岸プロムナード類 |

1小河川水路型,2大河川運河型,3自然ほか魅力型 |

6緑網系:9類44型>Ⅰ:もの編 6緑網系へ

| 6-01緑苑道路類 |

1中央緑地帯型,2歩車道一体型,3歩車道間緑地型,4簡易型 |

| 6-02緑苑歩道類 |

1緑苑型,2緑沿い型,3公開空地型,4緩衝緑帯型,5並木道型, |

| 6-03緑苑路地類 |

1水路跡型,2崖緑沿い型,3新田町家割跡型,4堤防裏路地型,5その他諸型 |

| 6-04急坂階段路類 |

1急坂型,2階段路型 |

| 6-05商店街門前町類 |

1参道門前町型,2アーケード型,3路地型,4通り型,5その他諸型 |

| 6-06駅まわり類 |

1緑苑駅前広場型,2特定駅前広場型,3デッキ整備広場型,4一般駅まわり型,5新交通駅まわり型 |

| 6-07まちかどスポット類 |

1独立樹型,2独立樹+レトロ建物型,3ポケットパーク型,4祠地蔵塚型,5遺史跡記念物型,6花屋ほか型,7施設付帯型,8交差部植栽型,9緑道等接端部型 |

| 6-08利便スポット類 |

1人道橋型,2横断型,3アクセス型,4交通接点型,5銭湯型,6その他諸型 |

| 6-09こども施設類 |

1幼稚園型,2保育園型,3児童館ほか型 |

7施設系:9類49型>Ⅰ:もの編 7施設系へ

| 7-01学園施設類 |

1キャンパス大学型,2ビル大学型,3各種学校型,4中高校型,5小学校型,6寮塾ほか型,7特殊型 |

| 7-02文化コミュニティ施設類 |

1劇場ホール型,2ミュージアム型,3図書館型,4団体役所型,5公民館型,6スタジオ稽古場型 |

| 7-03スポーツレジャー施設類 |

1スポーツセンター型,2ゴルフ場型,3グランドコート型,4体育館ジム型,5特定レジャー型,6対象特定型 |

| 7-04医療福祉環境施設類 |

1総合病院型,2クリニック型,3保健リハビリ型,4養成研究支援型,5高齢者福祉型,6障害者福祉型,7勤労更生支援型,8環境型 |

| 7-05国内外交流施設類 |

1大使館型,2ホテル旅館型,3パーティ式場型,4学生研修寮型,5企業団体クラブ型,6イベント会場型 |

| 7-06ユニークビル店舗類 |

1緑縁型,2その他外縁型,3本体型,4集合型 |

| 7-07量販店車対応施設類 |

1ショッピングセンター型,2大店型,3ロードサイド店型,4車関連型 |

| 7-08高層モダンビル類 |

1タワー型,2箱型,3特殊型,4小規模型 |

| 7-09産業施設類 |

1研究開発型,2生産工場型,3流通デポ型,4研修事務センター型 |

8住居系:9類40型>Ⅰ:もの編 8住居系へ

| 8-01ユニーク住宅類 |

1超ユニーク型,2傑作モダン型,3瀟洒家屋型 |

| 8-02邸宅会館類 |

1大邸宅屋敷型,2緑縁邸宅型,3洋館モダン型,4別荘ほか型 |

| 8-03タウンハウス類 |

1傑作型,2魅力型,3雁行斜面型,4群型,5社宅ほか型 |

| 8-04マンション類 |

1超高層タワー型,2高層ユニーク型,3高層群型,4中低層ユニーク型,5中低層群型,8社宅ほか型 |

| 8-05緑の外縁類 |

1建物一体型,2門垣型,3前庭型,4裾回り型,5壁面型,6その他型 |

| 8-06緑苑住宅地 |

1独立区画型,2街区型,3線状型 |

| 8-07戸建団地アパート類 |

1緑苑戸建団地型,2傑作戸建団地型,3各種アパート型 |

| 8-08低層レトロ団地類 |

1特定大規模型,2中規模型,3ミニ団地型,4その他特殊型 |

| 8-09高層モダン団地類 |

1大規模一体開発型,2中規模開発型,3小規模型,4その他特殊型 |

9レトロ系:3類12型>Ⅰ:もの編 9レトロ系へ

| 9-01レトロ施設類 |

1文化遺産型,2特定遺産型,3旧時代住宅型,4旧時代商工型 |

| 9-02老残建物類 |

1住宅型,2非住宅型,3バラック型,4緑埋没型 |

| 9-03ツタ覆い建物 |

1歴史型,2成長型,3廃屋型,4デザイン型 |

Ⅰ:もの編TOPへ戻る

ページTOPへ

Ⅱ:場所編(そのちがい)

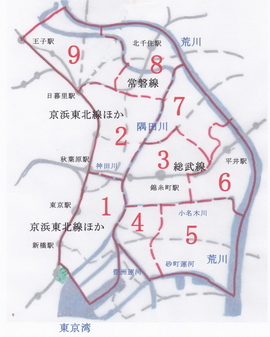

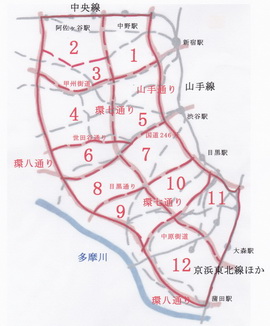

同様に,歩いて快適であることを前提とし,大河川や連続崖面などの自然地形,高速道路・幹線道路(環七や環八)や幹線鉄道(高架や並行線数多いもの)など線状の大人工物,皇居・御所・拘置所や空港・車両基地など立ち入ることができない大面積の敷地など,歩行が断絶する度合いの高いものによって仕切られ,1時間歩行圏(約4km)内に納まる連続して類似する範囲を一つのエリアとすることにしました。複数のエリアをより上位の類似する条件で括ったものをゾーンとし,エリア内で旧来の地名(住所)をもとに,まとまったイメージを持ち日常的に往来する範囲をブロックとしました。

はじめに(基本ゾーン)>コラムの図を参照してください

よく知られていますように,東京のルーツの江戸は,徳川家康が,当時東京湾に直接面していた武蔵野台地の東端に太田道灌が築いていた江戸城とその周辺の本格的に着手したことに始まります。家康の描いた江戸城を核とした壮大な都市構想にもとづいて,3代家光にかけて,いわゆる山手の台地上は,麹町の旗本屋敷を核として西側南北に,大名屋敷や寺町を配置,さらに市民生活の基本となる飲料水の確保のために玉川上水まで築造,いわゆる下町の沖積平野側は,現在の江戸川に注いでいた利根川を古河のところで銚子に注ぐ鬼怒川につけかえることで洪水を無くして干拓し,水運のための運河を網の目のように配置,日本橋・銀座を核に,いわゆる商工人のための下町を整備,隅田川以東の川向こうには次々新田開発するなどして,発展して行きます。江戸時代半ばに登場した将軍吉宗が,隅田川の桜はじめ,市民の憩いの場も整備,山手側の新田開発も本格的に進めたことで,東京の原型が完成しました。

明治維新後に,東京の構造を決定的に変革したのは,国鉄による環状鉄道山手線と,それを東西に横切る中央・総武線,さらに東辺を南に向かう東海道線と北に向かう東北線によって構成される鉄道の骨格構造で,前者によって大ターミナル新宿が出現,後者によって,北の玄関上野と,南の玄関品川が結ばれ,山手側には,山手線の輪につながるように多くの私鉄が放射状に敷かれ,渋谷,池袋など新たなターミナル駅が登場してきました。市民にとっては極めて頭に描きやすい形で,自らがどこにいるか不安無く街歩きでき,とくに,輪である山手線はそこに辿りつけばどちら側に行っても必ずもとに戻ってくるという安心感,山手線の内側か外側かということで場所の把握も明解になっているといえます。下町側の東部については,鉄道網の整備が遅れるなか,新中川の開削や綾瀬川の整備など,南北方向の川によって,地割が大きく変化しました。

敗戦後には,鉄道に加えて,いわゆる放射環状道路をはじめ,広い幅員(片側2車線以上)で広域を結ぶ道路が整備され,その幅員や交通量の多さから,地域を分断し,街歩き空間を分ける骨格になりました。このうち,放射道路については,家康による江戸の五街道やそれに準ずる街道をルーツとするものが,環状道路については,早くから主要なものだった明治通り(環状5号),山手通り(6号)に加え,その外側に建設された環状7号,8号は,新たに強い分断線になっています。⇒コラム(放射環状道路リスト)

さらに,東京オリンピックを契機にいわゆる首都高(実際にはとても高速で走れない自動車専用道路)が一気に整備されましたが,一般道路と異なり,そのほとんどが高架で建設されたため,視覚的にも大きく分断するものとなり,とくに用地の関係で河川沿いや運河上に建設されたものは,街歩きの上で,極めて強い分断線になりました。

以上を踏まえまして,もっとも大枠での歩行圏のくくりとして,都心をスタートに反時計回りに,次の9つのゾーンに分けることができると思います。

1山手ゾーン

ゾーンの東辺部は,もともと山手と下町を分けている山手線を境界としますが,東海道線や宇都宮線,京浜東北線,さらには新幹線まで通っており,多数の番線を持つ東京駅や上野駅ばかりでなく,南には品川操車場,上野から北方は武蔵野台地の崖下沿いで,田端操車場,尾久操車場があるなど,東京を東西に分ける背骨のようなラインです。それに沿って,東京駅に丸の内・大手町を中心に,北は上野公園,南は高輪周辺に展開,まさに東京の表玄関といえる場所です。西側の境界につきましては,山手線の新宿はじめ渋谷・池袋など各ターミナル駅の影響圏が及んでいるとみなされる山手通りです(その西の北半は3城北ゾーン,南半は4城南ゾーン)。東辺と西辺は南に行くに従って接近し,品川近辺で一点に交わりますが,その部分を占める第一三共から南のJR東京総合車両センター一帯は周囲から孤立した広い分節点になっています(第一三共側は7湾岸ゾーンに,東京総合車両センター側は4城南ゾーンに含める)。北部につきましては,山手線の大塚・巣鴨・駒込各駅の持つイメージが北側に広がっていますので,東は山手線の田端から分岐延長する京浜東北線,西は同じく池袋から分岐延長する埼京線とし,両者を横断する首都高中央環状線を北辺としますが(その北は3城北ゾーン),これが首都高5号池袋線と交わる板橋ジャンクションも強い分節点となっています。皇居を核とし,以上のラインで囲まれたゾーンは,戦前までは東京の山手といえばこの範囲でしたのでゾーンの名にしましたが,現在では東京の都心を示すゾーンであるともいえ,千代田区・港区・渋谷区・新宿区・文京区・豊島区にほぼ対応する範囲になります。

2下町ゾーン

1山手ゾーンの西側のいわゆる下町のイメージを持つゾーンで,西側の境は,1山手ゾーンで述べた山手線ほかの鉄道が多く走って東京を東西に分ける背骨のようなライン,東辺から北辺にかけては,浅草の隅田川の対岸向島の先で大きな自然の分断線となっている荒川で(その東は8葛飾ゾーン,北は9足立ゾーンとなる),両川は西北部で接近しますが,京浜東北線との間は1山手ゾーン北辺の首都高中央環状線がそのまま東に延びて石神井川河口部や印刷局工場が一体となったきわめて強い分断線になっています(その北は3城北ゾーン)。 南の東京湾側は,江戸時代にすでに埋立て干拓されていた砂町運河,豊洲運河までで,その外側は7湾岸ゾーンに入れました。中央区・台東区・荒川区・江東区・墨田区にほぼ対応する範囲になります。

3城北ゾーン

1山手ゾーンで述べましたように,山手通りの西側で,強い分節点板橋ジャンクションからは首都高中央環状線とそれにつながる2下町ゾーンの北辺石神井川河口部の北側と,東の方へ広がり,東の境は,2下町ゾーンの東辺につながる自然の大きな分断線荒川(その東は9足立ゾーン),北の境もそのまま荒川でその北は埼玉県になります。山手通りの西側の地域のイメージは,中央線を境に,南側の東急系列私鉄沿線の古くから開けた住宅地に対して,北側の西武線,東武東上線沿線のいわゆる新興住宅地と,南北で大きくイメージが異なりますので,中央線を南辺とします(中央線の南側は4城南ゾーン)。西の境は,全て環八通りにしたいところですが,その貫通が大きく遅れるなか,その延長のようになっていた笹目通りに続く南北軸にしています(その西側は田園的環境を強く残している5北多摩ゾーン)。この範囲のほぼ重心の位置にある大きな公園の名が城北公園と名付けられていますように,お城すなわち皇居との位置関係から,古くより城北といえばこの範囲一帯を指すと思われていましたので,ゾーン名としました。北区・板橋区・練馬区東半・中野区北半にほぼ対応する範囲です。

4城南ゾーン

中央線を介して3城北ゾーンの南側の,1山手ゾーンの西辺山手通りと大崎駅から第一三共と南のJR東京総合車両センター一帯の周囲から孤立した広い分節点経て,古くから台地側と海岸側の境となっていた東海道線(京浜東北線)の西側(東は7湾岸ゾーン),3城北ゾーンの西辺と同じ環八通りの東側(西側の北半は5北多摩ゾーン,南半は6多摩川ゾーン)で,京浜東北線と環八通りが交わる蒲田駅周辺は,西に東急池上線・多摩川線が,東に京急蒲田駅があるなど,鉄道と道路が狭いところに錯綜する一大分節点になってます。3城北ゾーンで述べましたように,東横線,小田急線,京王線など,その歴史から東急系列といえる多くの私鉄の沿線で,戦前から住宅地として開けていたゾーンで(とくに目黒区は山手族の住宅地として知られていました),3城北ゾーンの名に対応するように,城南の名を採用しました。中野区南半・杉並区東半・世田谷区東半・目黒区・品川区西半・大田区西半にほぼ対応する範囲になります。

5北多摩ゾーン

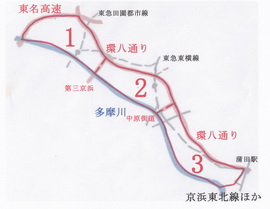

3城北ゾーンと4城南ゾーンの西辺をつくる環八通りとその延長のような笹目通りの西側で,北は埼玉県と,西は東京都の市部と,そのまま地続きのようになって入り組んだ境で接し,南辺は強い分断線東名自動車道(南側は6多摩川ゾーン・環八通りとの交差部には広大な砧公園があって,強い分節点にもなっています)の南北に細長いゾーンで,田園的環境が強く残るなか,石神井・善福寺・神田川などの水源池を核にした魅力的な公園が散りばめられ,優良住宅地が広がっています。ゾーン名には西側に広がるかつての郡名を採用しました。練馬区西半・杉並区西半・世田谷区西半にほぼ対応します。

6多摩川ゾーン

4城南ゾーンの西辺の環八通りの西側の多摩川との間の,5北多摩ゾーン南辺の東名自動車道を北端,JR蒲田電車区(東側は7湾岸ゾーン)を南端とする,きわめて細長いゾーンで,その名の通り多摩川に面する河岸段丘沿いに,上流から近郊農業,高級住宅,先端工業が展開するかなりユニークなゾーンで,世田谷区と大田区の西南端部に対応します。

7湾岸ゾーン

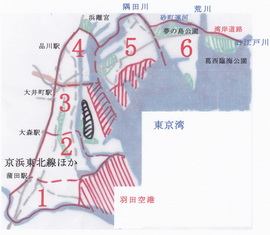

6多摩川ゾーンの南端JR蒲田電車区から,4城南ゾーンとそれに続く1山手ゾーンの西辺東海道線(京浜東北線)の東側(北端は浜離宮というほぼ完全な分節点が2下町ゾーンと隔てています),多摩川(六郷川)の北側(南は神奈川県),2下町ゾーンの南辺の砂町運河から豊洲運河とそれに続く湾岸道路南側(北側は8葛飾ゾーン,東端は旧江戸川河口)の,その名の通り東京湾に面するゾーンで,西半のふるくからの海岸部,それに繋がる戦前からの埋立て地の工場地帯と,東半の新しい埋立て地の非日常的空間の多い新開発地帯とに分けられます。品川区東半・大田区東半・江東区南半にほぼ対応します。

8葛飾ゾーン

2下町ゾーン東辺の荒川は中川放水路と併流し,その境界部には首都高中央環状線が走る強い分断線ですが,中川が上流に向けて東にカーブする四ツ木からは,中川に代って綾瀬川が併流し首都高中央環状線も併走,その東側,荒川が首都高中央環状線とともに上流に向けて西にカーブする小菅からは,分岐して北に延びる綾瀬川に併走する首都高6号三郷線があるように,強い南北に続く分断線の東側で(西側は9足立ゾーン,小菅ジャンクションの西南側には東京拘置所があって強い分節点にもなっています),北辺の垳川・大場川の北側は埼玉県,東辺は江戸川・旧江戸川でその東側は千葉県,南端は湾岸道路を介して7湾岸ゾーンに接するという,東京都区部の東端を南北にわたって占める広大な範囲ながら,沖積平野上の低湿地帯の田園環境を色濃く残すなか,遅れていた鉄道等の整備とともにスプロールが進行しつつある,全体として類似したイメージを有するゾーンです。ゾーンの名は,東京のこの範囲だけでなく,現在の江戸川流域の千葉県西部,埼玉県東南部を広く占めていた下総国葛飾郡の名に由来し,葛飾区・江戸川区にほぼ対応します。

9足立ゾーン

2下町ゾーン北辺の強い分断線荒川の北側,8葛飾ゾーン北部の西辺の強い分断線綾瀬川の西側で,北辺は毛長川が,西辺は新芝川が埼玉県との境になる半ば孤立したゾーンで,葛飾ゾーンと同様沖積平野の田園地帯ですが,葛飾ゾーン以上に鉄道網等の整備から取残され,舎人ライナーと筑波エクスプレスの2本の新線ができて,ようやく開発の始まったところです。ゾーンの名は,東京のこの範囲から埼玉県の荒川と綾瀬川の間を広く指していた武蔵国足立郡の名に由来し,足立区にほぼ対応します(足立区東端部綾瀬は8葛飾ゾーン,南端部北千住・宮城・小台は2下町ゾーンになりますが)。

場所分類:72エリア364ブロック

歩いて快適なことを前提に,大河川や連続崖面などの自然地形,高速道路・幹線道路(環七や環八)や幹線鉄道(高架や並行線数多いもの)など線状の大人工物,皇居・御所・拘置所や空港・車両基地など立ち入ることができない大面積の敷地など,歩行が断絶する度合いの高いものによって仕切られ,だいたい1時間の歩行圏(約4km)内に納まる連続して類似する範囲を一つのエリアとします。そして,それぞれのエリア内で,かつての地名などを踏まえて,まとまったイメージを持ち日常的に往来する範囲をブロックとします。そのように分けて見た結果,全体で72エリア364ブロックになりましたので,1エリア平均5ブロック,1ブロックは平均3平方キロメートル,つまり半径約1キロメートルの広さということになります。ブロック名は,特記無い限り,それぞれそのブロックのイメージを代表する町の名を採用しています。

エリアブロック表

1山手ゾーン:12エリア70ブロック>Ⅱ:場所編 1山手ゾーンへ

| 1-01新橋エリア |

1丸の内ブロック,2日比谷ブロック,3霞が関ブロック,4新橋ブロック,5虎ノ門ブロック,6芝公園ブロック,7麻布台ブロック |

| 1-02高輪エリア |

1芝ブロック,2三田ブロック,3高輪ブロック,4御殿山ブロック,5白金ブロック,6東五反田ブロック,7五反田駅西ブロック |

| 1-03六本木エリア |

1永田町ブロック,2赤坂ブロック,3六本木ブロック,4麻布ブロック,5青山霊園ブロック |

| 1-04恵比寿エリア | 1広尾ブロック,2恵比寿東ブロック,3目黒駅ブロック,4恵比寿西ブロック,5代官山ブロック |

| 1-05神宮エリア |

1表参道ブロック,2南青山ブロック,3宮益坂ブロック,4道玄坂ブロック,5松濤ブロック,6参宮橋ブロック,7明治神宮ブロック,8千駄ヶ谷ブロック,9神宮外苑ブロック |

| 1-06市谷エリア |

1四谷ブロック,2麹町ブロック,3九段ブロック,4牛込ブロック |

| 1-07新宿エリア |

1新宿ブロック,2大久保ブロック,3東新宿ブロック,4戸山ブロック,5高田馬場ブロック,6代々木ブロック,7西新宿ブロック,8北新宿ブロック,9小滝橋ブロック |

| 1-08目白エリア |

1関口台ブロック,2雑司ヶ谷ブロック,3池袋盛場ブロック,4下落合ブロック,5西池袋ブロック |

| 1-09小石川エリア |

1後楽園ブロック,2小日向ブロック,3小石川ブロック,4東池袋ブロック,5南大塚ブロック |

| 1-10御茶ノ水エリア |

1大手町ブロック,2神田ブロック,3本郷ブロック,4上野ブロック |

| 1-11谷根千エリア |

1谷中ブロック,2千駄木ブロック,3白山ブロック,4本駒込ブロック,5田端ブロック |

| 1-12巣鴨エリア |

1滝野川ブロック,2染井ブロック,3大塚駅北ブロック,4板橋駅東ブロック,5板橋駅西ブロック |

2下町ゾーン:9エリア46ブロック>Ⅱ:場所編 2下町ゾーンへ

| 2-01築地エリア |

1銀座ブロック,2汐留ブロック,3築地ブロック,4日本橋南ブロック,5日本橋北ブロック,6月島ブロック,7晴海ブロック |

| 2-02浅草エリア |

1上野裏ブロック,2浅草南ブロック,3浅草ブロック,4浅草北ブロック,5根岸ブロック |

| 2-03錦糸町エリア |

1錦糸町ブロック,2亀戸ブロック,3文花ブロック,4押上ブロック,5本所ブロック,6両国ブロック,7森下ブロック,8住吉ブロック |

| 2-04門前仲町エリア |

1清澄白河ブロック,2門前仲町ブロック,3枝川潮見ブロック |

| 2-05砂町エリア |

1東陽ブロック,2西砂ブロック,3北砂ブロック,4東砂ブロック,5南砂ブロック |

| 2-06旧中川エリア |

1大島ブロック,2小松川ブロック,3亀戸南ブロック,4平井南ブロック,5平井北ブロック |

| 2-07向島エリア |

1向島ブロック,2東墨田ブロック,3墨田ブロック,4堤通ブロック |

| 2-08千住エリア |

1北千住東ブロック,2北千住西ブロック,3南千住東ブロック,4南千住西ブロック |

| 2-09尾久エリア |

1荒川ブロック,2東尾久ブロック,3西尾久ブロック,4操車場ブロック,5宮城小台ブロック |

3城北ゾーン:12エリア58ブロック>Ⅱ:場所編 3城北ゾーンへ

| 3-01王子北エリア |

1王子ブロック,2豊島ブロック,3新田ブロック,4志茂ブロック,5赤羽東ブロック |

| 3-02石神井川エリア |

1王子西ブロック,2十条ブロック,3加賀ブロック,4中板橋ブロック |

| 3-03赤羽西エリア |

1赤羽台ブロック,2赤羽西ブロック,3西が丘ブロック,4小豆沢ブロック |

| 3-04浮間エリア |

1赤羽北ブロック,2浮間北ブロック,3浮間南ブロック,4東坂下ブロック |

| 3-05高島平エリア |

1新河岸ブロック,2高島平ブロック,3坂下ブロック,4志村ブロック |

| 3-06赤塚エリア |

1西台ブロック,2徳丸ブロック,3赤塚ブロック,4成増ブロック,5三園ブロック,6北町ブロック |

| 3-07常盤台エリア |

1前野ブロック,2常盤台ブロック,3上板橋ブロック,4中台ブロック |

| 3-08向原エリア |

1(豊島)高松ブロック,2長崎ブロック,3小竹ブロック,4大谷口ブロック |

| 3-09氷川台エリア |

1城北公園ブロック,2桜台ブロック,3練馬ブロック,4向山ブロック,5早宮ブロック,6平和台ブロック |

| 3-10光が丘エリア |

1田柄ブロック,2(練馬)高松ブロック,3ニュータウンブロック,4旭町ブロック |

| 3-11鷺宮エリア |

1豊中ブロック,2若宮ブロック,3高円寺北ブロック,4天沼ブロック,5下井草ブロック,6千川通りブロック,7貫井ブロック,8高野台ブロック |

| 3-12中野北エリア |

1西落合ブロック,2上高田ブロック,3中野駅北ブロック,4沼袋ブロック,5江古田ブロック |

4城南ゾーン:12エリア62ブロック>Ⅱ:場所編 4城南ゾーンへ

| 4-01中野南エリア |

1中野駅南ブロック,2中野新橋ブロック,3渋谷本町ブロック,4南台ブロック,5和田ブロック,6東高円寺ブロック |

| 4-02善福寺川エリア |

1高円寺南ブロック,2堀ノ内ブロック,3善福寺川緑地ブロック,4阿佐谷南ブロック,5荻窪ブロック,6浜田山北ブロック |

| 4-03神田川エリア |

1和泉ブロック,2永福ブロック,3浜田山ブロック,4下高井戸ブロック |

| 4-04経堂エリア |

1松原ブロック,2世田谷ブロック,3桜丘ブロック,4船橋ブロック,5赤堤ブロック,6桜上水ブロック,7八幡山ブロック,8甲州街道ブロック |

| 4-05下北沢エリア |

1西原ブロック,2駒場ブロック,3池尻大橋ブロック,4太子堂ブロック,5下北沢南ブロック,6下北沢北ブロック |

| 4-06桜新町エリア |

1上馬ブロック,2弦巻ブロック,3用賀ブロック |

| 4-07下馬エリア |

1東山ブロック,2蛇崩ブロック,3中目黒ブロック,4鷹番ブロック,5下馬ブロック |

| 4-08駒沢エリア |

1八雲ブロック,2駒沢公園ブロック,3深沢ブロック,4上野毛北ブロック |

| 4-09自由が丘エリア |

1大岡山ブロック,2洗足池ブロック,3奥沢ブロック,4九品仏ブロック |

| 4-10小山エリア |

1目黒不動ブロック,2桐ケ谷ブロック,3西小山ブロック,4碑文谷ブロック |

| 4-11西大井エリア |

1戸越ブロック,2大井ブロック,3山王ブロック,4西大井ブロック,5中延ブロック |

| 4-12西馬込エリア |

1西蒲田ブロック,2本門寺ブロック,3南馬込ブロック,4西馬込ブロック,5久が原ブロック,6雪谷ブロック,7上池台ブロック |

5北多摩ゾーン:6エリア27ブロック>Ⅱ:場所編 5北多摩ゾーンへ

| 5-01大泉北エリア |

1土支田ブロック,2白子川ブロック,3大泉学園ブロック |

| 5-02大泉南エリア |

1大泉学園駅北ブロック,2西大泉ブロック,3南大泉ブロック,4大泉学園駅南ブロック,5石神井北ブロック |

| 5-03石神井エリア |

1石神井公園ブロック,2石神井ブロック,3上井草ブロック,4関町北ブロック |

| 5-04西荻窪エリア |

1関町南ブロック,2善福寺ブロック,3西荻北ブロック,4西荻南ブロック,5久我山北ブロック |

| 5-05烏山エリア |

1久我山南ブロック,2北烏山ブロック,3南烏山ブロック,4給田ブロック |

| 5-06成城エリア |

1千歳台ブロック,2上祖師谷ブロック,3成城学園ブロック,4砧ブロック,5大蔵ブロック,6喜多見ブロック |

6多摩川ゾーン:3エリア12ブロック>Ⅱ:場所編 6多摩川ゾーンへ

| 6-01二子玉川エリア |

1宇奈根ブロック,2玉川北ブロック,3瀬田北ブロック,4瀬田南ブロック,5玉川南ブロック |

| 6-02田園調布エリア |

1等々力渓谷ブロック,2玉堤ブロック,3田園調布ブロック,4田園調布東ブロック |

| 6-03矢口エリア |

1鵜の木ブロック,2下丸子ブロック,3矢口ブロック |

7湾岸ゾーン:6エリア28ブロック>Ⅱ:場所編 7湾岸ゾーンへ

| 7-01六郷エリア |

1蒲田ブロック,2糀谷ブロック,3六郷ブロック,4萩中ブロック,5穴守稲荷ブロック |

| 7-02大森エリア |

1大森北ブロック,2大森西ブロック,3大森南ブロック,4平和島ブロック,5昭和島ブロック |

| 7-03東大井エリア |

1旧品川宿ブロック,2鮫洲ブロック,3東大井ブロック,4勝島ブロック,5八潮ブロック,6城南島ブロック |

| 7-04港南エリア |

1竹芝ブロック,2芝浦ブロック,3港南ブロック |

| 7-05臨海副都心エリア |

1豊洲ブロック,2台場ブロック,3有明ブロック,4東雲ブロック |

| 7-06夢の島エリア |

1辰巳ブロック,2夢の島ブロック,3新木場ブロック,4若洲ブロック,5臨海公園ブロック |

8葛飾ゾーン:9エリア42ブロック>Ⅱ:場所編 8葛飾ゾーンへ

| 8-01葛西エリア |

1北葛西ブロック,2クリーンタウンブロック,3臨海町ブロック,4南葛西ブロック,5中葛西ブロック,6東葛西南ブロック,7東葛西北ブロック |

| 8-02新中川エリア |

1船堀ブロック,2一之江ブロック,3松江ブロック,4大杉ブロック,5松島ブロック,6新小岩南ブロック |

| 8-03篠崎エリア |

1瑞江ブロック,2篠崎南ブロック,3篠崎北ブロック,4鹿骨ブロック |

| 8-04小岩エリア |

1小岩駅南ブロック,2小岩駅北ブロック,3高砂ブロック |

| 8-05新小岩エリア |

1新小岩北ブロック。奥戸ブロック |

| 8-06お花茶屋エリア |

1青戸ブロック,2立石ブロック,3四つ木ブロック,4堀切ブロック,5お花茶屋ブロック,6亀有駅南ブロック,7西亀有ブロック,8小菅ブロック |

| 8-07柴又エリア |

1北小岩ブロック,2柴又ブロック,3金町駅南ブロック,4葛飾新宿ブロック |

| 8-08水元エリア |

1金町駅北ブロック,2東水元ブロック,3西水元ブロック |

| 8-09綾瀬エリア |

1綾瀬ブロック,2亀有駅北ブロック,3大谷田ブロック,4加平ブロック,5垳川ブロック |

9足立ゾーン:3エリア18ブロック>Ⅱ:場所編 9足立ゾーンへ

| 9-01花畑エリア |

1青井ブロック,2足立中央ブロック,3六町ブロック,4島根ブロック,5竹の塚ブロック,6保木間ブロック,7花畑団地ブロック,8花畑飛地ブロック |

| 9-02荒川北エリア |

1梅田ブロック,2本木ブロック,3西新井南ブロック,4江北ブロック |

| 9-03舎人エリア |

1西新井大師ブロック,2鹿浜ブロック,3舎人公園ブロック,4伊興ブロック,5舎人ブロック,6入谷西ブロック |

Ⅱ:場所編TOPへ戻る

ページTOPへ

Ⅲ:おまけ編(その配置)

(1)「景語」から除外されたもの

ペットなどの動物,祭りなどのイベント,工事中や仮設のもの,個々の車や船(駐車場や船溜は安定したもの),植物でも花や果実など,時間的に存在が安定していないもので,食事でいえば調味料的,あるいは触媒的なものとして捉えられる様々なもので,次のように分類して掲示しました(意識して撮影していないため,かなり唐突なものになっています)。「共」空間のところでも指摘しましたネコについては,特別な扱いもしています。

| 1天空系 |

1雲:虹なども 2飛体:飛んだり浮かんだりして天空を彩る(飛行機や鯉のぼり) 3その他:シルエットや遠景・夜景や梢 |

| 2植物系 |

1花 2その他:タケノコなど |

| 3動物系 |

1猫 2鳥類 3その他:犬は少なく,オオトカゲ,ゾウガメなど,思わぬペットも |

| 4構内系 |

1駅: 2透明施設:温室など 3その他: |

| 5仮設系 |

1空地:空閑地・跡地など 2工事中:各種建設再開発・仮設小屋・仮囲・道路拡幅など 3一時利用:住宅展示・レンタル倉庫・駐車場・マンションギャラリーなど 4その他:資材置場・工事用車両など |

| 6活動系 |

1祭りイベント:花見・フリーマーケット・運動会・歩行者天国も(人が密集するもの) 2看板標識:アピールやミニ装置も 3落書絵画: 4ホームレス: 5面白クルマ:消防車や屋台も(電車や船など日常的乗物は取り上げない) 6その他: |

(2)「もの」と「場所」のマトリクス解析

>おまけ編マトリクス分析の項へ最後に,「もの編」の系・類と「場所編」のゾーン・エリアをタテヨコにクロスしたマトリクス表によって,それぞれの特徴を図表を用いて示しました。読み方によっては,かなりのことが掴めるのではないかと思います。型・ブロックのレベルのマトリクスはあまりにも膨大になるため,断念しました。

「場所」のゾーンレベルで見た「もの」の系・類>何が多いか

「もの」の系レベルでみた「場所」のゾーン・エリア>どこに多いか

「場所」のエリアレベルで見た「もの」の類>何が多いか

「もの」の類レベルで見た「場所」のエリア>どこに多いか

ページTOPへ