WHATEVER HAPPEND TO HIROSHI FUSHIDA? Hiroshi Fushida and '60s Japan Grand Prix. |

WHATEVER HAPPEND TO HIROSHI FUSHIDA? Hiroshi Fushida and '60s Japan Grand Prix. |

| “エピローグ そして プロローグ”

鮒子田は、このレースに賭けていた。しかし、チーム・トヨタの作戦は、鮒子田はスタートからハイペースで飛ばし、優勝候補ジャッキー・オリバー(オートコーストTi22)のマシントラブルを誘うことが使命であった。そして、最終的には、鮒子田がマシントラブルで潰れてもOKであったのだ。そして、優勝する使命を持っていたのが今や急成長していた川合 稔であった。しかし、鮒子田は、自らの同年日本グランプリ惨敗の雪辱を必ずやこのレースで晴らそうと心に誓っていた。「絶対に優勝してやる!」これが鮒子田の本心であった。

(1969年11月23日 The

2nd Japan Can-Am 200mile raceより 富士スピードウェイ)

|

ところで、鮒子田は、意外にも日本グランプリに縁がない。というよりも、運がなかったと言ったほうがいいかもしれない。本人は、「運も実力のうちだから・・・」と遠慮げに語るが、私は、鮒子田の力を持ってしたら日本グランプリで優勝する事は可能だったのではと思ってしまう。 そんな鮒子田がレース界へと入るきっかけとなったのは、1965年、自費で購入した“ホンダS600”を毎週のように鈴鹿サーキットに持ち込み、1日2時間程度の走行をしだした頃のことだった。月曜日から土曜日までは、アルバイトで幼稚園のバスの運転手をし、日曜となると走行料金と昼のカレーライス代だけを持って、タイム取りを手伝ってくれていた親友の林穂(後に童夢設立、レースカー製作のパイオニア)とともにを鈴鹿へ通っていた。それだけの為にアルバトをしていたのだ。大学は、同志社大学法学部に入学をしたものの、これはあくまでもレースをする為の隠れ蓑であったと後の鮒子田は語っている。 そして、同じ頃鈴鹿で、あの浮谷東次郎と鮒子田は出会っている。 この頃の鮒子田 寛について、1969年発行の「AUTO SPORT」誌8月号“鮒子田 寛の野望”に面白い一説があったので御紹介したい(上の写真#23は、1965年8月22日に鈴鹿サーキットで行なわれた“第2回 KSCC 1時間自動車レースにおいて、T-1クラス総合3位となった鮒子田 寛のホンダS600。親友だった浮谷東次郎が事故で亡くなった翌日のレースであった)。

「当時、売り出し中の東次郎は、鈴鹿では無敵のスピードを誇っていたと言われており、1965年AUTO SPORT誌のレポート記事「ホンダS600 スズカ・ドライビング・テクニック」を書いていたことでも有名で、若者たちの憧れでもあったのだ。そんな東次郎が、トヨペット・コロナで鈴鹿を走った時にマークしたタイムを鮒子田は浮谷のコロナ借りて走って見ると、なんと同タイムで周ってしまったのだった。」 さらに、ホンダS600で鈴鹿を走り始めた鮒子田は、ロールバーも付いていない全くの無改造車で当時としては驚異的なタイムとも言える3分10秒を切り、更に前年の日本GPでホンダのファクトリー仕様のレース車が記録したタイムの上位10位以内に入る6秒台をもマークしてみせた。 そこに目をつけたのが、当時の本田技研のサービス・ファクトリー(その後のRSC)でマネジャーをしていた藤井璋美氏だった。即日、鮒子田のファクトリー入りが決まったのは言うまでもない(左の写真手前#10は、1966年1月15、16日に行なわれた第1回鈴鹿500kmレースで、総合4位、T-1クラス1位となった鮒子田のワークス・ホンダS600)。 その時のエピソードとしてホンダ・サービス・ファクトリーの先輩でもあった永松邦臣('71日本グランプリ・ウイナー)氏が次ぎのようなコメントを1990年6月号 芸文社発行「Nostalgic Hero」誌の企画ページ「永松邦臣物語」で述べていたので、引用活用させて頂くことにする。 「・・・僕らはRSCの契約第1号なんだ。高武や山下護祐とは同期です。木倉義文と鮒子田 寛は後で入ってきた。あのころ、学生でバカッ速いのがいる、って評判でね。それが鮒子田だった。こりゃ負けるわけにはいかない、ってタイム競争になっちゃった。それで鮒子田がクラッシュしてしまったんだよ。でも、速かったね!」 永松邦臣 ホンダS600でのクラッシュについて鮒子田は次ぎのようにコメントしている。

そんな鮒子田にまたも不運が襲う。1966年の日本グランプリは、前回までの鈴鹿サーキットから、新しく誕生した“富士スピードウェイ”で開催される事となり、鈴鹿をフランチャイズとしていたホンダ・サービス・ファクトリーは、出場を辞退する事となり、鮒子田の日本グランプリ出場は、夢と消えてしまう。

|

記録会を終えてまもなく鮒子田は、次ぎのプロジェクトを知らされることになる。 記録会を終えてまもなく鮒子田は、次ぎのプロジェクトを知らされることになる。

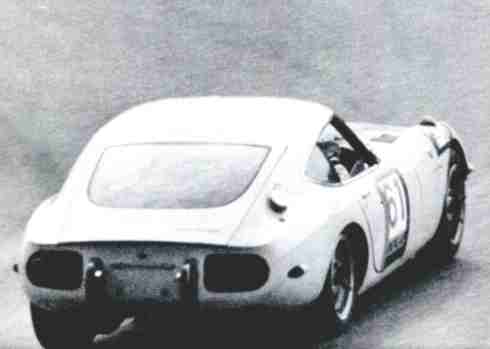

それは、トヨタ2000GTによる耐久レース挑戦であった。耐久レースを制覇せよという絶対命令の真意は、市販を控えた2000GTにとって、レースにおけるサラブレットの称号が必要だったからに違いない。そして、近い将来、ル・マン挑戦を目指していたであろう当時のトヨタでは、日本グランプリだけに絞って挑戦し続けているライバル“ニッサン”とは、根本的に考え方がこの時点で大きく違っていた。 そして迎えた1967年3月26日、鮒子田は、トヨタ・ワークス・ドライバーとして鈴鹿に立っていた。鈴鹿500kmレースである。 このレースにトヨタは、2000GTを2台参加させていた。鮒子田は、今までのうっぷんを全て吐き出したのかのような疾風の如くの走りでポールポジションを獲得、レースでも2分44秒台のラップ・タイムで周回を続け、完全優勝を達成したのだった。そして、トヨタ1600GT-RTXを駆り、福沢幸雄とのコンビで勝利した鈴鹿12時間レースでも鮒子田の走りは輝いていた(右上の写真は、1967年鈴鹿500kmレースで独走優勝した鮒子田のトヨタ2000GTの勇姿)。 「・・・今や、トヨタ勢の完全な独走となった。#1細谷/大坪組を前に立て、これに#2福沢/鮒子田組がつづく。ラップ・タイムを2分50秒台に落としてマシンをいたわりながらの走行だ。ところが午後18時少し前から#2福沢/鮒子田組が#1車を追い上げ始めた。ラップ・タイムは2分47秒前後。#1細谷/大坪組が不意にピットに入って来たのは、このような状況のさなかだった。スプーン・カーブでフロント右のホイール・ベアリングをこわして、ようやくピットへたどり着いたものだった。およそ16分かかってベアリング(右フロントの両面)を交換してコースへ戻った時は、すでに#2福沢/鮒子田組がトップに立っていた。」(1967年 AUTO SPORT 誌 9月号より引用活用) 当時、快進撃を続ける鮒子田/福沢とのトヨタ2000GTでのコンビは、今やトヨタ最高の組み合わせと言われるようになっていた。 ここでちょっとほろ苦い青年期の鮒子田 寛のエピソードがある。上記の鈴鹿12時間レースでのことであった。

快進撃を続ける鮒子田のレース・リザルト知りたいのであれば、是非「Young Soldiers and TOYOTA 7 “真のエースと言われた男 鮒子田 寛”」を見て頂きたい。 |

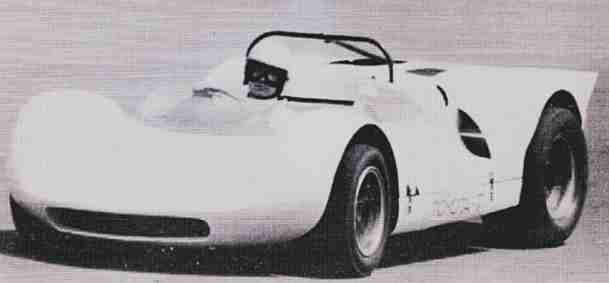

| 1968年2月3日、ついにトヨタが自ら開発したレーシングマシンが鈴鹿に姿を見せた。“TOYOTA-7”である。

白いボディの両サイドには赤のストライブと<TOYOTA-7>のネーミングが誇らしげに描かれている。むろん、鮒子田もその中にいた。細谷、福沢と3人だけでの初テストであった。エンジンは、この段階では前年鮒子田と共に大活躍したトヨタ2000GTの直列6気筒2000ccエンジンが載っていたが、直に自社製V型8気筒3000ccDOHC2バルブエンジンに置き換えられる予定である。 初めての日本グランプリ挑戦を控え鮒子田は燃えていた。さらに、初の純粋なレーシングマシンでの挑戦だから余計燃えないわけにはいかない。 そして、4月4日、快晴の富士スピードウェイに、V8、3000cc(トヨタとヤマハが共同で開発した純レー シング・エンジン)を搭載した本番用トヨター7が登場した。

TOP: Hiroshi Fushida and the first TOYOTA-7 at Fuji. 以下、1968年発行の「モーター毎日」誌5月号の中の特集企画「富士の一週間 各チームは秒読み」より抜粋引用させて頂く。

|

| “第5回日本グランプリ 80周 480km”

(The 5th Japan GP) 1968年5月3日、富士スピードウェイには、年1度の大イベントを見ようと10万を越す観客が押し寄せていた。

58周目、トヨタ勢としては最上位の総合2位にいた福沢がドライブシャフトを折ってリタイヤ。これで勝負あったである。 ニッサンは、高橋こそリタイヤしたものの北野のR381が総合優勝、2位と健闘した生沢 徹のポルシェカレラ10を挟んで、黒沢元治のR380III が3位、そして6位までを独占する勝利であった。 一方トヨタは、大坪が8位、期待の鮒子田は9位に沈む最悪の結果となってしまった。 |

| “トヨタの逆襲 そして真のエース鮒子田 寛への布石”

第5回日本グランプリで惨敗したトヨタは、1967年シーズンのトヨタ2000GTのように国内耐久レースに積極的に参加する方針を固めた。むろん鮒子田も望むところであった。 その雪辱戦となったのが、同年6月30日に開かれた“全日本鈴鹿自動車レース”だ。 ところが、このレースには日本グランプリで好敵手となっていたタキ・レーシング・チームがローラT70MKIII とポルシェカレラ10をエントリーしてきていたのだ。それでも、鮒子田は、2分19秒4を記録し、意地のポールポジションを掴み取ったのは見事としか言いようがない。これは鈴鹿で繰り返し行なわれたテストの成果でもあった。 レースでも鮒子田は独走に次ぐ独走で、これで優勝かと思われた26周レースの23周目、不意のピットイン。原因はなんと左フロントホイールの緩みであった。すぐに復帰したものの4位に落ちてしまう。そして、ゴール。鮒子田は目の前の勝利をなんでもない小さなトラブルで失ってしまった。 雪辱に燃えている鮒子田の思いは続く富士1000kmレースで晴らされることとなる。 7月21日、トヨタ・モーター・スポーツ・クラブの主催による<全日本富士1000km耐久レース>は富士スピードウェイの6kmフルコースを舞台に行なわれた。 このレースは、あの第5回日本グランプリのT.N.Tの激突の再現といわれるほどの豪華なエントリーに沸いていた。 トヨタは、トヨタ―7を3台、対するニッサンは、R381こそエントリーされていないもののR380III を2台、そして、タキ・レーシング・チームからは、ローラT70MKIII 、ポルシェカレラ10を各1台つづと各チームとも長丁場である1000kmの優勝を狙う。 |

“逆転で掴んだ勝利!!”

富士1000kmレースは、鈴鹿1000kmレースと並んで、国内最高のイベントの1つで、世界マニファクチャラーズ選手権と同じ1000kmレースの形式をとっており、耐久性と速さを要求される大変過酷なレースであった。 前評判は、トヨター7とポルシェカレラ10、そして、ニッサンR380III の対決となり、開発を続けていたトヨター7が本命視されていた。 しかし、レースはタキ・レーシング・チームから出場したベテラン・田中健二郎/酒井 正組のローラT70MKIII の独走で進んでいく意外な展開となった。この167周する長丁場、トヨタ―7に乗るエース・鮒子田は、じっくりローラの後につく作戦を取っていた。そして、135周目遂に鮒子田は、酒井のローラをかわしトップに出る事に成功する。この時ローラは、ハイスピードがたたり、ミッショントラブルを起こしていたのだった。 その後は、僚友のトヨタ―7(見崎清志/津々見友彦)がクラッシュしたこともあり、鮒子田はペースを落としてそのままゴールとなった。これが鮒子田のトヨタ―7による初の勝利となる(写真は優勝した鮒子田と蟹江の喜びの表情)。 夏場は、レーシング・ドライバーにとっては試練の季節。そして、レースもかなり密集している。 富士1000kmから2週間後の8月4日、場所を富士から鈴鹿へ移しての伝統のイベント<鈴鹿12時間耐久レース>が鮒子田の次ぎの仕事であった。 仮想“セブリング12時間レース”と考えていたのかは分からないが、トヨタは最初からこのイベントにも参加を表明していた。 しかし、このレースにはレーシングカーと呼べるマシンは、トヨター7のみ、おのずと鮒子田/蟹江組と細谷/大坪組の2台のトヨタ―7での優勝争いに焦点が集まる。

本レースがスタートしてからは、やはり2台のトヨター7同士のトップ争いが終始続いた。そして、トップを死守していた鮒子田組異変が起きたのがなんとゴール1時間前の午後20時だった。ステアリングの不調だった。 鮒子田は、このトラブルで貴重な30分を失い先の鈴鹿自動車レース大会と同様な不運で勝利を失うこととなったが、同じトヨター7(細谷組)が勝利したことにより“耐久性のトヨタ”のイメージは確実に浸透していったことは言うまでもない。 その後、8月25日の鈴鹿自動車レース大会に特別参加という形ではあったが、鮒子田は独走優勝を飾っている。 波に乗る鮒子田は、続く9月23日に開かれた<鈴鹿1000kmレース>でも、福沢幸雄とのコンビで2連勝。もう誰も鮒子田を止めることは出来ないのか。 そして、再び舞台を富士に移しての大イベント<NETスピード・カップ・レース 540km 90周>がやってきた。3度“T.N.T”対決と言われるこのレースには、タキ・レーシング・チームから、長谷見昌弘と酒井 正の2台の“ビック・ローラ”。そして、田中健二郎のポルシェ・カレラ10。対するニッサンからは、新型“R380III ”が3台出場している。ドライバーは、北野 元、黒沢元治、そして、大石秀夫である。トヨタからは、鮒子田の他、福沢幸雄の好調コンビが出場していた。 好調の鮒子田 寛は、このレースでも大本命と言われていた。事実、レースの大半を酒井 正と長谷見昌弘のローラT70とトップ争いを演じていた。しかし、58周目マシン・トラブルでスロー・ダウン、そのままピットインし、約6分間を失ってしまう。その間にトップに立ったのは、なんと耐久性に難があると言われていた長谷見のローラだ。 長谷見は、そのまま逃げ切り貴重なローラの勝利を記録することとなった。優勝は、長谷見。2位は、福沢のトヨター7、3位には北野のニッサンR380III が入り、鮒子田は、トップからわずか1周遅れの4位となり勝利を逃した。 (右上の写真は、1968年10月20日富士スピードウェイで開かれた“NETスピードカップ・レース”でニッサンR380IIIの大石秀夫を周回遅れにする鮒子田のトヨタ―7) |

| “日本CAN-AMに挑戦!!”

鮒子田 寛は、たえずトップに立たなければ気がすまない性格なのか!? 1968年のほとんどのレースにおいて、鮒子田は、ポールポジションを取り、レースにおいてもトップを快走するシーンが本当に多いドライバーであった。 そんな鮒子田に、嬉しい知らせがあった。それは、当時F−1よりも速く、さらに賞金総額も桁違いなレースイベントであったCAN-AMシリーズが11月23日に開かれるというものだった。 この日本カンナムレースについて、当時のレース関係の雑誌は言うに及ばず少年週刊誌や他分野の雑誌もいっせいにこのレースの特集を組み、レース前から日本グランプリ並みの人気を呼んでいたのであった。 このレースには、同年日本グランプリ優勝のニッサン・チームは最初から不参加を表明しており、レースの焦点は7000ccという当時としてはとてつもなく大排気量のアメリカンV8エンジンを搭載した本場カンナム・マシンを相手に、半分の排気量しかないトヨター7がいかに挑むかが中心となると思われた。 このレースは、NAC(日本オートクラブ)主催によるもので全てがアメリカンナイズされた運営だったようの思える。 スタート方式も日本ではあまり行なわれていなかった“ローリング・スタート”であり、とにかく賞金総額が大きいのが魅力であった。 チーム・トヨタは、この日本カンナムに対して、なんと5台のトヨタ―7を用意していた。 ドライバーは、キャプテン格の細谷四方洋、福沢幸雄、大坪善男、川合 稔、そして鮒子田の5名である。 また、それぞれのマシンカラーは、細谷がレッド、福沢がネイビー、大坪と川合がクリーム・イエロー、そして鮒子田がホワイトという組み合わせ。さらに、2種類あるボディ形状のうち、“イーグル・ノーズ”仕様に細谷、福沢、大坪の3台が、“ノーマル・ノーズ”仕様には鮒子田と川合が受け持つ事となった。 マシン自体もそれぞれ独特のチューニング・トライがされており、1台たりとも同じ仕様はない。 特に、鮒子田のマシンは、流行のエンジン吸気ラム・パイプをボディの外側まで伸ばしており、中速トルク重視を狙った仕様だったと思われる。その効果は、すぐに予選で表れることとなった。 1968年11月22日、第1回日本カンナム(Can-Jap-Am World Challenge Cup Fuji200miles Race)公式予選である。日本グランプリと違い、このレースは富士スピードウェイの左回り4,3kmショート・コースが使われるため、トップ・スピードよりも中速トルクが重要となってくる。 鮒子田は、ここでも5台のトヨタ―7の中でトップとなる“1分26秒60”を叩き出す。それでもこのレースのポールポジションを取ったマーク・ダナヒュ―(McLaren M6B SUNOCO)の“1分16秒81”には遠く及ばない。さらに、1968年シーズンを共に戦い続けたタキ・レーシングチームのローラT70MKIII勢にも先を越され、結局鮒子田は、予選12位で6列目のポジションに甘んじる事となった。 決勝当日は、曇りのドライコンディション。スターリング・モスのドライブするマスタング・コンバーチブルのペースカーがピット・ロードに逃込んだ。各車一斉にスタート。まず、ポールのマーク・ダナヒューと2位のピーター・レブソンがテール・ツー・ノーズで第1コーナーに突っ込む。日本勢では、長谷見のローラT70MKIII と鮒子田のトヨタ―7が10位前後で好スタートを切った。

TOP: Dead-heat between the #27 LolaT70MKIII (Masahiro Hasemi) and Hiroshi Fushida (#31TOYOTA-7) at Japan Can-Am in 1968. しかし、ここでまたも不運が鮒子田を襲う事となる。30周目に突然のピットイン。右リヤ・タイヤのバーストだ。これで鮒子田は一気に14位まで落ちてしまう。誰もが鮒子田の上位進出はこれで終ったかと思われた。 ところがその後の鮒子田の追い上げは正に圧巻であった。36周目に僚友の川合を抜き13位となると、40周目までに11位に進出。そして、しばらくは、ピットインで遅れていたジョー・ボニエのマクラーレンM6Bと先行していた細谷のトヨタ―7とのデッドヒートが続くが56周目、ついに9位の座を手に入れる。このままゴールかと思われた62周目、チャック・パーソンズのローラT160がリタイヤした為、鮒子田は苦せずに8位のポジションを獲得する。そして、ゴール。 総合優勝は、シェルビー・アメリカン・チームのピーター・レブソン(McLaren M6B FORD)が初優勝。日本勢では、ノン・トラブルだった鮒子田の僚友 福沢幸雄の乗るトヨタ―7が4位で最高位であった。もしも鮒子田があのパンクがなく、たえず福沢の前を行っていたことを考えれば3位表彰台も夢ではなかったのではと思ってしまう。 ここでも大レースにおける鮒子田の不運を感じてしまうは私だけだろうか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(C) 5/MAY/2001

Text Reports by Hirofumi Makino.

(C) 5/MAY/2001

Special Thanks "TOYOTA 2000GT WEB SITE" by Minoru Kurata.