|

鮒子田 寛にとっての'60日本グランプリとは!?

HIROSHI

FUSHIDA

|

| 1969年は、鮒子田 寛自身にとって将来を決める重要な1年であり、また辛い1年でもあった。

4年前、親友だった浮谷東次郎を事故で亡くし、レーシング・ドライバーとしての宿命を知った鮒子田は、この1969年、2度目の試練に立ち向かうこととなる。 前年、何回となくコンビを組み優勝を分けあっていた福沢幸雄が1969年2月12日、新設なったヤマハ・テストコースにおいて、テスト中のトヨタ―7と共に陽炎の如くコースに散ってしまったのだった。 原因は、トヨタ―7(クローズド・ボディの新型)のトラブルだったのか、人的ミスだったのかは今だに闇の中である。 実は、鮒子田はこの日、福沢と共にこのヤマハ・テストコースでテストをする事になっていた。しかし、風邪をこじらせた鮒子田は、ついにテストをする事が出来なかった。 もしもという言葉が許されるなら、鮒子田が福沢の替わりになっていたかもしれないこの出来事、鮒子田の当時の心境は、とても複雑だったのではと想像してしまう。 しかし、それだけでは終わらなかった。 1970年、鮒子田は諸般の理由でトヨタを退社、単身アメリカのインディを目指し、武者修業の旅へと出かけることとなる。鮒子田の後を追いエース・ドライバーとなっていた川合 稔が8月26日、鈴鹿サーキットでニュー・ターボチャージド・トヨタ―7をテスト中、激突死してしまったのだ。もしも、鮒子田がトヨタに残っていたら必ずやこのテストに参加していたはず。 そして時は過ぎ1974年、あの風戸 裕と鈴木誠一の命を一瞬のうちに奪ってしまった忌々しい富士グランチャンピオン・シリーズ第2戦。鮒子田は、当初出場予定だったのだが、マシンの手配が間に合わず不出場。もしも、出場していたらこの事故に巻き込まれていたかもしれない。 これはどう考えるべきだろうか、生かされる鮒子田 寛。 私は、そう信じたい。とにかく鮒子田は生かされているのだと・・・。 |

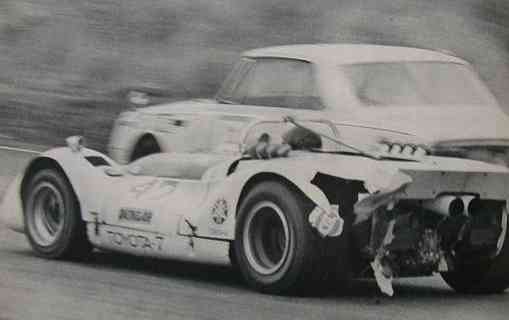

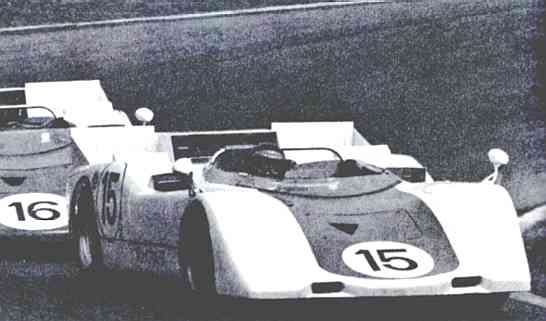

TOP : McLaren TOYOTA at The 2nd JAPAN CAN-AM in1969. |