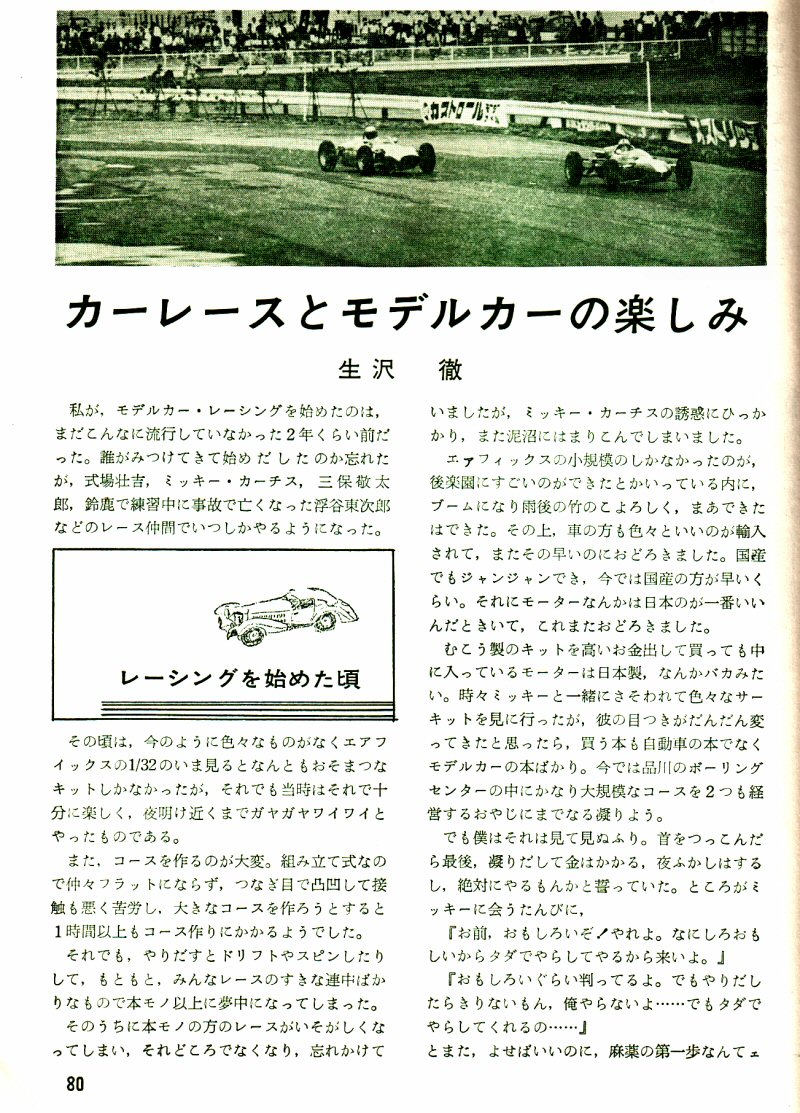

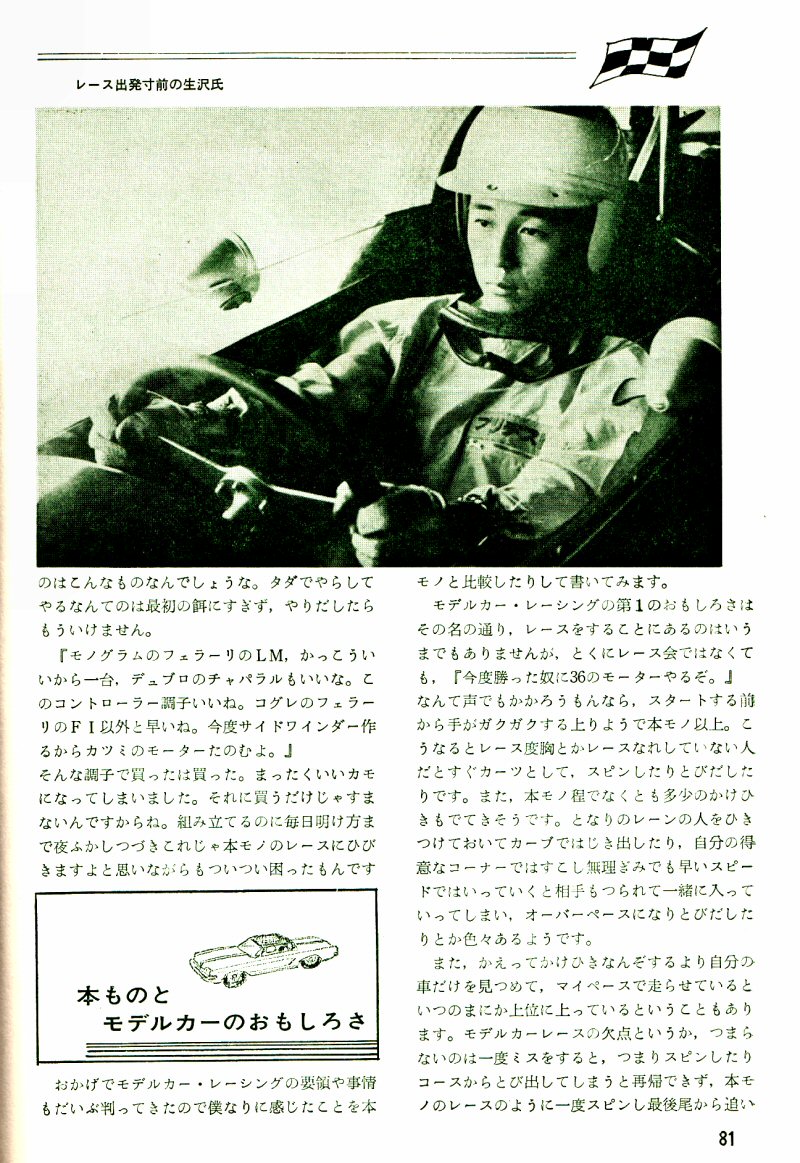

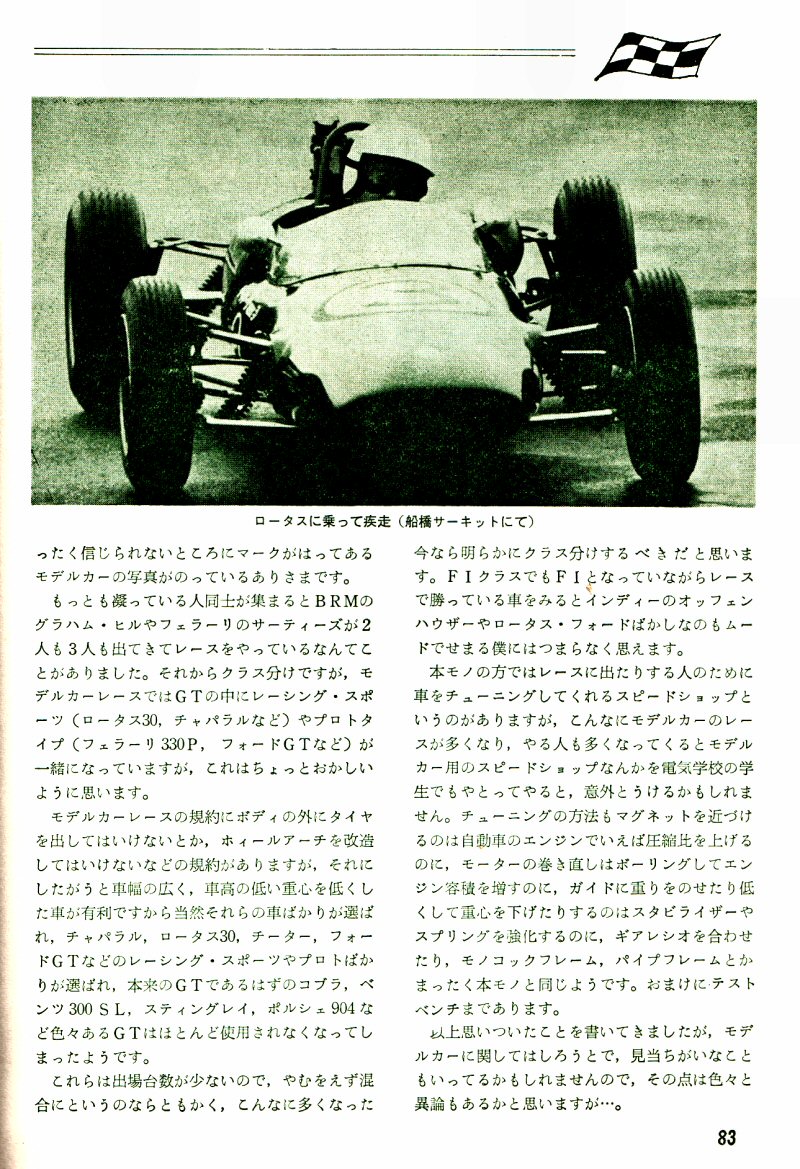

| (2)モデルカーレーシング用スペシャルボディの誕生 1)自作ボディとは!? モデルカーレーシングにおいて、ボディはシャーシ全般と共にとても重要なアイテムであることは皆さん承知のことと思う。 また、それらの重要さは、どこにモデルカーレーシングの本質を求めているかによっても違ってくる。 モデルカーレーシングを1つの競技スポーツやゲーム感覚で楽しむファンもいれば、あくまでもモデルカーとして実車感覚で完成度を求めるファンもいると思う。 個人的なことを言わせていただけば、私はどちらかというと後者の方である。 COX製のチャパラルを土方健一氏著作の「モデルカー・レーシング入門」の表紙で初めて見て憧れた1人である。 1974年まで続けていたモデルカーレーシングであったが、常に実車のレースがあってのモデルカーレーシングであり、フォード VSフェラーリやポルシェ917K VS フェラーリ512S、マクラーレン VS チャパラル、ローラ、そして、富士グランチャン創成期の各車などなど・・・数えきれない実車のレーシングカーたちをモデルカーレーシングで再現して遊んでいた時代だった。 そして、もう1つ、モデルカーレーシングのレースそのものを楽しむファンの気持ちもわかるので、それはそれで1つの楽しみだと理解している。 実車中心主義なファンとしては、シャーシも大事だが、まずボディが重要である。 各メーカーが発売しているキットに飽き足らないマニアは、当初、種類溢れるクリヤーボディで夢を繋いでいたかもしれないし、それにも満足できないマニアは木製ボディやクリヤーボディを自作することで満足していたのではと想像するがどうだろうか。 ところで、60〜70年代において、日本で一番有名で人気のあったドライバー“生沢 徹”も1963年頃から式場壮吉らと共に、早くもモデルカーレーシングの虜になっていたことをご存じだっただろうか。 1966年1月号「模型と工作 増刊モデルカーレーシング・ハンドブック第4集」にTetsuさん自らの思いを「カーレースとモデルカーの楽しみ」というレポートとして掲載されている。 そこには、Tetsuさんが望むモデルカーレーシングの姿とはこういうものなのではという思いが込められていた。すでにこの記事をご存じの方も多々おられるとは思うが、なるほどと思うことが多々書かれているので同誌から引用活用させていただき、紹介したいと思う。 特に“モデルカーファンへひとこと”に書かれていることは、当時実際にあったことで、「速い車は、汚い」という言葉も生まれている。 例えは違うが、オリンピックに出場するようなアスリートは、皆身だしなみがきちんとしている。それは、すべてのアスリートの代表だからだと思う。 モデルカーレーシングは、室内スポーツと言われている。車趣味とスポーツの合体競技だからこそTetsuさんのコメントは大事なことだと思うのだ。 |

|

| さて、本題の自作ボディについてだが、当時を振り返ると、現在と違って自作ボディの製作方法が大分違うことに気が付く。 現在だと、自作ボディと言えば、まず思いつくのは下記のやり方だ。 1) 既存の自動車プラモデルのボディをパテやプラバンなどで改造する。 2) 原型を作り、シリコン&レジン、またはファイバーグラスなどでボディを作る。通称“レジンボディ”である。 3) 原型を作り、塩ビ板やプラバンを使い、バキュームボディ&クリヤーボディを作る。 4) 3Dプリンターを利用して、ボディを作る。 では、1965年当時で考えられるのは、下記のやり方ぐらいしかなかったのではないかと思う。 1) 木材(バルサ材、朴材など)で1オフボディを削りながら作る。 2) 木型や石膏型などを作り、塩ビ板を熱し、型で絞り抜き、クリヤーボディを作る。 3) 木型や石膏型でオスメス型を作り、グラスファイバー製ボディを作る。製作が難しいが何個もボディを作ることが出来る。 4) 既存の自動車プラモデルのボディをパテやバルサ材など使い改造する。 今回のMSLリターンズ企画として、1965〜68年当時に記事として書かれた自作ボディを振り返ってみようと思う。 参考資料として、「模型と工作 モデルカーレーシング ハントブック」、「模型と工作」、「模型とラジオ」、「子供と科学」、そして、元祖「モデルスピードライフ」の製作記事を引用活用させていただいた。 また、重要な情報や資料提供は、前回同様“T.I氏”よりご協力を頂いた。この場を借りてお礼を申し上げたい。 |

次のページへ続く GO TO NEXT PAGE |

GO TO TOP GO TO TOPPAGE SPECIAL Mr.T.I And a friend of mine. |