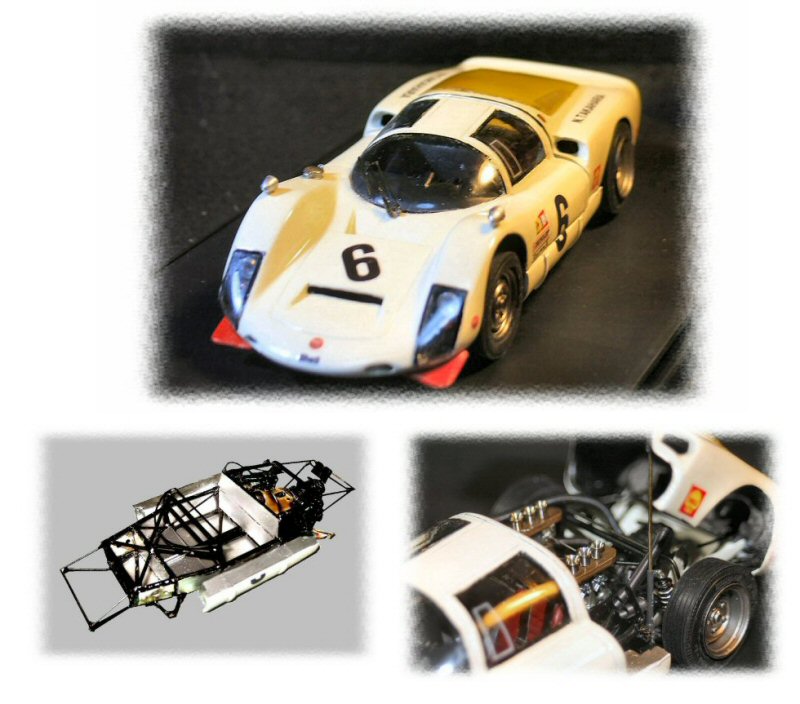

| 1/24スケール "LOLA T280 DFV" 製作記 バキュームボディでいかにリアル感を表現するか!いよいよ、モデラー西岡氏の挑戦が始まる! 氏の作品は、以前にも書かせて頂いたが、ただ精密ということであれば市販されているミニカーを購入すればよいと思う。 西岡氏の作品はそれらとはまったく対極にあるアーティスティックなものであるからだ。 言葉で表わせば、イタリア・ルネッサンス時代の造形美のようなフル・ディテールのシャーシとでも言ったらいいだろうか。または、映画「エイリアン」に登場するギーガー作品のような感覚だと言った方が良いだろうか。 それと、プラバンでも作れるモノコックシャーシをわざわざ真鍮板を切り刻んで作るなど、製作工程から発想が違うのである。しかし、完成した作品を見ると「なるほど」と思ってしまうのが西岡アートの真骨頂ではないだろうか。 下の作品は、過去に作られた高原敬武シリーズであるが、どれもフルディテールで感動してしまう。 前置きが長すぎてしまいどうかご容赦願いたい。 では、モデラー西岡照夫氏の新たな製作方法による、ローラT280 DFV 挑戦記をご紹介しよう! |

| Looking back on the wonderful works of modeler Nishioka in the past. Takahara with Porsche 906 in 71' Suzuka 500Kms race.  TOP : 1/24 Porsche 906.  TOP : Takahara and 70s F1s.   TOP : Noritake Takahara and GC's machines. 1/24scale 73 Lola T292, Chevron B23 and March74S.  TOP : For all japan F2000. 1/20scale 74' March 742 BMW. |

| 72' LOLA T280 DFV 製作記 Built by Teruo Nishioka. (1) ボディの製作用のバキュームフォーマーは、Amazonで12,000くらいで購入した物です。 中国製のためのマニュアルが中国語と英語だけでしたが、ネットで検索すると、使用方法をYouTubeに上げてる方が多々おられたので、それを参考にしました。 バキュームフォーマーは、吸引力も強力ですが、レバーで熱したプラ板を型に押し付けるので、その力もテコの原理で均一に押し付けるので強いですね。 この機械でのオス型の大きさの限界は、この画像のフロントカウルのタテヨコ、75×80ミリです。 使用した素材は、0.5ミリのプラ板です。最初は、0.3ミリでやってみましたが、強度が足りない感じでした。 |

TOP : This machine is a vacuum warmer.  TOP : Disassemble the body and mold each with a vacuum warmer. Use a plastic plate with a thickness of 0.5 mm. |

| フロントカウルの大きさで抜くと、さいしょは、端っこが上手く整形されなかったり、皺が寄ったりして、 型にいろいろ空気が抜ける穴を追加する試行錯誤で、20回くらいやって、やっと満足のいくのが抜けました。 画像のフロントカウルは、ヘッドライトのカバーと、コックピットのバイザーを抜くため、パテで埋めてます。カウルを抜く際は、ヘッドライトの位置は、窪んでました。 リアカウルは、どうやってもうまくいかないので、真ん中から、カットして2分割で抜きました。 |

|

| 3) 流用したパーツは、エンジンとトランスミッションが、ユニオンモデルのマクラーレンM7Aを使用しました。 ホイールベースを合わせるため、トランスミッションのベルハウジングの長さを調整して合わせてます。 ファンネルは、さかつうのアルミ削り出しのファンネルを使用しました。 タイヤは、フロントがヒロの1/20スケールの70年代の鳥の足跡のような溝のあるタイプのフロントタイヤを使用。リアタイヤは、ユニオンモデルのマクラーレンM7Aのリアタイヤの溝を削り落として使用してます。 ヘッドライトは、ヒロのライトセットの中から、ちょうど良い大きさのもの使ってます。 同様に給油口の蓋も、ヒロのメタル製のパーツです。 |

TOP : A monocoque frame that is completed after drawing an accurate drawing based on the three views and photographs of the actual vehicle. |

| 次のページへ続く GO TO NEXT PAGE |

GO TO TOP GO TO TOPPAGE (C) Photographs and build by Teruo Nishioka. |