大阪・猪飼野、朝鮮市場

〜金石範(キムソクポム) 『言葉の呪縛』

倉橋 健一

『ことばの呪縛』という本は、もう三十年近くも前、対立日本語という立場からいくつかの在日朝鮮人文学論を書いた頃、もっともよくテクストにした書物であった。あらためて手元において、急に時計の針が逆流しはじめるような気がする。当時、私はこの日本人の手によらない日本語文学を、私なりの日本人の側からの認識法として、そこに在日韓国(朝鮮)語という概念を設けて接近したいと思ったのだが、そのとき大きな示唆を受けたのがこの一冊であった。

この本の巻頭に、金石範は「一在日朝鮮人の独白」という、なかば自伝的、なかばドキュメント、なかば論文風の、在日朝鮮人私史ともいうべき長いエッセイを置いている。そのなかに「大阪・猪飼野、朝鮮市場」と小見出しのついた一章があり、独特な猪飼野論になっている。そこで、金石範はこんなことを言っている。

「ふるさととはいったい何だろうと、小さいとき深刻に考えたことがある。私はふるさとという言葉のもつ内容の重さとその実体感を幼ないときには、どうしても把むことができなかった。生れた土地がそうであると学校の先生はいうが、小さい心にも、大阪が故郷だとはどうしても感じられなかった。といって、故郷の他の表象が頭の中にあるわけでもなく、ただ青い海と空があり、小川が流れている。そんなところに自分の故郷が白い雲のようにすわっているのではないか……」

小説『鴉の死』『万徳幽霊奇譚』などで知られる金石範は一九二五(大正一四)年、この町で生まれた。その意味では、この欄の条件である浪速を往き過ぎる人ではない。引いた文中にあるように、生まれた土地がふるさとということになれば、朝鮮人であろうと日本人でなかろうと、その地がふるさと(日本人でなくとも大阪人ということ)になろう。金石範自身、「もともと私は大阪にいたのであり、大阪で生れた私は大阪・生野の猪飼野で大きくなったのである。そういうわけで、猪飼野は私の第二の故郷であると人にいわれれば、それを私は否定できない」といっている。

このような猪飼野。金石範の文脈から、この日本最大の朝鮮人の集落地を概括するなら、つぎのように説明されるはずである。

一九二三(大正一二)年、済州島と大阪のあいだに直通航路が開通されたことが、済州島出身者を多く大阪に移住させるきっかけとなった。日本の植民地下、土地を奪われ仕事を奪われた人びとは、日本本土の下層の労働力として移住を余儀なくされ、その一部は、大阪生野区の平野運河開さく工事に従事、やがて家族とともにこのあたり一帯に定住することになった。当時、このあたりは都市の外郭部であり、市内で家を借りることのできない朝鮮人たちが、かろうじて居を定めることのできた地区だったわけである。一九二八(昭和三)年頃、大阪府にいた四万五千人の朝鮮人のうち一万人がこの界隈に住んだ。それが昭和の一九六〇年代に入ると、在日朝鮮人の約四分の一近くを占める一三万が大阪に住み、その大半が東大阪方面、おもに生野区に生活の基盤を築きあげるようになったといわれる。

そこで金石範はときたま大阪に行き、とくに猪飼野の昔から朝鮮(ジオソン)市場といわれた御幸(みゆき)通り商店街に入ると、理由もなくほっとすると書きとめている。そこはとおい海の海辺であり、素足を浸して歩き、そして潮騒とともに向かってくる原初の臭いをかぎ、自分の体臭がそれにかき消されるのを感じるところだという。そう感じるのは、そこでは朝鮮人の生活の原形が、何十年のあいだ、少しも損われずに守られてきたからである。そして、つぎのようにことばを継ぐ。

「祖国は亡び、支配する国日本の中で、「皇民化」政策の網をすっぽりかぶされながら、朝鮮市場通りの店先にすわりつづけた物売りの老婆のようにじっと耐えながら、異国の中での朝鮮人の生活の基本は、厳然として守られてきたのである。「言語」や「姓」を奪われた彼女たちは、ふるさとの土着の言葉をしゃべり、その血について語った。習慣、風俗、それにまつわる生活必需品の中には、前時代的な、たとえば日本の法華にあたる祭祀(ジェサ)用の祭器にいたるまで封建的なものも含まれていたが、しかしそれ自体、民族的な伝統を主張するものとして現れ、それらは決定的に「同化」への不融合要素となったのである」

「この核のようなもの、あるいはもっと深く原初的なともいうべきものが破壊されないかぎり、そこにいわゆる民族的コンプレックスなるものは発生しない。だいたいあの植民地時代においても、在日朝鮮人でいうならば、たとえば私の母の年代の女たちほど、コンプレックスと縁のない存在はなかっただろう」

その通りだと思う。私自身はここで柳田国男のいう常民ヽ ヽを思わないわけにはいかない。いく千年の歴史過程を、親から子へ、代々その生活術を丹念に申し送りつつ、けんめいに生き続けてきた細民のことである。そのうえでこのエッセイをはじめて読んだとき、日本の朝鮮統治の時代、このような朝鮮人の生活社会を実現しえた大阪が、おかげでほんの少しほっとしたものにみえたのもほんとうであった。金石範は戦時中、日本の官憲が朝鮮市場の強制廃止を考えたことがあるのかどうか知らないが、といっているが、深いところでこの町を支えたのは、日本の側からみるかぎり、ここで語られる物売りの老婆と同じ日本人たちにちがいなかったと思えたからである。

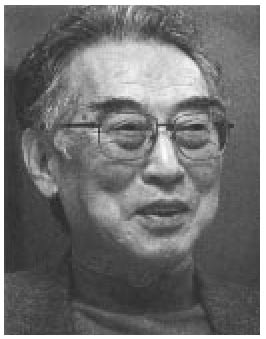

金石範(キム・ソクポム)

金石範(キム・ソクポム)

1925年大阪市生まれ。14歳の時、半年余りを済州島で過ごし、民族的自覚を持つ。1948年に起こった「済州島四・三事件」をテーマにした『鴉の死』で作家活動に入り、全七巻の長編『火山島』で、大佛次郎賞と毎日芸術賞を受賞。主な著書に『満月』、評論集『転向と親日派』、金時鐘との対談集『なぜ書きつづけてきたかなぜ沈黙してきたか』など。