が公会堂を守った

景観保全を訴えた「中之島をまもる会」

「中之島まつり」代表世話人 森一貫

去る一九七一年六月、大阪市は中之島東部地区の再開発構想を打ち出した。日銀を超高層にし、市役所、図書館、公会堂を撤去し、そこに三メートルの人工地盤をつくり、その上に二五階の市庁舎、五階建ての議事堂、六階建ての公会堂を建てるという構想である。

それ以前から中之島東部地区の歴史的建造物群の保全を訴えていた日本建築学会近畿支部は同年一〇月、市に対し保存要望書を提出した。これを契機に諸団体が相次いで保全問題を提起、七二年一〇月「中之島をまもる会」設立に至る。

ここから保存運動は市民運動として大きく発展し、府立図書館(七四年重要文化財指定)の保存、日銀の外観保存(七四年一二月)に続き、八八年、大阪市はついに公会堂の永久保存へと、構想を大幅に修正していくことになる。

―保存運動に関わったきっかけは?

住吉高校時代の親友・同級の高田昇がやろうといったからです。高田は当時、新建築家技術者集団(略称・新建)の若手のリーダーの一人で七二年設立の「中之島をまもる会」の事務局長をしていました。私が帝塚山短大の講師になった頃でした。

最初は軽いお付き合い。「まもる会」で、まつりをやろうという意見が出された。私は保存運動には意義はあるが、まつりをやっても仕方ないと思っていました。しかし、とにかくやろうということで記念すべき第一回「中之島まつり」は七三年五月五日。ABC(朝日放送)が取り上げてくれたこともあって二〇〇団体三万人の参加で大成功しました。私は古道具店の店主をしました。

夏の盆踊りは、雨で大失敗。秋は文化祭「中之島くるくるフェスティバル」、関西芸術座や人形劇団クラルテが参加してくれて格好がつきました。はじめは手探りの状態で、そのうち高校や大学で文化祭を味わった連中が加わり、文化祭のノリの市民まつりということで知恵を出してやってきました。

その間、活動の主体は建築屋中心でした。構造的にもつかどうか、保存の方法はいくらでもあるということをシンポを開き、専門家に意見を陳述してもらったりしました。またモップやブラシをぶら下げて大阪市に押しかけ、市庁舎の外壁を清掃する「市役所クリーン作戦」を始め「まもる会」として何度も市役所に陳情しました。

―第四回まつりから実行委員長に。

三回目までは保存運動の意識が高揚していましたが、「まつりと保存は関係ないで」と言う声が出てくるようになり「何のためにまつりをやるのか」の大議論になりました。またその頃、日銀(外観)と府立図書館が残ることになり、攻撃の対象が大阪市だけになり「まもる会」も先鋭化し運動にも変化が起こって来ました。第四回が転機でした。そこで「まとめるのは、教授の肩書きを持つお前しかない。毎日学校へ行っている訳でもないからやれ」と委員長になりました。その後、一七回まで委員長を続けました。

第四回のテーマは「川よ! うたえ!」。街づくりにふさわしいテーマが出てきました。川にはさまれている中之島の空間を保存しようというわけです。マスコミ受けを狙って、土佐堀川にいかだを浮かべた。といっても発砲スチロールで″川よ! うたえ!″の文字をかたどっただけのものですが。第四回は大成功でした。手作りの扮装で、心斎橋から中之島まで御堂筋をパレードしたり、砂利舟を借り「くらわんか船」のパロディー「わらわんか船」に仕立て、その上で漫才や落語を上演したり、接岸して水上ステージに使ったりしました。水上歩行器の実演もしました。

―市庁舎は建替え、公会堂は保存と運命が分かれた。市庁舎の建替えは仕方なかったのですか。

ますます運動が先鋭化する中で、この地域の景観と環境の調和を図るべきという開発調査委員会の中間報告(七四年三月)もあり、保存への世論が盛り上がっていきました。「絶対市役所だけは」のメンツが市役所の官僚、建築局の局長や部長クラスにあったと思います。市民感情では「市役所つぶす大島はけしからん」ということですが、中之島東部再開発の構想は大島市長の前の中馬市長時代からありました。最終的に市庁舎については、答申により「現地建替えやむなし」となりました。

「まもる会」まつりは市民のまつり、文化の市民運動の位置付けが濃くなってきたこともあり、市・府教育委員会の後援名義をもらいました。

―市役所の幹部と手をうったのではないですか?

―市役所の幹部と手をうったのではないですか?

全然ありません。まつりに市教育委員会の後援をもらうについては二〇日間ほど通い詰め、名義使用を認めさせたくらいですから。

また、まつりで中之島公園や公会堂を使いますが、使用料は全部払っています。市からは一銭の援助も受けていません。

―市庁舎の建替え工事は七九年四月から八五年一二月まで。当初計画された高層ビルから大幅に変更させることが出来ましたね。

高さ制限、周囲に調和する外観デザインにと譲歩させました。市庁舎問題が一段落したこともあり、「中之島ばっかり見ててもあかん、大阪全体をしっかり見ていかんと」との思いから七九年一一月「大阪都市環境会議・大阪をあんじょうする会」(代表・宮本憲一、小山仁示さんら)が発展的に生まれました。環境会議もまつりの実行委員会の一員になりました。

―その頃には、もう公会堂を守らなくても、大阪市はつぶすつもりはなかったのでしょうか?

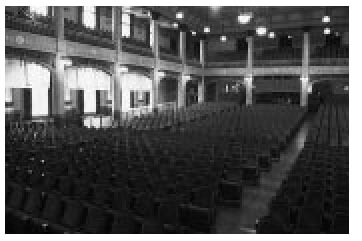

図書館が残ることになり、公会堂をつぶしにくくなってはいましたが、まだ、あったと思います。市庁舎の建替えに伴って、中之島プロムナードが出来ました。市は「道路ではなくなったからイベントするな」とまつりを妨害してきました。「道路でなくなるまえから使っていた。許可しなくてもゲリラ的にもやることは絶対やる」と大喧嘩し、しぶしぶ認めさせ、プロムナードにも店を出しまつりを成功させてきました。まつりは公会堂を使うことでも保存の運動を支えようと、大いに活用しました。西岡たかし、高石友也のコンサート、広沢瓢右衛門とあのねのねのジョイントコンサートや結婚式。でも大ホールはなかなかいっぱいに出来ませんでした。まつりのときは全館借りきり、トイレ施設を使いました。

―朝日新聞の「赤レンガ基金」については?

朝日新聞は保存運動には関わっておらず、公会堂の保存が決まってから「赤レンガ基金」を始めました。事情をよく知らない市民の中には、朝日が公会堂を守ったと思っている人もいます。「赤レンガ基金」を否定はしませんが、いいとこ取りしているとの印象です。

―八八年、公会堂の保存が決まった段階でまつりをやめようとは思いませんでしたか?

全然ありません。まつりはまちづくりです。まつりの事務所は三六五日二四時間いつも開いています。誰が来ても良いのです。現代の若者はここで鍛えられて大人になります。まつりに参加した人は、どこで住もうと一人前の市民になっていくと思っています。逆に市民が育たなければまちづくりは出来ません。その意味でまつりはこれからも続きます。

中之島まつりは、千里生協まつり、岸和田、八尾の市民まつり、東大阪の親子まつりなどを生み出す力になりました。函館や長崎の保存運動にも影響を与えました。

―まつりは五月の連休三日間。毎年五〇万人が参加する市民まつりとして、すっかり定着しました。

昨年で三一回、手づくりの市民のまつりだからこそ続いたと思います。市民の目を中之島の歴史的建造物と都市環境に向けさせようと始めたまつり、長い目で見ればまちづくりの運動だったと思います。

私は、まつりを始めとする保存やまちづくりの市民運動が公会堂をまもったと自負しています。中之島をまもったまつりに関わり続けてきたことを誇りに思っています。