M6GTは、4台作られたと記憶が残っている。1台はブルース・マクラーレンのパーソナルロードカーとして、1台はイギリスのディビッド・プロフェットに売られてレースに使われ、後にM6Bタイプのオープン・ボディに改造されたという。1台はアメリカに船積みされ、1台はトロージャンに展示されていたという。M6GTに関しては、ゴードン・コバックが担当していた。彼は、ブルースのパーソナルカーを仕上げながら路上テストドライブをしてブルースと一緒にエンジニアリングに関して話し合っていたという。

M6GTは、ル・マン制覇という夢も持たされていたのだ。66年にフォードGTMKII

をドライブしてル・マンに優勝したブルースは、今度は自分の名前の付いたマシンでル・マンへの挑戦を考えたのだ。その夢は、ブルースの死後25年たった1995年、ゴードン・マーレイが設計したマクラーレンF1がル・マン初参戦で優勝という快挙を成し遂げて結実する事になった。

M6BやM12のシャシーにはM6GTのボディを載せる事が可能である。スペシャルモールティング社が製作したオリジナルのモールドは保存されており、今でも新品のM6GTのボディパネルを作ることが出来る。実はトニーも1セットのM6GT用ボディパネルを他のM8用のパネルと一緒にコンテナ詰めにして取り寄せているのだ。M6GTのレプリカは、どこかで適当なシャシーをでっち上げて作られている。しかし、ここなら設計図を元にオリジナルと同じモノコックタブを作ることも可能だから、リプロダクションとも言えるM6GTでもM6Bでも作り出すことも可能である。

--------------------------少し主宰者より余談を語らせてください

----------------------------

ここで1969年のル・マン24時間レースのエントリーに注目してもらいたい。

なんとグループ4(5000ccスポーツカー)クラスに“マクラーレン”が1台エントリーしていたのだ。

エントラントは、“John Woolfe Racing McLaren

- Chevrolet John Wolfe Racing Sports 5000”。

ドライバーは、最終的に“ブルース・マクラーレン/ジョン・ウルフ”のコンビでエントリーされた。

しかし、上記で述べたとおり、ホモロゲーションが取れなかったことが原因だと思われるが、遂に決勝レースに“マクラーレンM6GT”の勇姿を見ることは出来ず、幻のエントリーとなってしまった。余談だが、ブルース・マクラーレンとコンビを組む予定だった“ジョン・ウルフ”は、同年のル・マンにこれまたホモロゲーションを取得したばかりのポルシェ917でエントリーし、ル・マン出場を果たしている。しかし、なんという不運だろうか、ル・マン式スタートと共に917を走らせていたジョン・ウルフは、1周目の終わり近くのホワイトハウスあたりでクラッシュ炎上、懸命の救助の甲斐なく37歳の生涯を閉じたのだった。なんとも不運極まりないジョン・ウルフである。

もしもということが許されるならば、マクラーレンM6GTがホモロゲーション取得に成功していたならば・・・とつい考えてしまう。

さらに余談だが、この燃えてしまった917とジョン・ウルフはその年の'69日本グランプリにあのTETSU

IKUZAWAと組んでエントリーするはずだったという。もちろん、ジョー・シファートが乗った917とは別個の話でだ。その結果、TETSUは日本グランプリ欠場となってしまった。

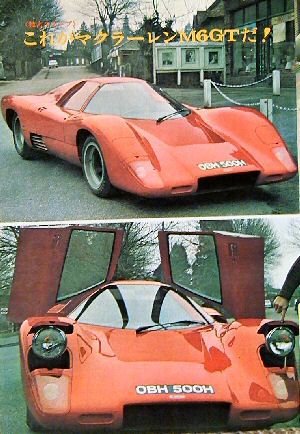

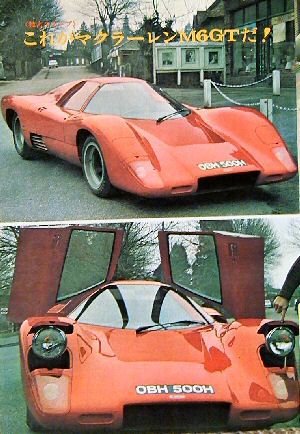

下記左の写真は、三栄書房発行1970年6月号「AUTO

SPORT」誌に掲載されたM6GTである。

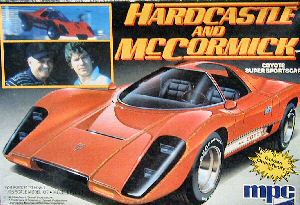

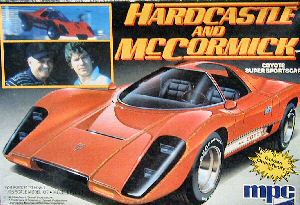

また、右の写真は、謎の「コヨーテ・スーパースポーツカー

COYOTE SUPER SPORTCAR 」である。このコヨーテは1983年から日本でも放送されていた人気TV映画「探偵ハード&マック

HARDCASTLE & McCORMICK」に登場していたスポーツカーである。

しかし、よく見て頂きたい。まさに、これは“M6GT”にそっくりではないだろうか!

これこそ上記で述べていたM6GTのレプリカモデルではないだろうか?

TOP : McLaren M6GT ( Left side )

and COYOTE SUPER SPORTCAR ( Right side ).

Maybe COYOTE is a reprica of M6GT

?!

|