(C) Photograph by Bon Makino. |

| 鮒子田 寛氏と共に過ごした2日間

Report by Yoshiyuki

Tamura.

日本の名レース100選ー66.鈴鹿500キロが先日出版された。

このレースで総合4位、Tー1クラス優勝の鮒子田 寛氏に当時の話を聞くことが、今日、5月14日の最初の取材となった。 鮒子田 寛とホンダS600

「当時の日本のモータースポーツは始まったばかりで、各メーカーも手探りの状態だった。そんな中、車を買う為にアルバイトをしたんだ。プライベートで上位に入れるのはS600しかなかったし。

鈴鹿500キロの思い出 「予選は8番手、上はワークス勢と排気量の大きい車ばかりで、ル・マン式スタートで前に出る事しか頭になかった。1周目のグランドスタンドは4位で通過したけど、その後は1600cc-2000ccの車に抜かれ順位を落とした。

「このレースの半年後にトヨタワークスチームに入ったけど、結果的にこの鈴鹿500キロのレースがステップになったね ! まあ、このレースの前にもS600で優勝は何度もしてるけどね !」 当時、自動車メーカーのワークスチームに入ることはすべてのレーサーの夢だった。そんな夢の世界を鮒子田 寛は手に入れることが出来た。まさにその時歴史は動いたのである。鮒子田 寛 若干19歳の時であった! こうしてトヨタワークスチーム入りした鮒子田 寛を待っていた初仕事は、あの有名な谷田部で行われたトヨタ2000GTのタイムトライアル。その後の鮒子田 寛の活躍はここで説明するまでもない。詳しくは、くるま村のHP「鮒子田 寛レーシングヒストリー」をご覧頂きたい。

|

| そして、2007年春・・・。

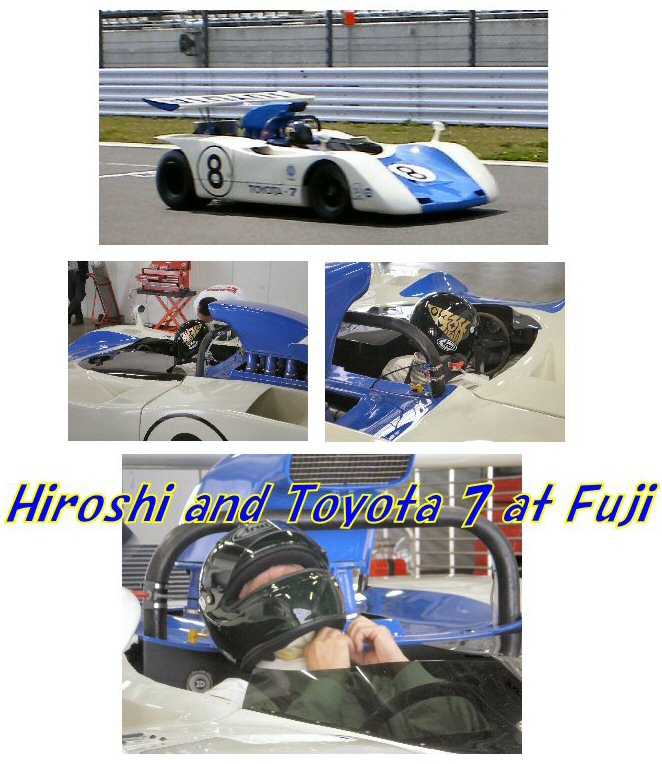

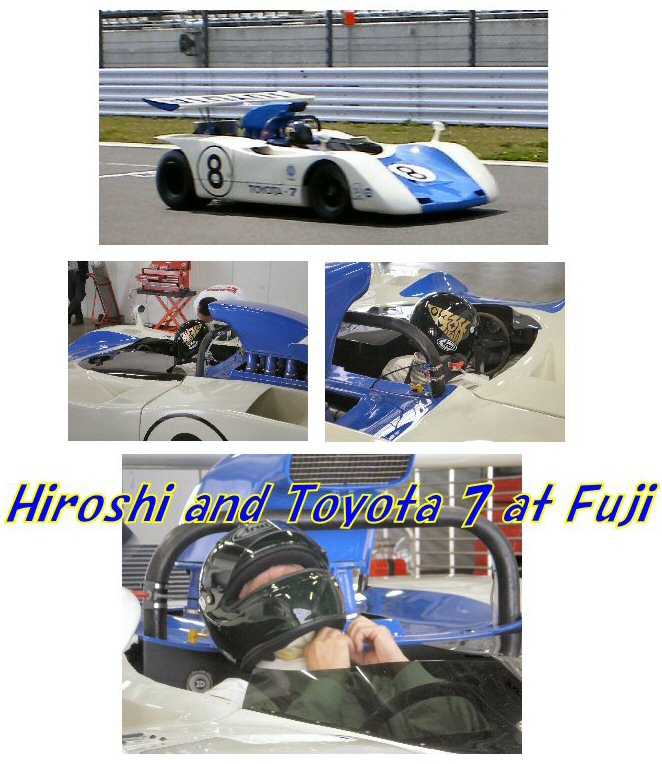

レストアが完了した69年日本CANーAM優勝車ートヨタ7のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード(イギリスで毎年6月に行われている世界最大級のヒストリックカーイベント)出場の為のテストが始まる。

4月26日 第1回目走行テスト(富士スピードウェイ) 38年ぶりに乗った感触 「38年前の日本CANーAMのレースで僕はマクラーレン・トヨタに乗っていたんだ(予選2位ー決勝リタイヤ)。

レストア後の初テスト 鮒子田 寛のインプレッション 「高速コーナーでリアが安定しないんだよ。2回目までにはサスのセッティングをしないとね。しかし、エンジンは38年前のものとはとても思えないぐらい良く回っていたね」

ここで第1回目の走行テストは終了。なんと短い1時間だっただろうか・・・。

|

(C) Photograph by Bon Makino. |

| 5月14日 第2回走行テスト(富士スピードウェイ)

前回のテスト後、トヨタ7の車高を下げ、新品のスリックタイヤの皮むきを行い今日に備えた。 そのトヨタ7でサーキットを数周走行後、サスペンションを固めにセットアップすることを鮒子田氏は示唆、チームと相談の結果実行する。 その様子を見ていて私は鮒子田氏に「調子が良くなったのでは?」と問いかけると・・・。 「エンジンは素晴らしいね。良く回ってる!コーナーもだいぶ良くなったし。まあ、この車でレースをする訳では無いので、この位のセットアップで良いでしょう。」 そしてテストを締めくくるロングラン走行が開始される。同じグッドウッド出場の97年型カストロールスープラも同時にピットを後にする。ドライバーは鈴木利男氏だ。 流石である。二人の名ドライバーはコースを縦横無尽に走りながら随所に見せ場を我々に見せてくれる。

鮒子田さんお疲れ様でした! 「いやぁ〜よく走ったね!3-4周と聞いていたんだが、なかなかチェッカーが出ないんだから(笑)。7-8周走ったんじない? 今日のテストは全部で17周も走ったからね。これでグッドウッドのセットはOKだ!」

|

(C) Photographs by Yoshiyuki Tamura. |

| あとがき

今回も鮒子田氏のご好意により、素晴らしい経験をさせて頂いた。

未だに残るこの時の想いは何なのだろうか?トヨタ7、そして、鮒子田 寛氏への憧れなのだろうか。

38年前から、テレビや雑誌等で憧れ続けていた鮒子田選手。 そして、今、その憧れの鮒子田選手とお昼をご馳走になりながら一緒にいる自分…。

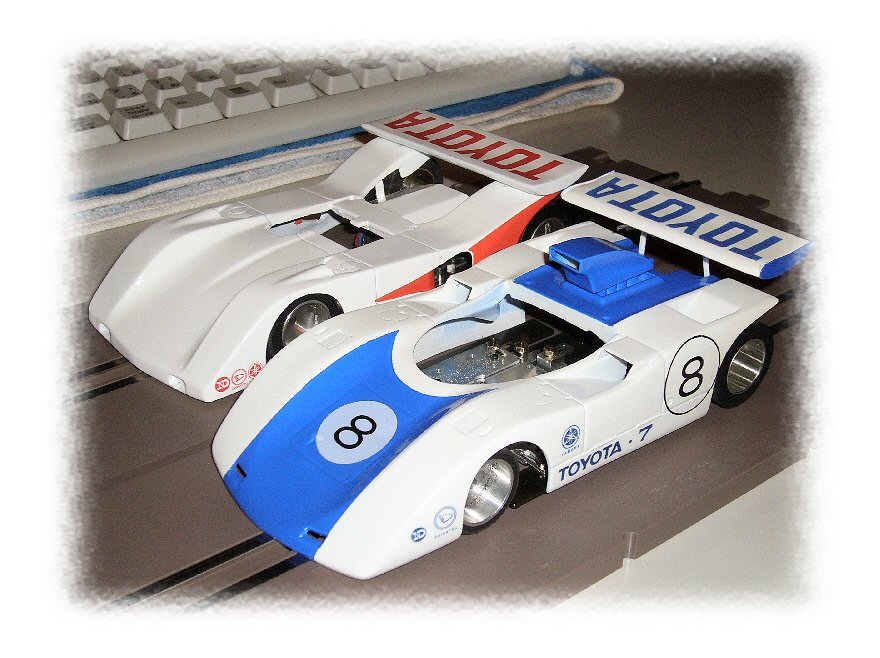

現在、この8号車をスロットカーで製作中、間もなく完成する。そして、マクラーレン・トヨタも数ヶ月後に完成予定。 出来上がったらサーキットに走らせに行こうと思う。益々、このレースに対する想いが深まるばかりだ。 レースに興味を持った時からトヨタファンで、ドライバーと言えば鮒子田 寛選手。何事も思い続ければ出来るのだ!この想いは今も、そして今後も、変わる事はない。

|

GO

TO NEXT PAGE

次のページへ続く

(C) Photographs, textreport by Yoshiyuki Tamura.

(C) Photographs by Bon Makino.

Special thanks Hiroshi Fushida.