(C) Photographs by Hiromitsu Iwata. |

|

私と同じ世代、すなわち50歳前後の方々においては、小学生、中学生時代を1960年代で過ごされたと思います。 そして、間違いなく今までにない興奮を味わったはずです。 「3LDK」、「3C(クーラー、カラーテレビ、カー)」、「巨人、大鵬、目玉焼き」、「エイトマン、鉄腕アトム、鉄人28号」、「エレキブームとベンチャーズ」、そして、「モデルカー・レーシング ブーム」などなど・・・。 そんな時代に脚光を浴びたもう1つのことがありました。それは「日本グランプリ」でした。 今回、私と同年代で、日本モータースポーツをこよなく愛するエンスージアスト、岩田浩満氏に、当時ご自分で撮られた貴重な写真と共に、60年代の日本グランプリに対する思い入れを書いて頂くことになりました。そして、僭越ながら私もその中で少しコメントさせて頂きながら2人で当時の興奮を思い出していきたいと思います。

|

|

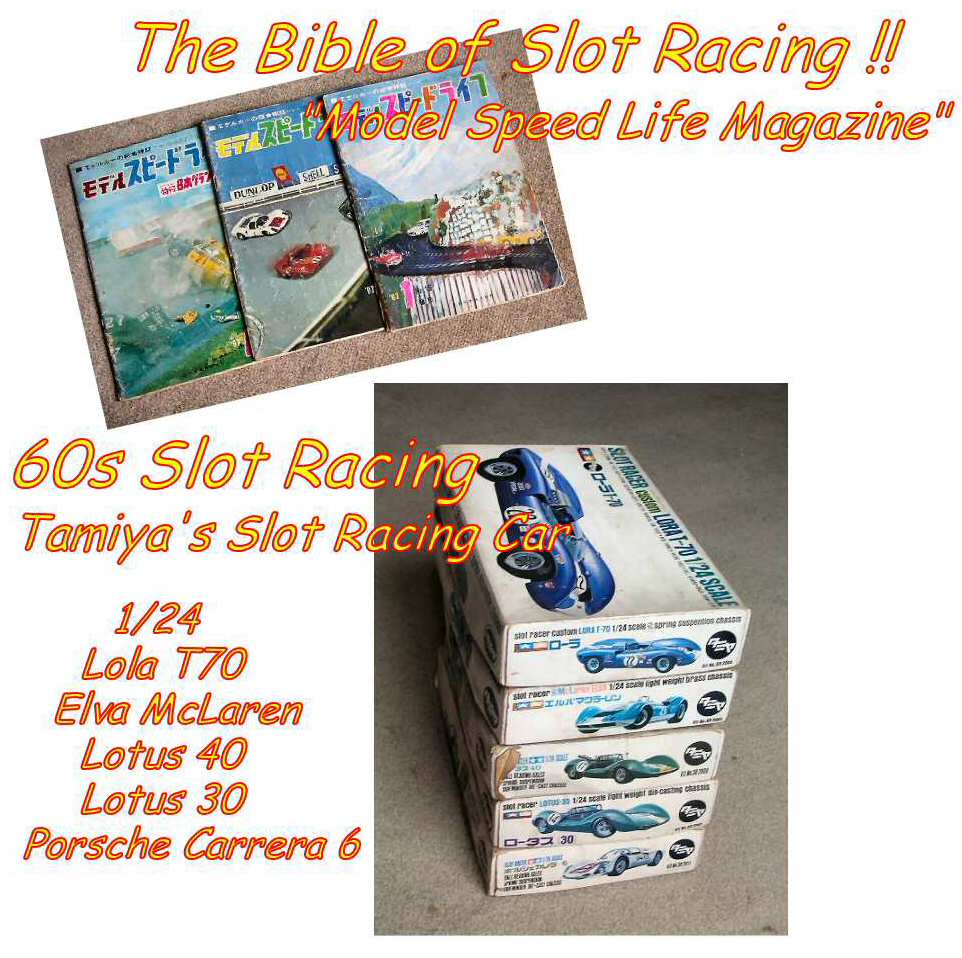

HIROMITSU IWATAの自伝的モータースポーツ史 1.スロットレーシングカー

|

(C) Photographs by Hiromitsu Iwata. |

|

主宰者 : 私と岩田氏の幼年期の行動はほとんど同じだったんではと想像します。それにしても上の田宮模型製スロットカーは憧れでしたね!もちろんCOX製のスロットカーという高嶺の花はありましたが・・・・。そして、モデル・スピードライフは当時のスロット少年たちのバイブルでしたね! 私は1965年にオヤジの友人から誕生日プレゼントということでニチモ製“マンタレィ”をもらったのが、初めて手にしたスロットカーでした。 そのマンタレィを作って、友人宅にあるニチモ製ホームサーキット最初にレースをしたのが1966年5月3日だったんです。 そして、第3回日本グランプリを偶然見たわけです。 |

| 2.第3回日本グランプリ

初めてレースをテレビを見たのは1966年の第3回の日本グランプリです。サポートレースのGTカーレースの中継もありました。 ワークスのフェアレディに対してプライベートのポルシェ911が善戦する様子をみてポルシェの名前が子供心に強く残りました。 そしてメインレースです。なんといってもポルシェ・カレラ6の流麗な姿にすっかり心を奪われてしまいました。 予選日は雨が降ったために滝進太郎が駆るポルシェカレラ6は後方グリッドに位置し,ポールポジションは2000ccエンジンを搭載したフェアレディでした。 レースは砂子義一のプリンスR380が先行し滝は3位から追い上げるという展開となりました。 最新の2リッタースポーツカーのカレラ6はすぐにトップに立つであろうと思っていましたらその前をプリンスR380が押さえてポルシェは前にでることができずに砂子がどんどんとその差を広げていきました。 このプリンスR380を駆っていたのが生沢徹でした。その後,滝は生沢を抜き,あっという間に砂子に追いつきついにトップに立ちました。 しかし,燃料補給の時間がかかり滝のポルシェは大きく遅れてしまい,再追いあげを開始したと思ったらテレビ画面に映ったのはノーズをつぶした姿が映りました。 どこかでコースアウト接触してしまったようです。 ポルシェカレラ6がリタイアしてレースに対する興味は半減してしまいましたが生沢徹が止まってしまったマシンをピットまで押してきた姿が強く印象に残りました。 |

|

主宰者 : 上の岩田氏のコメントの中で「初めてレースをテレビを見たのは1966年の第3回の日本グランプリです。サポートレースのGTカーレースの中継もありました。ワークスのフェアレディに対してプライベートのポルシェ911が善戦する様子をみてポルシェの名前が子供心に強く残りました。」 というところがありましたが、まさに私の記憶が正しかった事を証明して頂いた内容であります。この頃はサポートレースも中継するという長時間放送をしていたことになりますね。それにしてもお互い初めて見たレースが第3回日本グランプリだったとは!! |

| 3.Car グラフィックとの出会い

日本GPの暫く後,本屋で Car グラフィック誌を見つけました。1966年の8月号で日本GPの記事は載っていませんでしたが,レギュレーションが変更となったF1GPの第一線モナコGPの特集でした。 日本から山口京一さんが取材にモナコにいき詳細な記事でまるで現地に行ったかのようなつもりになってしまいました。Car グラフィック誌は350円もしてとても買うことができずにあきらめて家に帰りました。 それでもあきらめきれずに親にお願いして買ってもらうことができました。この号はモナコGPの他にニュルブルクリンク1000kmやIndy500の記事もありあたかもモータースポーツ特集号のようでした。 ただその後,家が引っ越してしまい近所には本屋もなく Car グラフィックを見ることができなくなりました。それも火のついたレース熱は冷めることなく熱海市の中心部や沼津の本屋に行って買うようになりました。 オートスポーツ誌も少し遅れて購入し始め,両誌とも現在でも読んでいます。 |

|

主宰者 : スロットカーやベンチャーズに夢中になっていた私が、実車のレースに興味を持ち始めたきっかけは、当時毎月購入していた少年月刊誌「少年」の綴じ込み特集の「1966年ル・マン24時間レース」を見たときだったと記憶しています。 それまで岩田氏の言っている通り、くるま専門誌やモータースポーツ誌は、子供にはまだまだ高くて買えない大人の世界の雑誌でした。なにせラーメンが50〜60円、少年マガジンが80円ぐらいの時代ですから・・・。 実際にそれらの雑誌を買い始めたのは、1967年1月号(実際には1966年12月発売)のオートスポーツ誌が最初でした。250円でしたね! ジョン・サーティーズがホンダF1で鈴鹿初テスト・・・なんて感じの表紙でした。そして、当時人気の出始めたCAN-AMシリーズが特集されており、あのハイウイング(当時はフリッパーと呼んでいた)のチャパラル2E(オートスポーツ派はどうしてもシャパラルと呼ぶことが出来ずにチャパラルとつい言ってしまう)と1966年シリーズチャンピオンとなったジョン・サーティーズのローラT70を比較する内容でした。 この号以来、私は実車のレースに憧れを持ち始めたと言っていいでしょう。 |

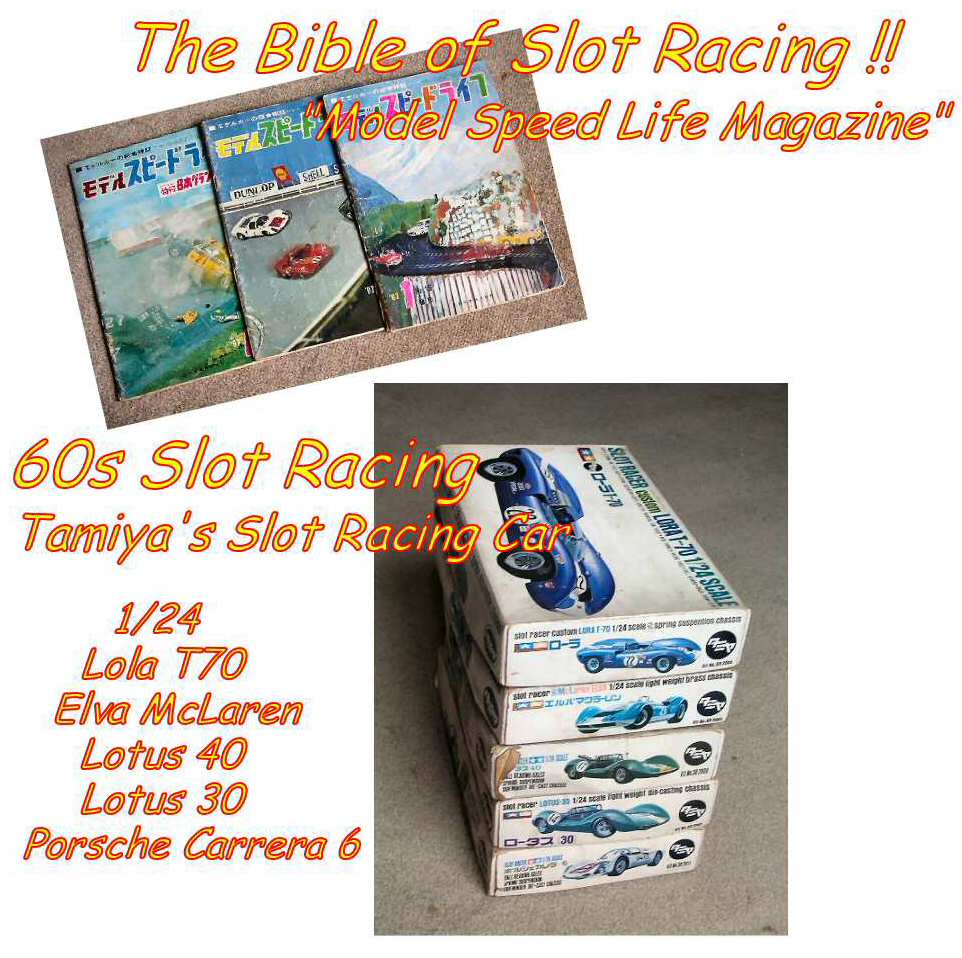

4.第4回日本GP(初めてのレース観戦)

熱海に引っ越し,スロットレーシングができなくなり本屋にも遠くなりましたが富士スピードウェイには近くなりました。年に一回の大レースである日本GPが近くなると、レースに向けての各チーム準備状況のレポートが頻繁に雑誌に掲載されます。 第3回日本GPの後,プリンスは日産に吸収合併されニッサンR380-IIが発表されました。ポルシェ904に似たボディスタイルから近代化され、より速くなったように思えました。 さらに、ニッサンのドライバーも乗るということで、より強力なチームになったという報道もありました。さらにダイハツもミッドシップのP5を発表、前年以上に日本グランプリは盛り上がりそうな気配でした。 そこで意を決して日本GPを見に行きました。熱海から東海道線を下り沼津まで行きそこから御殿場線で御殿場まで行くと富士スピードウェイ行きバスがでていました。御殿場線ではまだ蒸気機関車が走っていました。バスはサブゲートに着き、そこから歩いていくとマシンの走行音が聞こえてきてレース場に来たということを実感しました。 来る途中で、スポーツ新聞を買って読むと、グランプリには9台しか出走しないということでがっかりしました。ダイハツP5は基準タイムに達せず予選落ち,ヒノサムライプロトは最低地上高が満足せずに失格ということでマネージャーをしていた三船敏郎が怒っている記事がありました。 ただ、ローラT70が出走するというのは知らなかったので、これはうれしい驚きでした。田宮のスロットレーシングカーでLola T-70をもっていたのでその本物が走るという楽しみが増えました。 レースの展開は最近発売された『日本の名レース100選』に詳しく載っていますのでそちらをご覧ください。たった9台/3車種の参加でしたがおもしろいレースでした。生沢徹/高橋国光,生沢/酒井正のデッドヒートに熱狂しました。 ヨーロッパで一人武者修行をしながら、大ニッサンワークスに、プライベートで挑戦する生沢徹を応援する人たちが多く、生沢がトップで目の前を通過すると歓声があがりました。 GPはストレートの後半,ショートコースの近くで見ましたが、はじめてのレース観戦でそのスピードには興奮しました。 GPレースを見た後は別の場所で見ようと思い,コースの下をくぐるトンネルを使って移動しましたが、狭いところに大勢が殺到し、移動方向を整理する係員もなく、内部の明かりもない状態で、押し合いへし合い進まなければならず怒号が飛び交っていました。 その後も富士スピードウェイには10年くらい通いましたが、観客のための設備の改善というのはほとんどありませんでした。 このレースでは兄からカメラを借りて持っていきましたが、豆粒のような写真やぶれて全く何を撮ったのか分からないものばかりでした。 |

|

主宰者 : 第3回日本グランプリで、実車への憧れを感じた私は、ますます日本グランプリや海外のレース、特にマニファクチャラーズチャンピオンシップのレースに熱中していきました。そして迎えた第4回日本グランプリは、上の岩田氏のコメントの通りわずか9台のレースでありました。 当時中学1年生だった私は、テレビでこのイベントを観戦しました。あの熱気に満ちた富士スピードウェイに、行く事が出来た氏がとても羨ましいです! そして、生沢 徹というスターが誕生したわけです。 |

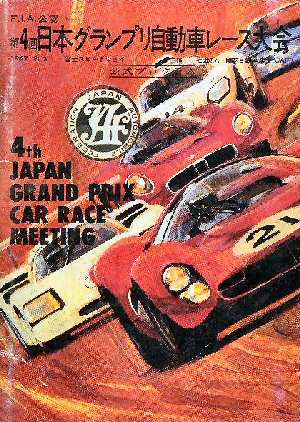

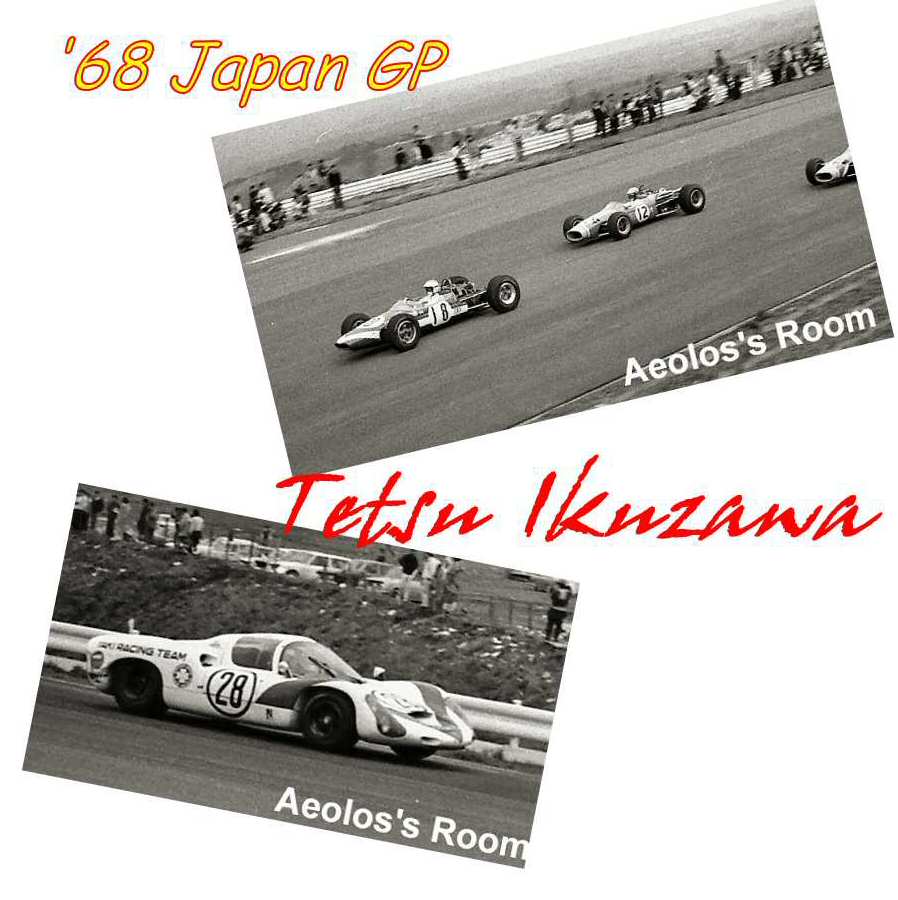

| 5.第5回日本GP

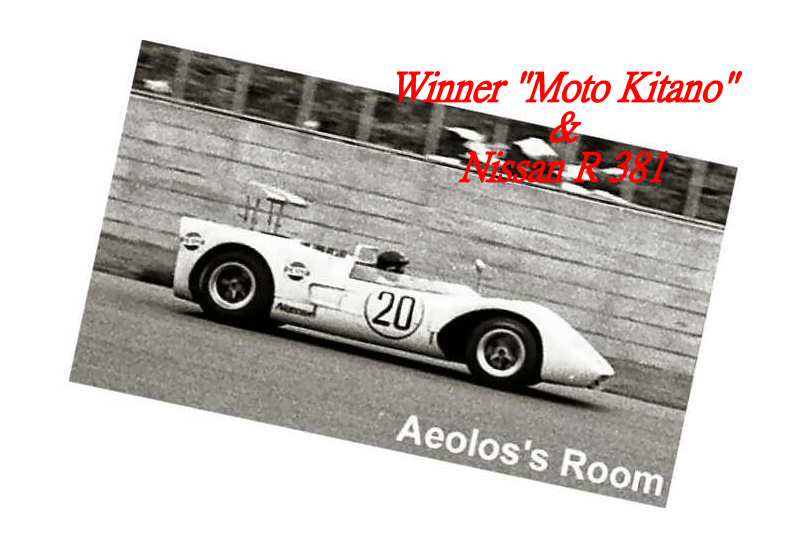

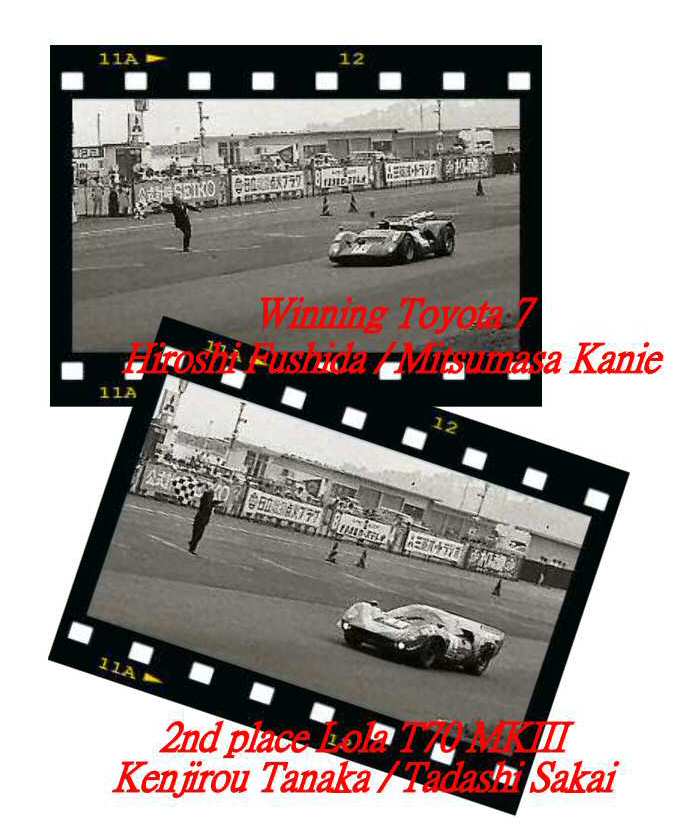

2回目のレース観戦です。友人と4人ぐらいで行きました。この年は国府津駅から御殿場線に乗りました。ところがこの御殿場線が非常に混雑していて窓硝子が割れるほどでした。 御殿場駅に着くと今度はバスを待つ列が長くできており周りの人たちに倣ってスピードウェイまで歩くこととしました。途中でゴルフ場のマイクロバスに乗せてもらうことができ何とかレースに間に合いました。 コースでも非常に混んでいてプログラムもすでに売り切れており買うことができませんでした。その代わりJAFニュースを買ったはずですがどうも無くしてしまったようで探しましたが見つかりませんでした。 GPの前にフォームラレースがありました。三菱ワークスのコルトF2Bが4台,滝レーシングから生沢徹が古いブラバムで参加していました。生沢徹のマシンは『ブラウンベアスペシャル』という名前でこれはオーナーの滝進太郎のニックネーム『茶熊』から名付けたということです。 スタートでは三菱勢が先行しますが3週目のストレートでスリップストリームを利用して生沢がトップに立ちます(写真)。そのまま生沢は独走しますが後半になるとばらついたエンジン音させるようになりついには三菱勢に抜かれてしまいました。 その後,雑誌で確認するとガス欠だったらしく燃料補給ができるかどうか確認するためにピットインした際にエンジンを切らなかったために失格となってしまいました。しかしながら非力なマシンでワークスチームをぶっちぎる生沢のうまさが当時話題になりました。 メインの日本GPは数ヶ月前から盛り上がりました。前年,参加しなかったトヨタがヤマハの協力を受けてトヨタ7を開発して早くから富士スピードウェイでテストを開始しました。Auto Sport 誌ではポルシェ910してローラT70の上陸を報じていました。 遅れてニッサンが2分割イングを搭載したニッサンR381を発表しました。始めはクローズドボディでしたが後にオープンボディに換装されました。トヨタ/ニッサン/滝(TNT)の対決と自動車雑誌以外でも特集が組まれたりしました。 レースは大排気量のニッサンR381を滝ローラの田中健二郎を追っかけるという構図でスタートしました。以外に思ったのが前評判とはことなりトヨタ勢が思ったより遅いことでした。田中健二郎のローラがリタイアした後はR381の北野元と高橋国光の2台が独走となり国光が脱落した後は単調なレースとなってしまいました。 後半になりTV放送でもあったようですが一週遅れの生沢徹のポルシェ910がトップの北野を抜いて同周回となったのをトップと勘違いして場内が沸くということがありました。 TNT以外にもダイハツP5,マクランサ,デイトナコブラ,デルRSBなどバラエティに富んだ参加車でした。この流れは翌年の1969年日本GPへと拡大して行きました。 このレース前に一眼レフカメラを入手しました。アサヒペンタックスSVに標準レンズ

55mm,F1.8 付きです。望遠レンズまでは買えませんでしたが,だんだんとカメラにもはまりこんでいく第一歩でした。

|

(C) Photographs by Hiromitsu Iwata. |

|

主宰者 : とにかく1968年の日本グランプリは桁外れでありました。何が桁外れかと言うと、それまでの日本グランプリの特集と言えば、モータースポーツ誌がほとんどだったわけでありますが、この年はちょっと違っていました。5月3日の決勝までの各チームのテスト状況や生沢 徹の帰国の様子などを事細かに大衆紙が報道し始めたからです。 ちなみに、私のオヤジが当時買っていた週刊プレイボーイや平凡パンチ、さらにアサヒ芸能などの大衆紙には、生沢 徹の日本での行動記事が載っていたり、トヨタ7やタキ・レーシングのローラの富士でのテスト状況、まだクローズドボディだったニッサンR381に、カンナムドライバーのチャーリー・ヘイズがテストしている情報などが掲載されていました。生沢 徹を中心としたレーシング・ドライバーたちが、スター扱いされ始めたのもこの年からだったと思います。 そういえば、私もカメラ小僧の時代が2回ありましたね!小学校の低学年の頃に親に初めて買ってもらったのが「フジペットEE」というカメラでした。先に発売されていた「フジペット」のモデルチェンジ版です。 このカメラは、本当に単純な構造で、専用のフイルムを入れてカメラに付いているダイヤルみたいなものでフイルムを巻き上げてシャッターを押す仕組みです。しかし、万が一巻き上げるのを忘れると惨めな結果が待っているのです。二重撮りという最悪の撮影となってしまうからです。私はこの最悪の結果を何回もしてしまった思い出があります。 その後カメラに夢中になったのは、1970年以降です。もちろん、富士グランチャンを見に行くようになった高校時代からということになります。親父が大のカメラマニア(?!)で新型が出るたびに買い換えていました。そんな親父が持っていた「アサヒペンタックスSV」を借りて見に行ったレースが、1971年富士グランチャン第3戦「富士500Kmレース」だったのです。 初めて見る実際のレース。マクラーレンM12のあのドロドロドロというエンジン音。タイヤの焼ける臭い・・・。そして、小粒ながらとても速いシェブロンとローラの2リッターマシンたち。私は夢中でシャッターを押したものでした。 しかし、200mmの望遠レンズを装着しての流し撮りは本当に苦労しました。 |

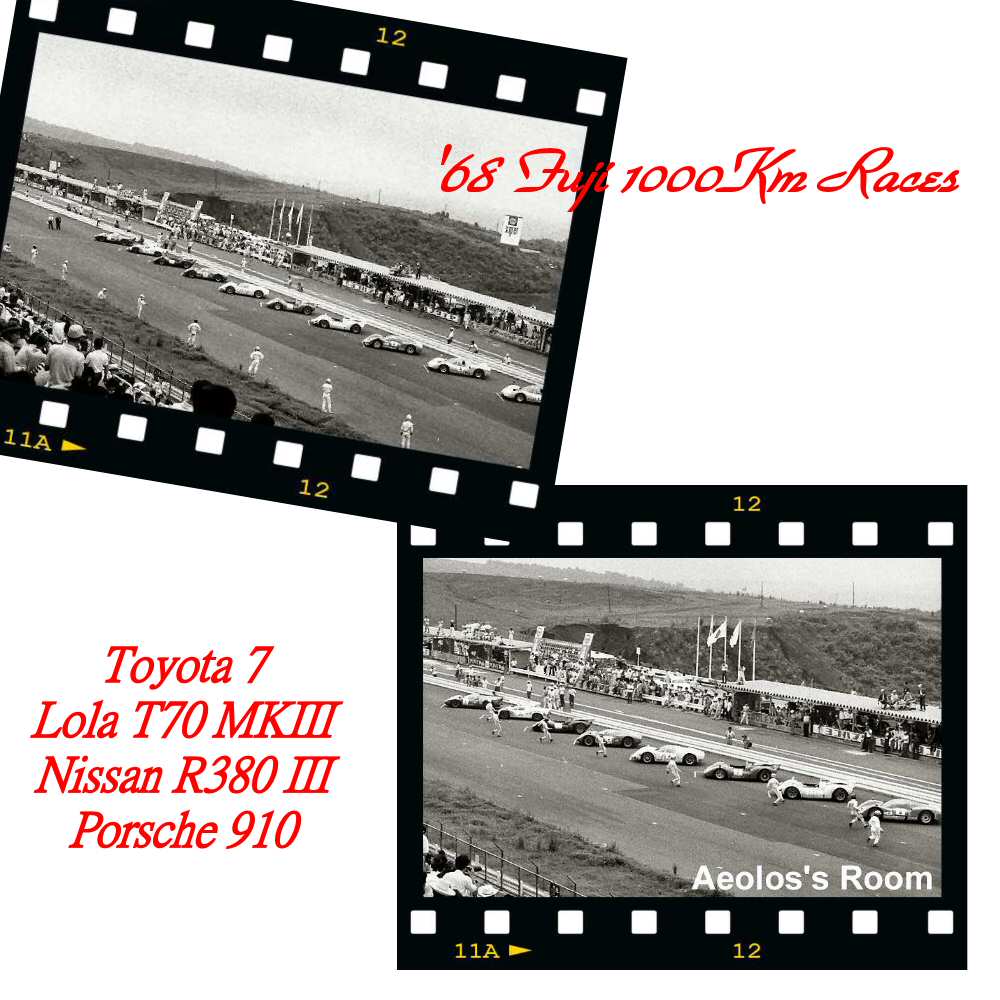

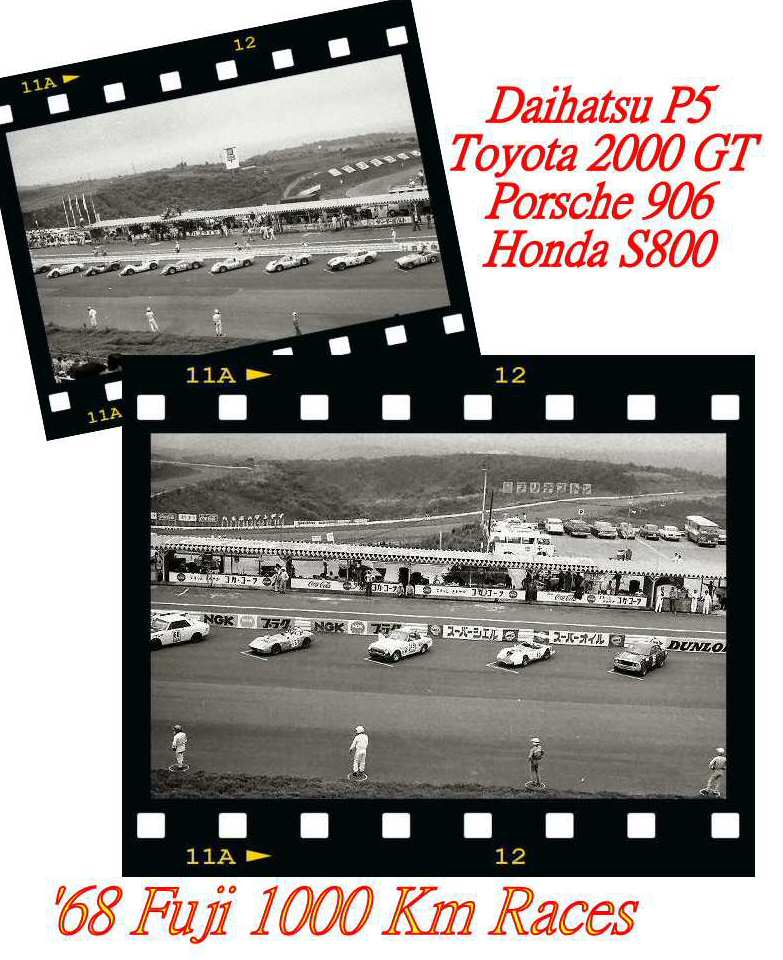

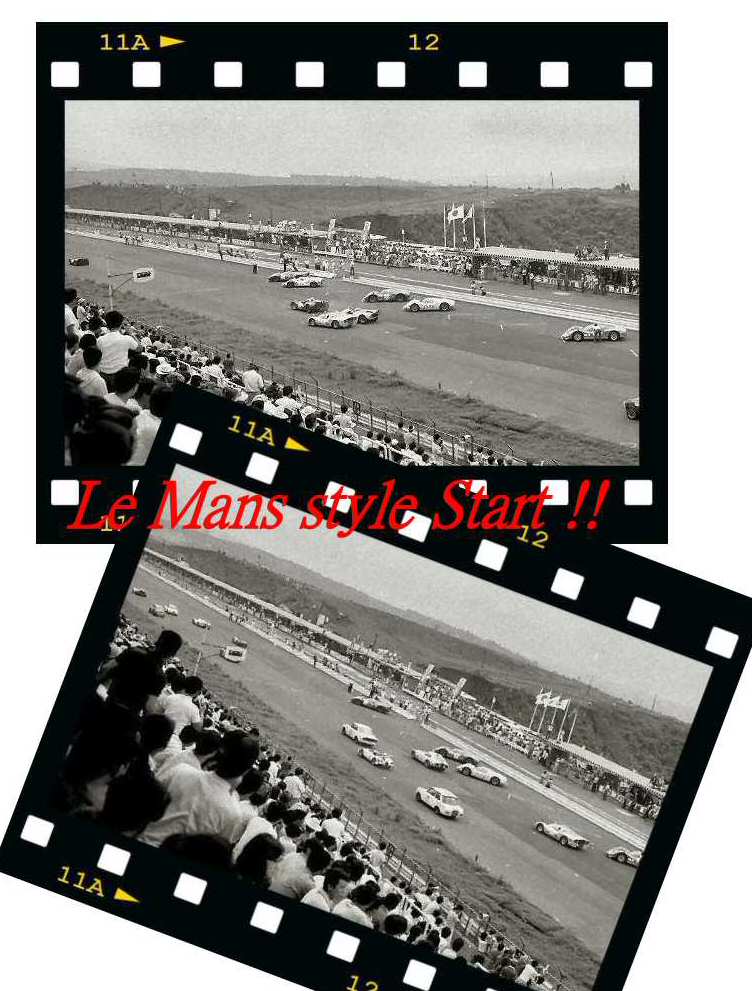

| 6.1968年富士1000kmレース

第5回日本GPの興奮を引きづり7月の終わりに開催された富士1000kmレースも見に行きました。このレースは指定席などはグランドスタンド席も入場券だけで入ることができました。長いレースなのでグランドスタンドでスタートを見てS字やヘアピンに行き,またグランドスタンドに戻ってゴールシーンを見ました。

|

(C) Photographs by Hiromitsu Iwata. |

|

主宰者 : 重ね重ね羨ましい限りであります。68〜69年の国内における大きなレースには、ニッサン、トヨタ、そしてタキレーシングを初めとする有名どころが大挙参戦する凄い年でありました。そして、富士や鈴鹿の長距離レースではトヨタが強く、日本グランプリでの不甲斐なさを打ち消すような活躍をしていましたね! マニファクチャラーズ世界選手権でも、この1968年から、新規定による3リッタープロトタイプカーと5リッタースポーツカーとの対決に沸いていましたが、日本においても3リッタートヨタ7と5リッターのローラT70MKIIIとの対決は、本当に見ごたえ十分と言う感じだったと思います。 そして、忘れる事が出来ないのは、68年から69年におけるチーム・トヨタの鮒子田 寛選手の活躍は、まさに当時のワークス・ポルシェのジョー・シファート顔負けの活躍でしたね!そして、シファート同様、大舞台ではなぜか勝てませんでした。(シファートは、ル・マンではなぜか勝てなかった・・・) |

(C) Photographs by Hiromitsu Iwata. |

(C) Photographs by Hiromitsu Iwata. |

(C) Photographs by Hiromitsu Iwata. |

GO

TO NEXT PAGE

次のページへ続く

(C) Photographs, textreport by Hiromitsu Iwata.