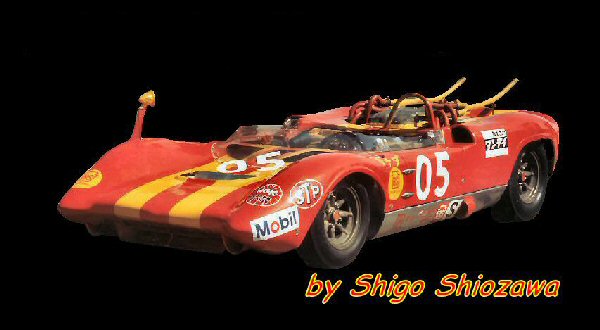

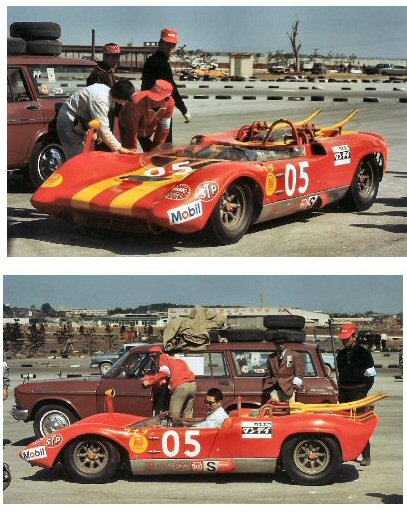

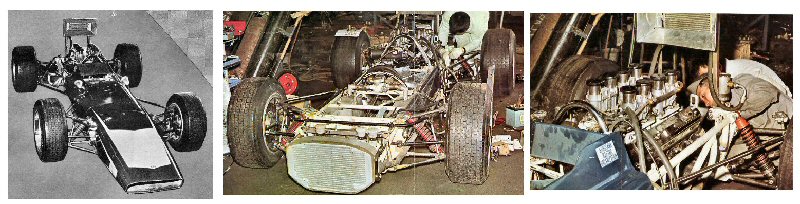

TOP : 1967 Del RSB Toyota Crown Eight V8 2600cc (C) Photograph by Shingo Shiozawa |

TOP : 1967 Del RSB Toyota Crown Eight V8 2600cc (C) Photograph by Shingo Shiozawa |

|

パート1では、デルMKI-IIIなどのデル・フォーミュラについて紹介させて頂きました。今回のパート2では、デル・フォーミュラと共に日本初となる国産レーシングスポーツカー"RSA-C"についてご紹介したいと思います。また、今回はデル・レーシングの設計思想について、特別に塩澤進午氏に詳しくご説明頂きましたので原文のままご紹介しようと思っています。 |

|

私は夫々の場面で最高の後援団体、各社の支援をうけました。また、安田、瀧、黒沢達レーシングオーガニゼイションだけでなく、多くのすばらしいカーオーナー達の支持もありました。レースオフィサーも最高でした。デル・レーシングでは藤田富雄というピカイチのメカニックと仕事が出来た幸せがありました。例えば、ステアリングシャフトの先端のセンターギアのラックアンドピニオンのケースの製作は、藤田が肉厚6mm、太さ8cmほどのパイプを65cmほどの長さに切断し、その中にラックを通し、そのパイプの左右にスプラインを切り、真鍮のキャップで左右に蓋をするケースを手製で仕上げておりました。ケースのセンターにはグリスアップ用の可愛いニップルまで付いておりました。 また、レース場内のアナウンスには、名アナウンサー“島 硯弥(ヒロミと読みます)”という日本一のアナウンサーを使いました。 こうした超一流のスタッフと仲間達が支えてくれたことが、戦力の基であったと思うのです。 では、日本初のレーシング・コンストラクターでありますデル・レーシングが作り出した車たちを少し紹介したいと思いますのでお付き合いください。 2010年3月11日

|

| デル・レーシング製シングルシーター

デル・レーシング製のシングルシーターは、デルマーク I、II

コンテッサ900は、パイプフレーム、FRPボディでした。デルマーク IIIから商品として販売を始めました。エンジンはコンテッサ1300(本当は1360cc)、コロナ1600、ブルーバード1600、マツダロータリー、ベレット1600、ローレル1800

などを搭載しました。トランスアクスルは全て市販の日野前進4速のトランスミッションでした。エンジンとトランスアクスルとの接合は、日野製エンジンの場合はトランスミッションを裏返しにして使用。メインドライブシャフトは日野製のもの。他のエンジンとの接合の場合もやはり日野のトランスミッションを裏返した上、「メインドライブシャフト」は「新造」となりました。

|

| デル・レーシング製レーシングスポーツカー

レーシングスポーツカーのRSAは、デルマークII(1964年第2回日本グランプリにおける日本初の国際フォーミュラカーレースであったJAFトロフィーレースで海外招待ドライバー&マシンに混じって立原義次選手が同マシンに乗って5月2日、3日両日とも6位入賞した)が実走した日本初のFIA規定の単座席のレーシングカーであったように、日本最初のFIA規定の2座席レーシングカーでした。車は試作フレームと足、試作のアルミ製ハブキャリアとホイールなどを使ったシャシーでした。フレームの基本はRSAとBはそれ程変わっておりません。大きさの違いがありました。エンジンは、RSAはコンテッサ900cc、RSBはクラウンV8 2600cc。RSAは勝常時のアルミ板金。RSBは私の削り出しの石膏の雄型からのFRP仕上げでした。純レーシングカーとしてのRSBの販売目的の量産成功の後、市販のレーシングスポーツの「生産ライン」を作りたいと願っておりました。陸運局の車検を経て、ずっと後のランボルギーニ・シルエットのような車を考えておりました。 |

TOP : Del RSA Racing Sportscar in '65 Kawagushi. (C) Photograph by Shingo Shiozawa.

TOP : Del RSB "KANEBO DANDY SPECIAL" in 1967 march 19 Funabashi C.K. Driven by Mutsuaki Sanada. He gots a win in tha all japan champion ship funabashi race. (C) Photographs by Shiozawa Shingo. |

| 当時私はレーシングカーの生命力はシャシーの耐久力にあると考えておりました。これは、ドライバーの生命を守る基本でもあるのです。

その骨格を成すフレームワークが特に重要と考えました。ずっと昔のメルセデス300SLは今だに走れるし、NASCARの平均時速300Km/hを越す角パイプとパイプフレームのレーシングカーの耐久力はレース生命10年以上に及びます。(勿論エンジンが重要なことは言をまちません) 私は、第2次大戦中、中学3年の秋から潜水艦を攻撃する350トンの駆潜艇という軍艦作りに学徒動員をうけました。(驚きは学徒動員の10ヶ月分の厚生年金を私が今頂いているという、当時の造船会社がしっかりしていたことです。立派でしょう。もうひとつ立派な話を致します。私が小学校6年の時、戦争中で国家は行楽の団体旅行を禁止しておりました。その折、私の小学校の先生達が「先はどうなるか判らないから」と言って国の方針に反して、京都、奈良、伊勢の二泊三日の修学旅行を実施してくれました。申し訳ございません。もう一度軍艦に戻ります。) 当時としては高速(28ノット)な軍艦作りに当り、巨大な台座の上に先ず船の先端から最後尾に通る太さ50cm角程のキールという、頑丈な背骨を作ります。これに20cm角の助骨と呼ぶ舟の形を造成する部材を左右に55本程づつ取り付け、次に厚さ10cm程の外板を貼って仕上げます。そして、底面の左右の端に近いところに舟の左右の「ゆれ」を殺すローリングチョップという舟の全長に近い程の長さの、翼に小さいやつを左右につけ防水です。そして、内装の前に船体に水をはって「水もれ」を修正します。350トンの舟全体に水をはるのです。そしてエンジン、ドライブシャフト、スクリュー、爆雷発射台、機関砲その他の武装で完了です。そんなことからデル・レーシングでは足の無いレーシングカーを舟とかボートとか呼んでおりました。 |

| そして、メルセデス300SLです。外国製乗用車が輸入禁止品目だった時代、私が輸入した車を最初のオーナー岡本茂氏から引き取ったとき、目黒のイナバ板金工場(当時日本一といわれた板金屋)で純正のヘッドライトをたて目のロードスターのものに交換しました。このとき車の左右先端ボディを切断し、「リム」ごと交換しました。(従って石原裕次郎氏に渡った車の華麗なヘッドライトはたて目で純正ではありません)このとき一ヶ月程の間、アッチいぢったり、コッチいぢったりでパイプフレームワークもずい分と勉強することが出来ました。そんな訳でRSB(RSAも)の前後に通る幅60cmの間隔においた2本のキールパイプに渡したサイドフレームからの立ち上がりは、300SLを前後反対にした状態にソックリです。(その頃、ポルシェの1300ロードスターを足にしてましたが、板にエンジンが付いているような車で、とても「乗もの」などとは言えない代物でした。雨が降ってもワイパーも無く、加えて役に立たない幌でしたから大変です。夜、猫などヒイたら大事でした。又、横に話がいきましたが戻ります) |

| 1964,5年から8年頃、パイプフレームの折損や亀裂をX線で確かめる道具はありませんでした。日野自動車とデル・レーシングの契約で義務づけられていた仕事のひとつ、ヒノプロトの富士スピードウェイでの開発テストに際して、私の仕事は、トランスミッションのギアレシオ(当時日本では、レーストラックによってトランスミッションやデフをそっくり交換していましたが、アメリカのトップレースではクイックチェンジャーという道具でファイナルレーシオを交換してました。)のアドバイスに加えて、勝と山西達ドライバーの試走の後、私がパイプフレームの各部の亀裂を目視で見つけだすことでした。

これはあの富士の30度ハイバンクが相手ですからドライバーの生命にかかわります。私の所と全く異なった溶接方法と構成でヒノプロトのパイプフレームはとても弱かったのです。 (加えて、フロントスピンドルは、ディスクの穴にスピンドルシャフトを通してアーク溶接する方法で、毎度ドライバーの勝をガンガン走らせ、山西を安定させるチームワークの結果、それがレース結果に出たりもしたのです。) パイプフレームの溶接に際しメーカーでは厚さ20cm、大きさ4畳半ほどもある鉄の台座にジグで全てのパイプをガッチリくわえて溶接していく方法を使っておりました。これに反し、私は油絵で使うイーゼルの下半分(上半分を切断して)のような馬と呼んだ木の台を2ケ、ボートの車輪のつく直前部分と直後とに置いてパイプフレームを組みながら電気溶接を行いました。そして、常に溶接の歪みを修正しながら、又焼入れと、もどしを加えながら成型しました。 |

| 溶接工は、造船所でも名手と言われたピカイチの職人を使いました。それでも売ってしまった後、フレームがはがれたら事件です。デルRSA、マーク

I、IIを除いてマークIIIのA、B、C、とRSBではボートの足のつく舟のキールの役をになうパイプフレームとサイドパイプにクーリング用の水とオイルを通したことが幸いします。万一亀裂があればすぐ判ります。

そして、FRPボディのRSBでは左右のフロントボディの左右の最先端をラジェーターの入るノーズの先端中央部より前に出しました。この部分は前の車に追突しても決して鉄のボディに負けない程丈夫に仕上げておきました。 又、マークIII A、B、Cのタイプではボート部分は胴体着陸しても良いように0.8mmのステンレス板を4本のメインフレームとバルクヘッドとリブパイプに溶接してモノコック(単体構造)として強度を上げました。 |

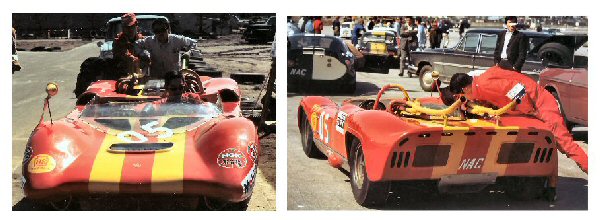

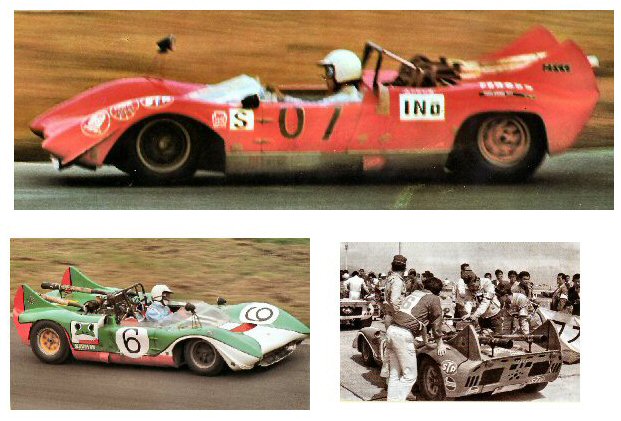

TOP : The #5 RSB got a 4th place in '67Nov 3,All Japan Championship race. The #6 "INO KEROYON SPECIAL" in '68 Japan GP main race.

カーナンバー07と06は両方ともカーオーナー、ドライバーは“伊能祥光”、カースポンサーは日本一の影絵の名主でプロダクションの主催者 藤城清治氏です。車名はカエルの劇団のイメージから「ケロヨン号」と命名の上、ケロヨンと呼ばれており、RSBの名は消えておりました。

|

|

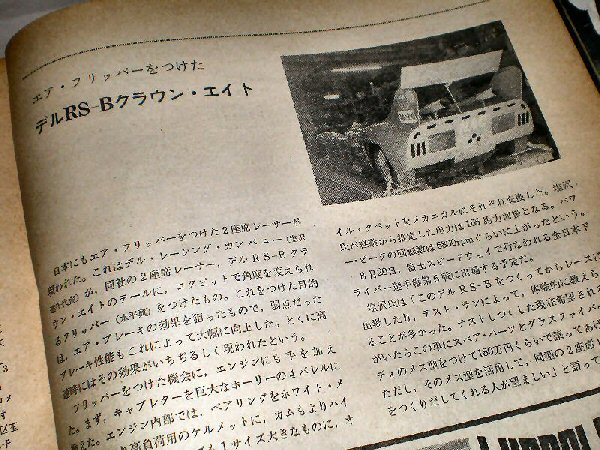

| 上の画像は、1967年9月のAUTO

SPORT誌に掲載されていました RSB の記事です。文章を引用させて頂き紹介します。

“ 日本にもエア・フリッパーをつけた2座席レーサーが現れた。これはデル・レーシング・カンパニー(塩澤進午代表)が、同社の2座席レーサー、デルRSB

クラウン・エイトのテールに、コクピットで角度が変えられるフリッパー(水平翼)をつけたもの。これをつけた目的は、エア・ブレーキの効果を狙ったもので、弱点だったブレーキ性能もこれによって大幅に向上した。とくに高速時にはその効果がいちぢるしく現れたという。

この車が後の68年日本グランプリに出場した“ケロヨン号”となって再び現れる事になるのですが、プライベーターとしての限界をすでに感じ始めていたことがこの記事からも感じられます。詳しくは、「創造の軌跡 第14章 快走 カネボウ・ダンディ デルRSBクラウンV8。 そして、ひとつの夢の終焉」をご覧ください。

|

| デル・マーク IV

モーターレースで最も重要なことはルールと規則です。レース主催者は「規則」によって走らせるレーシングカーの形状を先ず決定します。この規則はフォーミュラと呼ばれます。この「規則1」の基準に合った車が「フォーミュラワン」というわけです。(所がイベントに当っての主催者の趣旨と車両の規則の不勉強がもたらせた典型的な悲劇が本文中のヒノ・サムライとピート・ブロックと三船敏郎とダンハムでした。)

|

| ここで デル・マーク IV クラウンV8について申し上げます。(1967年の秋ごろから私はデルレーシングをそろそろ止めようと し始めておりました。私はうちの藤田チーフメカにスーツを着せて「日本カンナム」のスポンサー回りの折、交渉ごとの勉強にカバンを持たせて一緒に歩き始めておりました。) デルマークIV と RSCロータスフォード4800(68年日本カンナム出場車) では、「飛行機の製造に使う工法」 ポップリベットを直接フレームに打ち込んでいく手法を使いました。構造的にはセミ・モノコックと呼ばれる形態です。これは一発の事故で車の修理はもう出来ないという構造です。 |

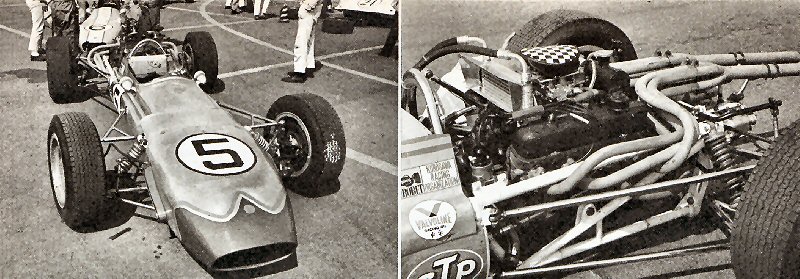

TOP : Del MKIV with Toyota Crown Eight V8 2600cc in '68 JapanGP's a speedcup race. |

| 私は1967年の第4回日本グランプリの運営をJAFの事務総長

中村副会長から800万円で請負っておりました。翌1968年の第5回日本グランプリに際しては、1967年9月21日の第1回の規則作成のための第1回会議から特別に重要なポジションにおりました。幹事は3名。平尾委員長は東大工学部の教授でJAFのスポーツ委員長、理事会を代表して参加したマキノ氏は後にJAF会長になるJAFスポーツ副委員長、これに私が副委員長として加わり3名の幹事会を構成しました。私だけがレース屋でした。これにクラブの役員が6名、メーカーから7名が加わり委員となりました。このときのルールの(1)のグランプリでニッサンR381はシボレーエンジンを積んで優勝します。

(2)は日本スピードカップと呼ばれたレースでした。このレース区分でIIIの中に三菱自動車のフォーミュラカーが入ります。私はこの会議の本田技研の代表委員新妻氏から、このレースに「ホンダ」は出場しないという言葉を得ておりました。私はストーリイ(著作「創造の軌跡」内)でも述べたような各クラブとの確執から、全ての役務を抜けて一回だけ、うんとぜいたくな一日をグランドスタンドで過ごそうと思いました。富士スピードウェイのグランドスタンドから デル・マークIV クラウンV8 の優勝を見てやろうと考えたのです。私は規則で III の区分を2000ccのフォーミュラで切りたかった三菱に対し、思い通りに3000ccを通して安心しきっておりました。 そしてポップリベット工法に加えて、300SLで申し上げた日本一の板金士イナバ社長がしぼり上げたアルミ製のセミモノコックの デル・マークIV クラウンV8は、予選前日、公式練習前のアップでクラッシュして消え去り、私のグランドスタンドでの夢は飛んでしまいました。何かのバチが当ったのです。 |

| ここで塩澤氏のデルフォーミュラについての文章が終わるのですが、「くるま村の少年たち」主宰者より長年謎に思っていました事柄を塩澤氏に伺うことが出来ました。質問いたしました内容は下記の通りです。

“1969年に開催された「JAFグランプリ」に小林元芳選手、真田睦明選手がドライバーとなり、エントリーだけで終わってしまった黒沢レーシングの3リッタートヨタセンチュリー用V8エンジンを搭載した 「F101」「F107」という名称のフォーミュラカーは、どう見ましても前年の68年日本グランプリのセミイベント「日本スピードカップレース」に出場した デル・マーク IV クラウンV8 のシャーシをそのまま使用、ないしは複製し、名称だけを変更したように思えるのですが、実際にはどうだったのでしょうか?また、同じくトヨタ1600ccエンジンを搭載した「F202」も マークIIIだと思いますが、当時はすでにデル・レーシングとの連携はなかったのでしょうか?” |

| 1969年のJAFGPについてのご質問ですが、1968年に多くの部品に加えてアルミホイル、アルミハブキャリアの金型まで黒沢レーシングに無償で引き渡しました。翌1969年5月に開催された「JAFグランプリ」(初めてのフォーミュラカーメインのグランプリで、この年からJAFは、今までのグランプリを10月に開催、2つのグランプリを持つ)に黒沢レーシングからエントリーしていた車は多分スクラップになった マークIV の残存部品を使って黒沢レーシングが新たに車を復活させようと考えたのかもしれません。トヨタ1600のエンジン搭載車は見崎清志が使ってくれた マークIIIA コロナ1600の転売後のものと思われます。 |

TOP : In 1969, type F101 with Toyota Century V8 3000cc of KUROSAWA RACING TEAM. It had a entry of '69 JAF GP. Mr,Shiozawa said "Maybe it's DEL MKIV". |

|

次のページへ続く

GO TO TOP Special thanks Shingo Shiozawa. |