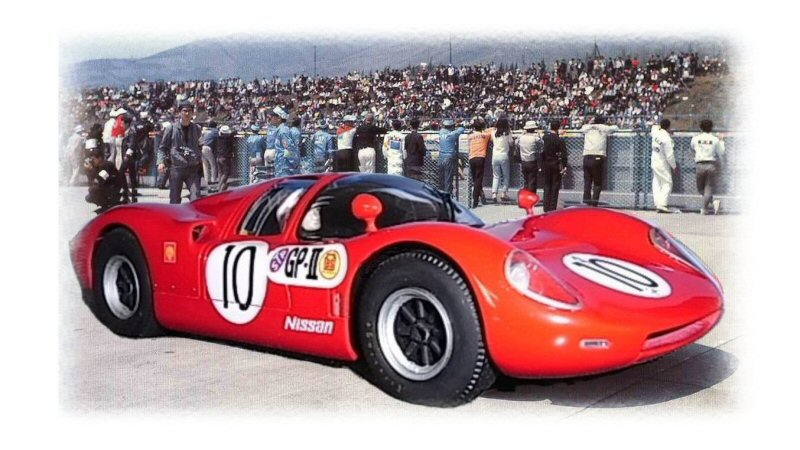

| Tetsuの魔法にかかってしまった 1967 Nissan R380II 1/24 ヨーデル製を全面改造! そして、スロットカーモデラーH.K氏の魔法を見た!  TOP: 1967 NISSAN R380II at Fuji SW in 1967JapanGP. 1/24scale Nissan R380II built by H.K. |

| 1967年に開催された「第4回日本グランプリ」にプリンス自動車の名前はなかった。 昨年、第3回日本グランプリにおいて、宿敵ポルシェを下して頂点に立ったプリンスだったが、その時すでに日産との吸収合併の話は決まっていたという。なんとも悲しい話ではないだろうか。 いや、後の活躍を考えたらそれで良かったのかもしれない。 1966~67年当時、世界に目を向けてみると、FIAマニファクチャラーズ世界選手権では、それまでのスポーツカークラスから排気量無制限のプロトタイプカーにチャンピオンシップがかけられて、フォード対フェラーリ、そして、小排気量ながら侮れないポルシェや奇才ジム・ホール率いるチャパラルなどがル・マン24時間レースを中心としたロングディスタンスレースで壮絶な戦いを繰り広げていた。 また、北米に目を移せば、これまた排気量無制限グループ7クラスのローラやマクラーレンなどのビッグ2座席マシンたちを、世界の一流ドライバーたちが、北米の各サーキットをシリーズ戦として回り、熱い戦いを繰り広げていたレースシリーズがあった。 このレースをCAN-AMシリーズ(カナディアン・アメリカンチャレンジカップ)という。 CAN-AMシリーズは、ドライバーズ選手権で、マニファクチャラーズ世界選手権やF1ドライバーズ選手権が終了する7月以降にスタートし、11月ぐらいまで続くシリーズ戦である。 このCAN-AMシリーズは、北米の各サーキットを回り、雌雄を決する一大イベントで、当時としては破格の賞金が懸かったレースシリーズであった。 また、賞金目当で世界の一流ドライバーたちが多数参加するため、1966年に始まったばかりのシリーズ戦だが、初年度から注目を浴びて大人気イベントとなった。 その頃の日本レース界はというと、まだメーカー主導での日本グランプリが盛んな時で、排気量的には2リッタークラスのマシンたちが主流となっていた時期である。 同時に、裕福なプライベートおよびプライベートチームが海外から市販されているレース用ポルシェなどを購入してレースに出場すれば、まだメーカーに勝つことが出来た時代でもあった。 第3回や第4回日本グランプリにおいても、仮に腕のいいドライバーが外国製の高性能マシンを手に入れて出場すれば、勝てるレースであった。 第3回日本グランプリでは、マシン性能的には、ポルシェ906がプリンスR380より上であったにもかかわらず、ポルシェ906の滝進太郎の不慣れとピットワークのまずさが響いて、プリンスファクトリーチームの総合力にしてやられたレースであった。 そして、翌年の第4回日本グランプリでは、元プリンスのエースであり、イギリスF3に武者修行してきた“Tetsu Ikuzawa”がポルシェ906を駆って最新のニッサンR380IIを破ることができた。 しかし、この第4回日本グランプリでの勝利は、Tetsuの運を味方にした勝利でもあった。 Tetsuを追いつめていた高橋国光のR380IIは、突然のTetsuのスピンに巻き込まれて、結果的に優勝をあきらることになったからだ。 このスピンは、Tetsuのシフトダウンミスによるスピンであり、意図的なものではないが、あまりにも近くに接近していた高橋がぶつかってクラッシュしてもおかしくない状態だったのを、なんとそのスピンを瞬時の判断で避けることに成功し、コース外に飛び出したのだ。 ぶつかっていれば、Tetsuの優勝はなかったし、両車即リタイヤであっただろう。 Tetsuがスピンして一瞬高橋は、Tetsuの目を見たと言っている。その時、Tetsuの魔法が高橋国光にかかったのであろうか、「ここで終わりにするな!」と。 さて、今回もH.K氏の素晴らしい作品を紹介することが出来て幸せだ。 しかし、読者諸氏もこのモデルが、ヨーデル製を改造したものと誰が信用するであろうか。 では、モデルカーレーシングにおける H.K氏 の魔法を紹介したいと思う。 |

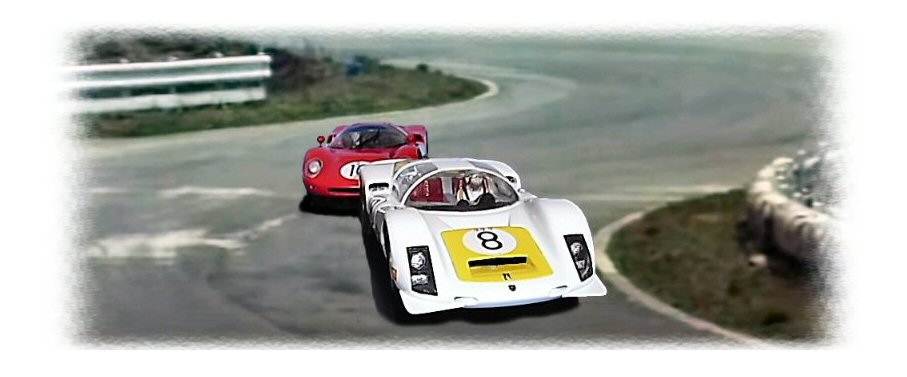

TOP : #8 1/24scale Tamiya's Porsche 906 modefy & Yodel's Nissan R380II modefy. |

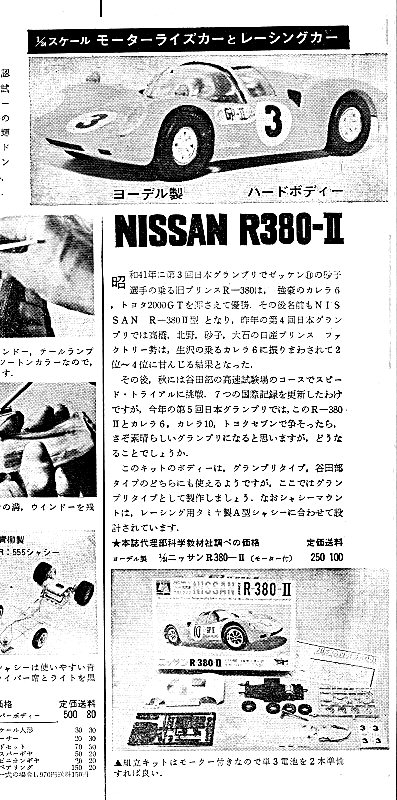

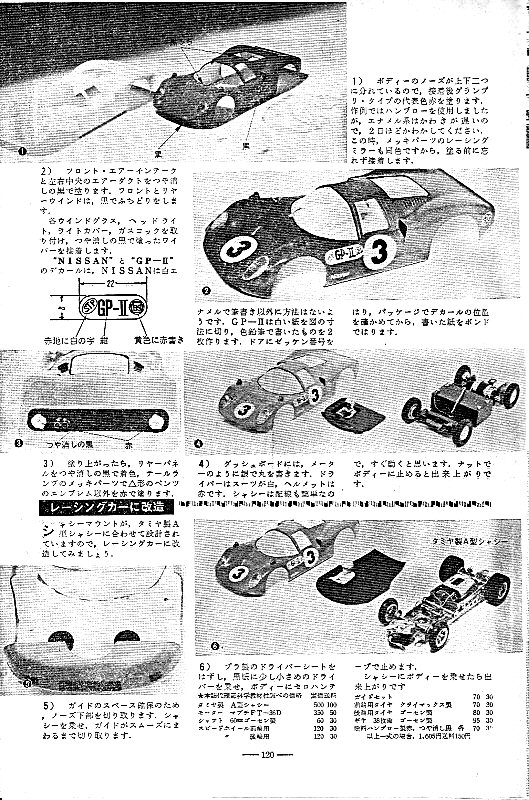

| 1968年4月号MSL NO.29の新製品紹介ページに掲載された “ヨーデル製NISSAN R380II” 年代的に立派なビンテージプラモデルボディと言えるだろう。 そして、2000年代まで現役で発売されていたのはLS製の ボディたちと共に驚きに値するが、仕上がりについては?が。  しかしながら、日本グランプリでのクラス分けマークを手書きで 描いてしまうところが、なんとも60年代の製作記らしい。 当時の読者年齢層からしたら、かなりの絵画力を必要とするものと言える。  前置きが長くなってしまったが、H.K氏の製作記を紹介しよう! |

| R380IIwork1  オリジナルボディ 1.フロントカウル部 (Around the front cowl) ・寸足らずのおちょぼ口で、全然似ていない。 ⇒プラ板積層にて、前方向に3mm延長及びフード部も 2mm盛り上げて下あご部もボリューム増し。 R380Ⅱの一番大事な箇所で有るので、写真と良く比較して造形する。 特にラジエター開口部から左右に掛けて、面形状的に削り、他は丸く造形する。  ・ラジエター開口部及び熱気抜き開口部は左右幅不足。 ⇒ラジエター開口部及び熱気抜き部幅を33mmに拡大。リップ形状追加 ・ヘッドライトは小さくて左右が違う方向を向いている。 特に左側が外側に向いている。 ⇒一回り大きく丸やすり等で、真っすぐな方向に削り広げる。 付属のヘッドライトレンズは使えないので、0.3mmの クリア塩ビ板を10φ位の丸棒にドライヤーで加熱しながら 押し当て曲げ、切り出し形状合わせする。 |

| 次のページへ続く GO TO NEXT PAGE |

GO TO TOP GO TO TOPPAGE (C) Photographs, textreport and built by H.K. |