| The Racing Porsche in Japan. 日本に上陸したレーシング・ポルシェを1/32スケールスロットカーで再現 Repaint and built by Takehiko Sudo  TOP : "The Racing Porsche" in Japan. All 1/32 scale Porsches built and Repaint by Takehiko Sudo. (C) Photographs by Takehiko Sudo.  TOP : The '69 JAPAN GP in Fuji SW. These are the machines that run the banking of Fuji Speedway with an angle of 30 degrees |

| まず最初にこの企画ページにご協力頂いたモデラー“須藤 武彦”氏にこの場を借りてお礼を申し上げたい。 氏の1/32スケールの作品があってこそ出来た企画であり、須藤氏が発案したスロットカーの新しい世界である“リペイント”は実に夢があるもので、これからも続けていってほしいジャンルだと思う。 なお、1980年代以降のグループCカー等のポルシェは含めていない。あくまでも1960年代と関わったレーシング・ポルシェに絞っていることをご理解いただきたい。 ポルシェは国産レーシングカーのお手本だった?! 戦後、日本初のFIA認定の国際グランプリレースが開かれたのは1963年鈴鹿サーキットで開かれた「第1回日本グランプリ」である。 このレースは排気量別に細かくクラス分けされており、国産自動車メーカー各社が一様に出場できるようなっていた。 そして、メインイベントには、国際スポーツカーレース(招待レース)が用意され大いに観客を楽しませた。 この招待レースに出場したレーシングカーがどのように選択され交渉したかは定かではないが、ポルシェ356、フェラーリ250SWB、アストンマーチン DB4ザガート、ロータス23、ジャガーDなど有名だが当時すでに現役を退いた時代遅れのレーシングカーがほとんどであった。 その中において速さが目立ったのはフェラーリでもジャガーでもなかった。1600ccのケントエンジン搭載のロータス23であった。 ロータス23は、1963年当時も現役で活躍していたレーシングカーで、主にアメリカのSCCAレースや欧州のフォーミュラ・リブレレースなどで活躍中のマシンだった。 小排気量ながら軽量な2座席マシンは馬力当たりの重量比でもフェラーリなどの格上のレーシングカーにも引けを取らず対等に勝負ができたマシンであった。 第1回日本グランプリにおける国際スポーツカーレースにおいてもスタートからトップに立つと、そのまま独走し、3台出場したロータス23がそのまま1〜3位まで独占という完全勝利をもたらした。 このレースに日本で初めて登場したレーシング・ポルシェがあった。 当時のワークス・ポルシェの監督であった“フォン・ハンシュタイン”がドライブした「ポルシェ356C(カレラ2)」であった。 当方資料によると、このポルシェ356Cが戦後の日本において最初にグランプリに出場したレーシング・ポルシェと思われる。 そして、翌年に開催された「第2回日本グランプリ」には、有名な式場壮吉がエントリーした“ポルシェ904GTS”が出場し、必勝を掲げていたプリンス・チームを一掃し、優勝。 プリンス・チームはこの敗戦により本格的なレーシングカー製作計画を立ち上げ、“R380”を作り上げていくことになる。 そして、出来上がった“プリンスR380”は、フレームこそブラバムBT8を参考に作られていたが、スタイリングはまさにポルシェ904GTSに近い形であった。 1965年は諸般の事情で第3回日本グランプリは中止となり、翌1966年、鈴鹿サーキットに変わり完成したばかりの関東初の本格的な国際式レースウェイ「富士スピードウェイ」を舞台に「第3回日本グランプリ」が開催された。 前年に打倒“ポルシェ904”を掲げて開発された“プリンスR380”は1年かけて成熟させ、この第3回日本グランプリに臨んだ。 このグランプリから今までの排気量別の細かなレース区分は廃止され、グランプリタイトルはメインレースの「プロトタイプ(当時のFIA グループ6規約)」レースに懸けられ、2つのツーリングカーレースを含めて「第3回日本グランプリ」となった。 4台エントリーという完璧なワークス体制で臨んだプリンス・チームだったが、2年前に屈辱を味あった宿敵“ポルシェ904GTS”の姿はなかった。 しかし、このレースには 904より強力なライバルがエントリーしていた。 “ポルシェ・カレラ6(906)”である。 同年に誕生した“カレラ6(906)”は、904に変わるワークス・ポルシェの主力マシンとして2リッター以下のプロトタイプクラスと年間50台生産義務のあるスポーツカークラスにおいて活躍中の最新鋭のマシンだ。 プリンス・チームは、やっと904のレベルを手に入れたところに今回のカレラ6の登場にショックを受けていたようだが、勝算があると考えていたようだった。 カレラ6を操るのは、それまでロータス・エランなどで活躍していたプライベーターの“滝 進太郎”だ。 滝は、ミッドシップマシンをドライブするのは初めてで、富士スピードウェイでの練習走行も少なく、プリンス・チームとしてはドライビングテクニックとチームワークで勝てると考えていた。 そして、決勝レースでは、プリンス・チームの思惑通りにチーム・ワークで優勝することが出来た。 ただ、滝がドライバーだったことで勝てたとも分析していて、プリンスR380の総合性能ではカレラ6に到底及ばないことも分かったレースでもあった。 メインレースではないが、GTクラスのレースにエントリーしていた“ポルシェ911”も市販ベースのレーシング・ポルシェであったことも忘れてはならない。ミツワ自動車のワークス・マシンと言っていいこの車は、ニッサン・ワークスのフェアレディについで3位に入ったのは見事であった。 ところで、プリンス・チームの開発担当である桜井真一郎は、親しくしていた滝 進太郎に、レース後 カレラ6 を見せてもらっている。 滝はその時のことを後に次のように語っていた「桜井さんが訪ねて来て、906を見せえてもらえないかというので、良いですよ、どうせ売っている車ですからどうぞ!と言ってガレージで見せてあげました。色々調べていきましたね」。 結果的に翌1967年の「第4回日本グランプリ」に登場した“ニッサンR380II”のスタイリングがカレラ6に似ていたのはそのせいではないかと言われているが。 第4回日本グランプリでは、滝を入れた3台のカレラ6がエントリーし、生沢 徹の乗るマシンがニッサンR380IIを抑えて優勝した。 結局ニッサンは、先生を超えることが出来なかった。 ところで、カレラ6のメンテナンスだが、輸入元のミツワ自動車がグランプリに出場する3台のカレラ6をバックアップし、整備等もミツワ自動車工場内で行われていた。 また、生沢に頼まれて整備にやってきた本場ワークス・ポルシェのメカニック”ユーゲン・ロイッヒレン”の存在も大きかった。 結局、他の2台のメンテナンスも行ったと思われる。 1年落ちのカレラ6ながら整備体制が整っていたことにより、実際は昨年以上にコンディションは良くなっていたことが勝利に結びついたのではないだろうか。 それに比べて、R380IIはまだ開発途上であり、カレラ6を総合力では抜くことは出来なかったと言うべきだろう。 68年日本グランプリ」からそれまでのFIAプロトタイプレースから、当時アメリカで人気となっていた「CAN-AMシリーズ」の車両である排気量無制限のグループ7規約に基づいた車両も参加できるよう変更された。この規約変更により各メーカーはよりグループ7よりのマシンを用意し参加することになる。 レースは、ニッサンチームと本格参戦のチーム・トヨタ、そして、ブリヂストンタイヤのバックアップを得て設立した滝進太郎のタキ・レーシングチームとの3つ巴の戦いとなり、大いに盛り上がった。 ニッサンは自社製エンジン開発の遅れのため、5リッターシボレーエンジンを臨時に搭載したビッグマシン“R381”と昨年のR380IIをより性能を向上させた“R380A-III”、チーム・トヨタは、オール自社製“トヨタ-7”、そして、タキ・レーシングは、1年遅れながら高性能の2リッターマシン“カレラ10(910)”とビッグマシン“ローラT70MKIII”などで対抗する。 タキ・レーシングのポルシェ・カレラ10は、ニッサンR380A-IIIのライバルとなり、再び立ちはだかる。ドライバーは前年の覇者 生沢 徹 だ。 カタログ上の性能では、ニッサンR380A-IIIはポルシェカレラ10を上回っている。まずは予選においてその実力を見せつけた。黒沢元治駆るR380は生沢のカレラ10を上回ったのだ。 ただ、決勝レース後、それは総合バランスにおいて今だR380はポルシェカレラ10のレベルには及ばないことがわかった。なお、カレラ6には総合順位で上回ることはできたのは進歩であった。 その後、ポルシェは3リッタークラスや5リッタースポーツカーなどにクラスを上げて総合優勝狙いにステップアップし、ニッサンも主力をグループ7マシン開発に集中したため、2リッタークラスでのポルシェとの戦いは68年日本グランプリをもって終焉を迎えた。 |

| 最初の戦い  TOP : Shikiba soukichi and his #1 "Porsche 904GTS". 1/32scale MRRC (ex-Monogram),,model. Light side is Prince Skyline S54B driven by Tetsu Ikuzawa. 1/32scale LS model.  |

| 打倒ポルシェのきっかけとなった第2回日本グランプリレース。 前年の第1回日本グランプリにおいて、トヨタに作戦面で大敗を喫したプリンス自動車は、第2回日本グランプリの必勝を掲げて送り出したのが、“プリンス・スカイライン2000GTB (S54B)”であった。 プリンス・スカイライン2000GTBは、フロントを約20cm延長しエンジンルームを拡大、プリンス・グロリアに搭載されていた直列6気筒エンジンにウェーバーキャブを取り付け無理やり搭載したものだ。 そして、 当時のFIA GTクラス(年間100台生産義務)の公認を取得し、第2回日本グランプリにおけるトップカテゴリークラス「GT-II」での勝利を目指した。その結果でプリンス自動車の実力を国内にアピールする狙いがあったと思われる。 ところが、このGT-II クラスにギリギリにエントリーしてきたレーシング・マシンがあった。 “ポルシェ904GTS”であった。 マニファクチャラーズ世界選手権において、2リッター以下のクラスで圧倒的な強さを誇り、ル・マン24時間レースにおいてクラス優勝を獲得している当時のレーシング・ポルシェを代表するマシンである。 しかも、プリンス・スカイライン2000GTBと同じ、年間100台生産しているGTクラスのマシンなのであった。 このエントリーは当時のプリンス・チームに大きなショックを与えることとなる。 所詮、重たいツーリングカーに過ぎないS54Bであり、到底ライバルとはなり得ないからだ。 しかし、女神は予選時プリンスに味方したかにみえた。 式場が第1コーナーでクラッシュしたからだ。 プリンスチームは大いに喜んだ。まずこのクラッシュでは修理が明日の決勝レースには間に合わないと考えたからだ。 しかし、決勝レーススタート間近に迫ったコースグリッド上に、なんとフロントを応急手当でガムテープだらけの姿ながら走る状態に戻った904がスタッフに押されながらポールポジションの位置にやってきたのだ。 決勝レースは、傷だらけのポルシェの圧倒的勝利で幕となる。 1周だけ生沢 徹が式場の前に出た場面もあったが、それ以外はポルシェの圧勝で幕を閉じた。 そして、この結果により、プリンス(合併後のニッサン/プリンス含む)の打倒ポルシェの追撃が始まった。 |

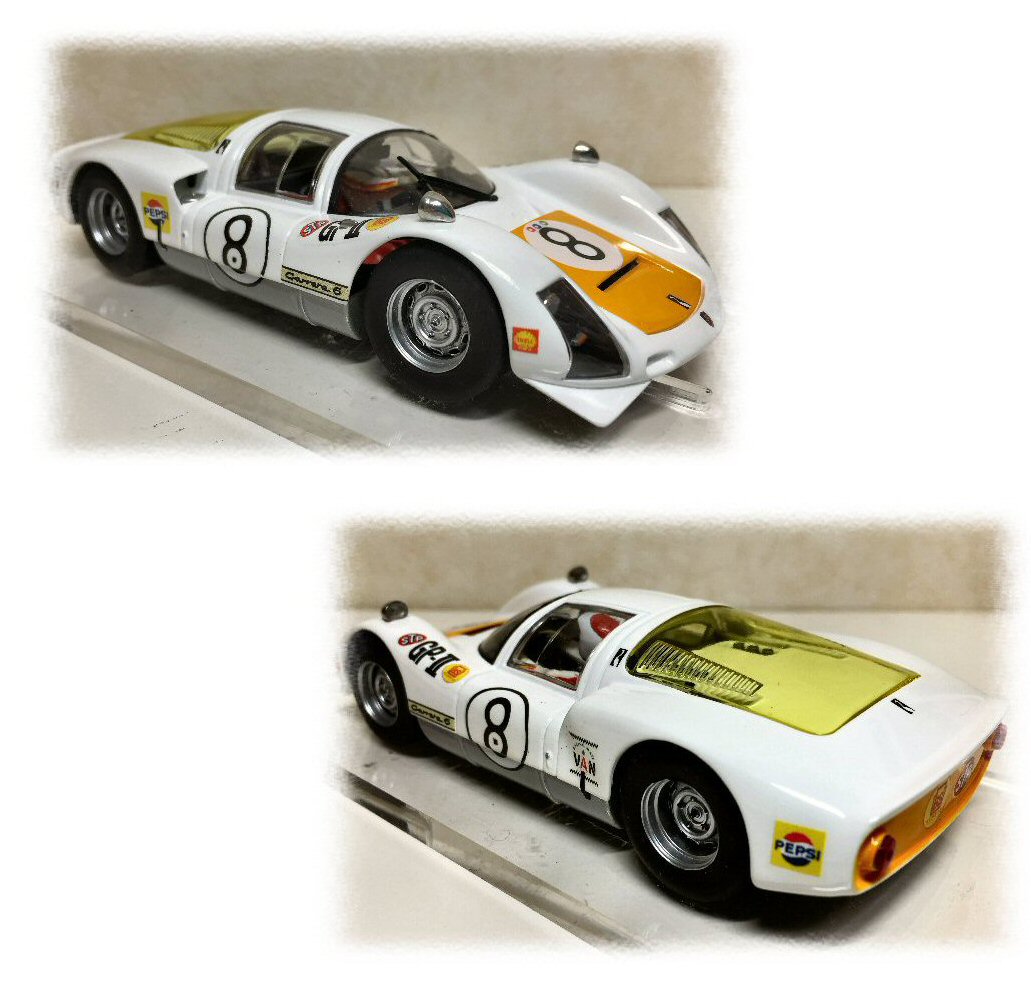

TOP : #8 Porsche 906 driven by Tetsu Ikuzawa in 1967 JapanGP. He gots WIN. Repaint of 1/32scale FLY model. |

|

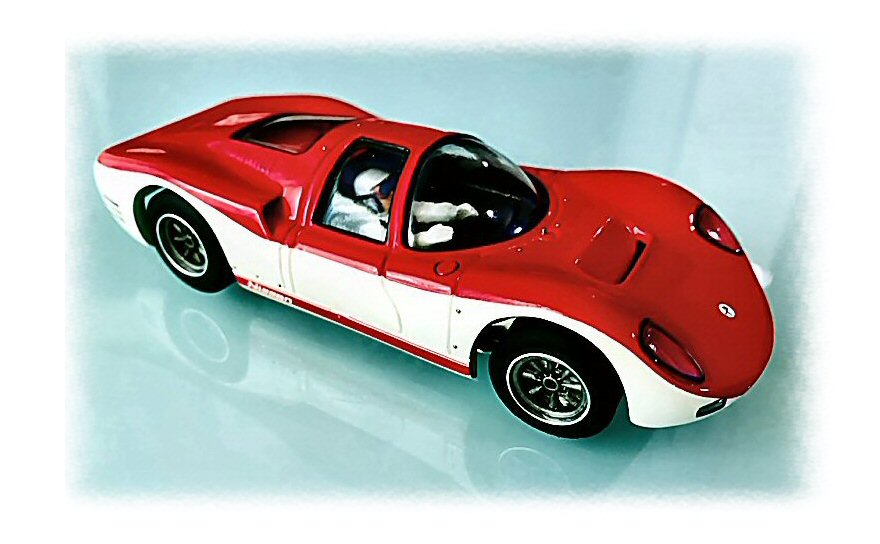

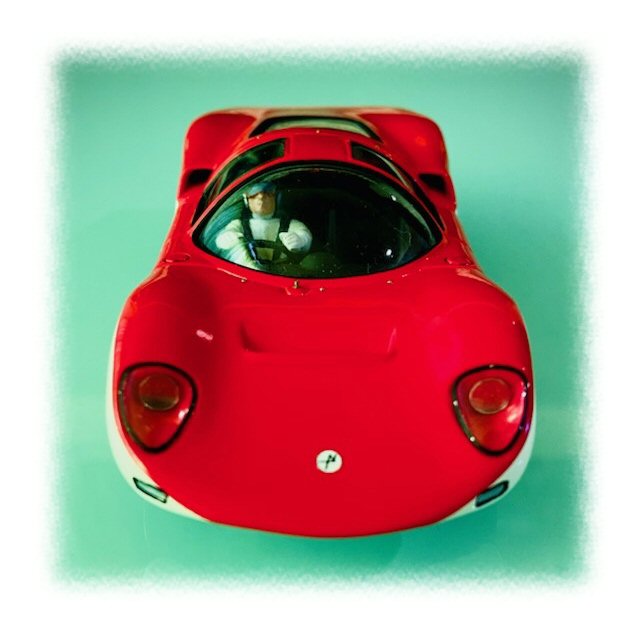

| TOP : #29 ex-Shintaro Taki's Porsche 906 from Taki Racing Team in 1968

JapanGP. This is FLY model 906. Repaint and built by Takehiko Sudo. |

|

|

| ポルシェを追い続けるニッサンのトップウェポンとして登場した " Nissan R380II " 第4回日本グランプリで惨敗後、国際スピード記録に挑戦した赤白カラーのR380II  |

|

TOP : 1967 Nissan R380II. This style is International record challenge car. The R380II is a Nissan weapon made for overthrowing Porsche. About 1/30-32 scale built and repaint by Takehiko Sudo. |

|

| TOP : Tetsu and his Porsche 910. He had a 2nd place in 1968 Japan GP. 1/32 scale MRRC model. Repaint and built by Takehiko Sudo. |

|

|

| 次のページへ続く GO TO NEXT PAGE |

GO TO TOP GO TO TOP PAGE Special thanks : Takehiko Sudo. (C) Photographs and built by Takehiko Sudo. |