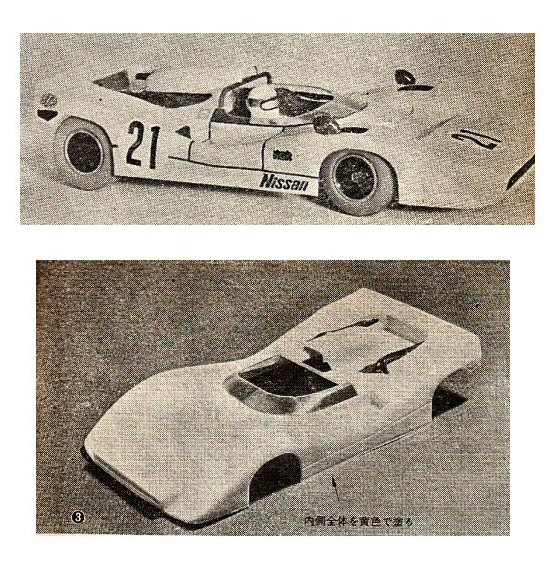

| 9) 木型でわかるクライマックスの成型方法?! 写真の木型を見ていただきたい。 これは正真正銘のクライマックスが使用していた“ニッサンR382”の木型である。 ただし、証明書が付いているわけではないので、正確には・・・と思われると言うことになるだろうか。 当時の製作記の写真と見比べていただきたい。まったく同じと言っていいかと思う。 |

TOP : This is wooden pattern of "Nissan R382". Climax was now making a clear body.  TOP : The clear body of R382 born from the wooden pattern in the above picture in 1970. |

| この木型との出会いは、すでに10年以上前のことで、有名オークションに突然出品されていた時だった。すぐに入札したことは言うまでもないが、一目見て「クライマックスの木型だ!」と閃いて1人で大騒ぎしていたと記憶している。 実は、この木型を含めて以前ある有名な営業サーキット店内売店のガラスケースにトヨタニュー7などと一緒に展示してあったのを目撃しているのだ。 時期は、いつだったか・・・ハッキリ思い出せないが、1980年代だったように記憶しているが、定かでない。 すぐにクライマックスの木型だと分かったが、その時は「これで製作していたんだ!」と思ったぐらいで、あまり気にならなかった。 メーカーがクリヤーボディを生産する時、通常はまず原型を木型で作り、それをもとに金型を製作、そして、真空の中で絞りから抜きやすくするために分割した金型で引き、空気を入れ抜くのが多いという。 なぜならば、そのやり方でやれば絞りも綺麗に再現され、透明度もよくなるからだと言う。 しかし、クライマックスのクリヤーボディは、ライト工業などの前後左右の絞りがあまりないように見えるので、そのやり方ではないのかもしれない。 今改めてこの木型を見ると、当時のクライマックスのクリヤーボディの作り方がなんとなく分かるような気がしてくる。 1960年代半ばまでのコークボトルのような両サイドが下に行くほど内側に食い込んでいるスタイリングと異なり、ニッサンR382は、すべてが断面のように直線的なスタイリングで構成されているため、木型もそのように出来ていると思う。 そのため、クリヤーボディを作る際、バキュームをして抜く時には、回り込んでいる面がないため、簡単に抜けると思われる。ということは、メーカーの金型のように分割された金型を作る必要がないということになる。 前後左右に回り込んでいるボディスタイリングだと、例えば“ローラT70”とか“フォードP68”などだと、バキュームする時は良いが、クリヤーボディから木型を抜き出すことが絞りのため出来なくなる。その時には、分割した型が必要になる。 単純なことだが、このR382の木型を見て、なぜクライマックスのクリヤーボディが、ライト工業などと違い立体感に欠けるのかが分かった気がする。 初代のローラT70MKIIIやフォードMKIV、そして、チャパラル2Fなどのクリヤーボディを改めて見ると、ストレートに型が抜けるように両サイドや前後の食い込みがほとんどないとように型が作られていることが分かる。 以上のことから考えられるのは、次の項目である(3)に示したクライマックスの70種近くあるクリヤーボディラインナップは、計算上毎月1〜2台の新作を発売していることになる。 それは、ライト工業などとは明らかに違う方法で生産しているからではないだろうか。原型から金型を1台作るのに何千万も掛かる方法で作ることは資金的にも不可能に近い。 よって、クライマックスは前後左右の絞りがほとんどない木型だけを使用することによって、これだけ多くの新作を出すことが出来たのではないだろうか。 私は、このニッサンR382の木型を、クライマックスの生き証人としてこれかも大事に持っていようかと思っている。 そして、最後にもう1つ。 これは、謎に入らないかもしれないが、長年不思議だと思っていたことがある。 それは、これだけ沢山の新作を発売していながら、第一期で活躍した 67〜68年型“HONDA F1” を何故発売しなかったのか。 また、日本グランプリシリーズ(!?勝手にそう呼んでいるが・・・・)で人気のあったマシンたちやツーリングカーレースの主役たちも発売していない。発売するには色々面倒な手続きもあったかもしれないが、何か腑に落ちないまま50年以上たってしまった。 HONDA F1であれば、3リッターエンジンの最初のモデルであった"RA273"は発売したのはいいが、その後、初登場で優勝してしまった"RA300"や、1968年のホンダ最強のF1と言われる"RA301"や異色の空冷エンジンの"RA302"などは、同時期に発売した"Lotus49B"や"Matra MS11"、そして、"Ferrari 312"を出すのであれば、同時に発売するべきではなかったか。 "Lotus56"や"STP Special"は別"としても、インディカーの"イーグル"や"ブラバム"はいらなかったのではないか。 それを出すのであれば、ホンダF1が欲しいところだった。 また、日本グランプリシリーズにおいては、新たにGT-I, IIクラスのルール改正に合わせて発売した"マクランサ"を出すのであれば、なぜ、スタイリングに優れた"ヒノ・サムライ"や"ダイハツP5"などを発売しなかったのか。 まあ、ヒノ・サムライは、リアのエアーフォイルというウイングもあり、クライマックスとしても製品にしにくい面はあったかもしれないが。 さらに、1970年の日本モデルカーレーシング規約から“ツーリングカークラス”が新たに設けられた。 その時、クライマックスは“ミニカーシリーズ”なる1/20スケール対応のボディを発売していたが、すぐになくなってしまったミニカーシリーズを発売するよりも、ツーリングカークラスの"GTR"や"マツダ・ロータリー"、さらに"トヨタ・セリカ"、または、"フェアレディ240Zなどを出した方が活気が出たのではなかったかと思ってしまう。 なんだか、揚げ足を取るようなことばかり並べてしまったが、逆にいえば、それだけクライマックスのクリヤーボディのお陰で、楽しいモデルカーレーシングライフを送ることが出来たわけで、感謝感謝の気持ちであるが故の一言二言であったと思っていただければ幸いである。 |

次のページへ続く GO TO NEXT PAGE |

GO TO TOP GO TO TOPPAGE SPECIAL THANKS : Mr.T.I And a friend of mine. |