|

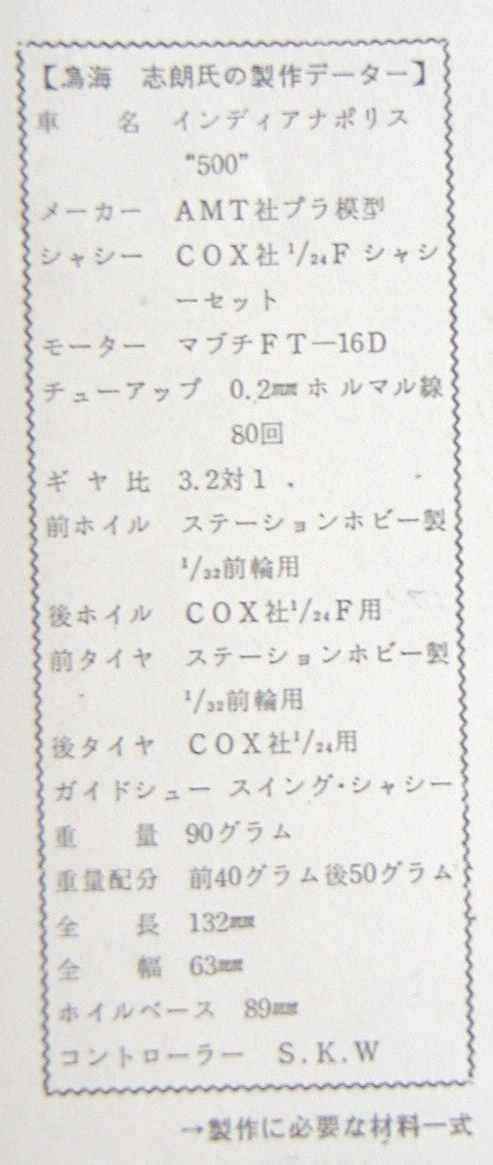

あの1/32スケール “インディアナポリス 500”を作る!!

TOP : A reproduction INDY 500. |

|

あの1/32スケール “インディアナポリス 500”を作る!!

TOP : A reproduction INDY 500. |

TOP : A K&B-PAMA Clear-body and COX-1/24 F1 flame with a Mabuchi FT-16&16D. しかし、AMTプラボディ1/32「インディ500」はすでに絶版されており、当時盛んに使われていたライト工業製クリヤーボディなども見つからず途方に暮れていた時、Dr.K氏のご好意で同型の「K&B-PAMA クリヤーボディ」を鳥海氏のためということで譲って頂きなんとか製作を進めることが出来た。この場を借りて改めてお礼を申し上げたい。 その他のパーツについても、ステーションホビー製1/32フロント・ホイル、同タイヤ、シャフト等はすでに見つからず手持ちのパーツを代用させて頂いた。また、ガイドシュ―についてもゴーセン製がなくこれまた手持ちの当時ものを使用させて頂いたのでご了承願いたい。 |

TOP : The COX flame and FT-16D. 丁寧に前後を削って行くことにより、きれいにはめ込むことが出来た。 ガイドシュ―についても、鳥海氏の製作記事通りCOX製を使用せず、スイング・アームのガイド支柱挿入穴を削りオイルレスメタルをはめ込んで通常のガイドシュ―を使用した。その理由は、フロントタイヤがCOX製ガイドシュ―だと路面に接地しないための処理である。 また、鳥海氏の発明(!?)だったスイングアームに直接フロントシャフトを取りつける通称「スイングシャーシー」は、3.2mm真鍮パイプを65mmに切断し、直接スイングアームになんとセロテープを使いぐるぐる巻きにして取り付ける。 今考えると、なんともユニークな方法ではないか。 先日、鳥海氏にその点をお聞きしたところ、その柔軟性により具合良く左右に動いてとても走りやすかったとのことだった。事実、このレプリカ“インディ500”をサーキットで走らせてみると、不思議や不思議、気持ち良くコーナーリングして行くのには驚いてしまった。まさに、鳥海マジックである。 また、リヤ・タイヤについては、本来COX製1/24ゴムタイヤの径を削って1/32用にするのがオリジナルであるのだが、現在のサーキット路面を考えた場合、スポンジタイヤの方が良いのではとの考えから急遽スポンジタイヤに変更しての走行となったのでご了承されたい。 |

TOP : A K&B-PAMA Clear-body"INDY 500". 鳥海氏が当時使用したAMT製プラボディは今はもうなく、ほとんど同型のクリヤーボディを表から塗装してクリヤーを吹いたものであるが、カラーリングは実在しない想像のものである。ただし、栄光のゼッケン・ナンバー「18」は、そのまま使用させて頂いた。NO.18なんて野球で言えばエースナンバーだなどと考えてしまうのは私だけだろうか。 また、エキゾースト・パイプはプラ棒とプラパイプで加工したものを、より「らしく」装着したもの。 |

TOP : The 1/32 scale "INDY 500"with 1/32 driver. 上の画像を見て感じるのは、少々リヤ・タイヤの径が大きすぎる点とガイドシュ―がボディより前面に出てしまっている点がやや気にかかる。鳥海氏は当時、ガイドシュ―がやはり突き出てしまうところを粘土(!?)か何かでボディフロント周りをうまくカバーしているのが実に興味深い。 現在、このレプリカ「INDY 500」は、鳥海氏の手元で新しい人生を送っている。まさに、製作者冥利に尽きる思いとはこのことを言うのではないだろうか。 編集長

|

(C) Photographs by Hirofumi Makino.