|

Enzo Ferrari |

|

Colin Chapman |

|

Jim Hall

|

|

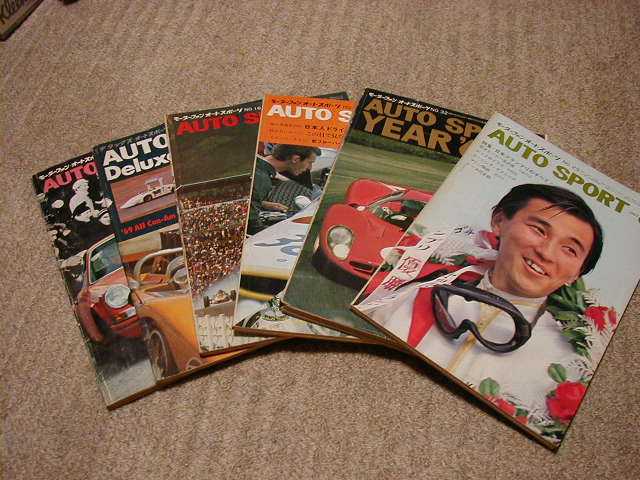

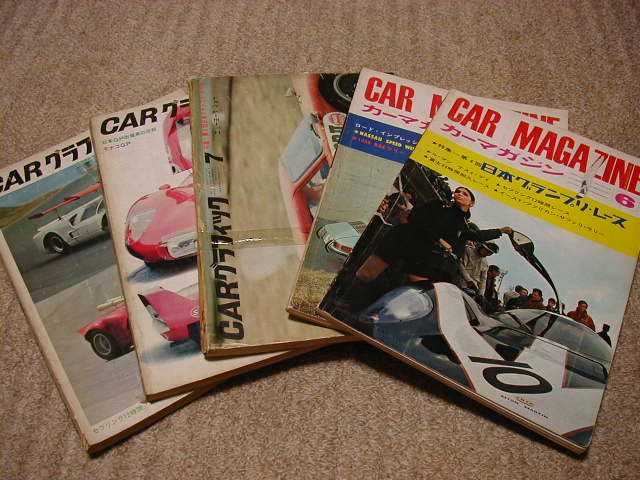

夢を実現させた少年たち

|

Soichiro Honda |

|

Enzo Ferrari |

|

Colin Chapman |

|

Jim Hall

|

|

夢を実現させた少年たち

|

Soichiro Honda |

| はじめに

新しい企画ページとしまして、60年代に「モーター・スポーツ」や「モデルカー・レーシング」等に深く関わり、現在もなお現役で活躍されておられる方々をお尋ねして、当時のことや現在、そして未来について語っていただこうというまったく新しい試みの企画ページであります。 少年時代の夢を追い続け、または持ち続けて、遂に実現してしまった方々とは、いったいどのような方々なのでしょうか。くるま村取材班は、そんな「夢を実現させた少年たち」の現在に迫りたいと思っております。 そして、記念すべき第1回目に登場していただくゲストは、私と同年輩であり、「モデルカー・レーシング」と「60年代モーター・スポーツ」をこよなく愛しておられるスーパー・モデラーの「安西泰広」氏です。 現在、安西氏は、60年代を中心としたスロットカー用ボディを原型から製作、そして現役スロット・レーサーとしても活躍中であります。また、同時に「ウエスト工房」を運営されながら、氏が作られた「スロット用レジン・ボディ」の販売もされています。実は私は、安西氏製ボディの大ファンであります。その出来映えは大変すばらく、そしてマニアックな車種選定にいつも感激しっぱなしであります。 そして、氏が製作されるボディからは、60年代当時から蓄積されたノウ・ハウや技術もさることながら、60年代のモーター・スポーツやモデルカー・レーシングに傾けられた氏の多大なる愛情を私は感じずにはいられません。現在は、そのすばらしい技術を活かした原型製作だけでなく、オリジナルのデカール等の製作などもされており、これからの「ウエスト工房」の発展が大変楽しみであります。 |

現在、日本を代表するスロットカー用ボディ原型製作者として有名な安西氏は、1960年代に日本中を巻き込み子供も大人も夢中になった「モデルカー・レーシング」黄金の第1期時代をリアル・タイマーで過ごされ、小学生時代から、その“研ぎ澄まされた才能”を発揮していらっしゃったと聞きました。 事実、私が持っております唯一の「モデルカー・レーシング」専門誌である「モデル・スピードライフ」誌上にカー・イラスト等入選発表でしょうか、安西氏の名前をはっきりと見ることが出来たことも何よりの証拠となるのではないでしょうか。 普通であれば、当時夢中になっていても30数年がたってしまうとただの思い出と言いきってしまう方が多い中、氏は、途中何年間かの休止はあったものの今もその情熱を忘れずにモデルカー・レーシング(スロット・レーシング)を続けられていること自体、驚異であるのではないでしょうか。 実は安西さんとは今だ実際にはお会いしたことがないのですが、インターネットを通じての心の触れ合いにより、あたかも目の前におられるような錯覚に陥りながら、この1年間お付き合い頂き、多大なる御指導を頂いてまいりました。そんな師匠と言うべき安西さんにぜひとも新企画の 「くるま」村の達人 に出て頂きたい旨をお話すると軽く「いいですよ」と言って頂いたことにこの場を借りて改めて御礼申し上げる次第であります。 では、ネット上インタビューという形ではありますが、記念すべき第1回目を始めさせて頂きたいと思います。 主宰者: この第1回目に当たる「くるま村の達人 夢を実現させた少年たち」のゲストは、60年代から関東や関西とは、違う進化を続けてきた中部地区 愛知県半田市にお住まいで、現在「ウエスト工房」において、大変マニアックなスロットカー用レジン・ボディを製作・販売されているスーパー・モデラーの安西さんにお越し頂きました。

ところで、安西さんにとっての60年代日本グランプリとはなんだったんですか? Y.A: 今から思えばいかにも「日本らしい」グランプリレースだったんじゃないかしら。 メーカーの都合でレギュレーション変更しちゃったり、海外からのエントリーでも、手を差し伸べるのではなく足を引っ張る方向でいっちゃてたでしょ。僕も知らず知らずにつられて「日本贔屓」になってましたね。 それと、あの頃の車両って今みたいにコンピューター設計とかではなく、デザイナーやメカニックのセンス、それと、ドライバーのテクニックが車の優劣を決めていたでしょ。そういった「人間臭さ」がプンプン漂っていたレースだったですね。 主宰者: まさにその通りですね。ニッサンR382とマクランサが一緒に走っていたレースですからね。

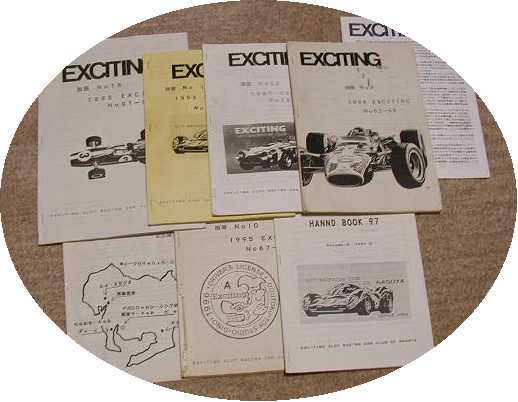

モデルカーの話に戻るのですが、安西さんは、名古屋地区で実際に当時のレースに出られていたのですか? そういえば、中部地区のモデルカー・レーシング史は、随分長い歴史がありますよね? 独自に開催されていたレース期間としては、関東や関西より長く第1期時代を続けられていたのではと思うのですが、実際どうだったのでしょうか? また、現在も「EXCITING」というスロットカー専門誌が発行されて、名古屋地区のスロットカー文化発展の基盤を築いているということなのですが、「EXCITING」誌についても御説明お願いできますか? Y.A: 名古屋のサーキットは、僕の家から電車とバスを乗り継いで1時間少々かかりました。 近所の模型屋のサーキットでは小学生だった僕が中学、高校生相手にレースを「仕切って」いましたから、結構「天狗」になってたのでしょうね。「武者修業」で2度程名古屋に出かけましたが、コテンパンのペッタンコにやっつけられ、「もう行くもんか!」と、泣いて帰りました(笑)。

僕の場合「第一次ブーム」しか経験していないのですが、名古屋にはその当時から現在まで、30数年にわたってスロットレーシングを愛好してきた方たちがいます。 名古屋市近郊に住まわれているWさんを中心とした、スロット愛好家集団で、「EXCITING SLOT RACING CAR CLUB of NAGOYA」の名称で一応クラブという形式になってます。 ここのレース運営や車両のノウハウの蓄積はすばらしいものです。 毎月3箇所のサーキットを回って各1回で合計99戦、それと年間9戦の耐久レースが計画され、16年間にわたり毎年一戦も欠けることなく実行されています。 年間約6回発行されている会報「EXCITING」は名古屋の3箇所のサーキットとDINOに来れば誰でも手に入れられます。会報とはいっても、レースレポート、データを始め、全国のスロットレーシングの情報やら、エッセイあり論説ありなどミニコミ誌として、中部地区のスロット愛好者たちのコミュニケーションの中心としての役割を果たしています。 僕がここまでレースを続けてこられたのもこの「EXCITING」とWさんを知ったからです。 「EXCITING]の主張は「レースはコミュニケーションの場である」と僕は理解し、同感し、行動してきたつもりです。そんななかで牧野さん始め北海道のTOMさんや町工場の親方などなどと知り合い、お付き合い出来たのはとても貴重な体験として一生記憶に残るでしょう。 主宰者: いやいや、私こそ貴重な体験をさせていただいていますよ。ところで、安西さんが一時期スロットカー・レーシングを止められたのは何か原因だったのですか? また、再び始められたきっかけは何だったのですか? 私は、友人が実車「ギャランGTO」を親に買ってもらいモデルカー・レーシングからやや遠ざかってしまったことと、私が少々色気が出てきたことが原因でした(笑)。 Y.A: 僕の場合は、単にサーキットが無くなったから(笑)、それと一応大学受験てことに・・・(爆)。 その後学生時代は(叉もやDINOのおやじ達と)ラリーやダートラなどを少々、社会人になってからはラジコンの飛行機、ラジコングライダーを愛好してました。 再び目覚めたきっかけというのが、またまた「DINOのおやじ」でして(笑)。 こいつが何を思ったのか千葉の片田舎から中古のコースを引き取ってきて、「コースを組むから手伝ってけろ」てなことで毎晩ギコギコ、トントン。コースが出来たらレースをしたい、レースをやるなら勝ちたい、勝てんなら物量で勝負じゃ〜、ってなことでいつのまにか「もう簡単には止めれない」ところまで来てしまったのです。 主宰者:私の場合、再び、スロットカーに芽ざめたのが、1985年頃からのMC誌の創刊とさかつう等のスロット用シャーシの発売だったのではと思います。 そして、ユニオン模型などの60年代プラモデルの再販も大きな影響だったなと思いますね。 Y.A: 僕の場合スロットレーシングの再開が、初めに在りましたね。とにかくおやじの薦めでいろいろ買わされました(笑)。スロットシャーシーも、さかつうやプラフィットを見て、「スイングアームが無いがや」とか、モーターを見て、「巻き直し出来んぎゃぁ」とか、カルチャーショックを受けました。カルチャーショックといえば、東京でレースをしたついでに「さかつう」さんに立ち寄り、「リアル指向」とでも言うのでしょうか、陶器の様にピカピカに研ぎ出しされたスロットカーの実物を拝見したときもえらいショックでしたね。 主宰者:そうですよね。アレだけ当時、常識だと言われていた「スイングアーム」がないんですから・・・。最初は、退化してしまったのかと思いましたよ(笑)。 そして、安西さんは、自作ボディを作り出すことになるのですが、60年代当時大好きだったレーシングカーたちを自分で作ろうと思ったきっかけはなんだったんですか? Y.A: 名古屋にはWさんを始め数人、自分で原型を起こし、レジンでボディーを製作する、いわゆる「ガレージキットメーカー」が存在してました。 そんな人達とレースをしながら、作り方を教わったり、製作されたボディーを安価で譲ってもらったりしているうち、「これならひょっとしたら僕でも作れるかも」と思って、紙粘土やバルサブロックをホームセンターで買い揃えて原型作りにとりかかったのが最初です。この時の車種がローラT160だったのです。

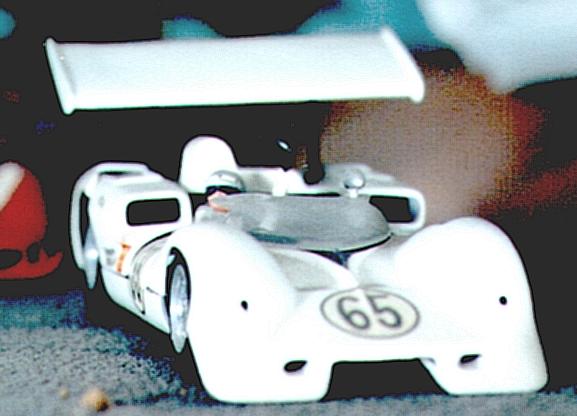

主宰者: この「ローラT160」を最初に安西さんのHPで見たときにはちょっとした「カルチャー・ショック」でしたよ!本当にジョン・サーティーズが乗っているかのごとく錯覚してしまいましたから・・・。実車では、まったく精彩がなかったローラT160ですが、なぜか印象に残る車でしたね。ちなみに、印象に残るローラは、もちろん「ローラT70」シリーズは別格として、「T160」、「T222」、「T90(インディ)」でしょうか。「T280or T290」も入るかな?!(写真:LOLA T160TS) Y.A: 当時CAN−AMシリーズではマクラーレンチームが圧倒的に強く、ジョン・サーティーズの大ファンであった僕としては、頑張って欲しかった車種の筆頭でしたから、それなりの思い入れはありましたね。 LOLAのシリーズとして、僕が実車を見たことがあるのは、T70の他はT212でした。 当時高原則武が乗っていて、田中弘のシェブロンB19と鈴鹿も走っていた記憶があります。シェブロンよりかっこ良かったけど遅かった・・・。 そういえば、フォーミュラで、ミドリが販売していたT−90のボディーを利用して、ホンダRA−300を作ったりしましたよ。 風戸が乗ったT222以降、T280の頃になると急速に記憶が薄れて・・・(笑)、 この頃から次第に興味の対象が、「見るモータースポーツ」から他のものに替わっていったのでしょうね。 主宰者: 安西さんが言われたレーシングカー離れの原因は、私にもとても良く分かりますね(笑)。 そういえば、私は鈴鹿ではないのですが、71年の富士グランチャンで初めて高原敬武の「ローラT212」と田中弘の「シェブロンB19」の速さを見てビックリしたものです。正直言って、「シェブロンB19」の方がカッコ良かったな!! それはそうと、安西さんが作られた「ホンダRA―300」ぜひ見せてもらいたいのですが、どうでしょうか? Y.A: はい、いいですよ。でも、恥ずかしいので遠目に見てね!!(写真右)

主宰者: オー!!67年イタリアグランプリ優勝車を遠めに確認できますね! その存在感が伝わってきますよ。さすがです。しかし、実車同様、ローラT90を「ホンドーラ(1967年、ホンダ・エンジンとローラT90のシャーシの混血児として生まれたためにそう呼ばれていた)」に改造してしまうとは・・・(主宰者 しばし絶句)。 ところで、「ローラT160」の前は、どのようなボディを作られていたのですか? Y.A: はい。スロットレーシング用ボディーとしては、T160の前は、思いっきり昔になりますが、30年近く前に、バルサブロックを削り出して、「タイレル002(写真右下)」を作りました。バルサでモノコックを作り、FT26-Dをエポキシで直付けしたもので、70グラムほどで仕上がりました。 車以外では、RC(ラジコン)グライダーを自分で設計製作してました。この時にバルサやベニヤ、紙といった古典的な手法から、グラスファイバーや、カーボン、ケプラーなどのハイテク素材までのノウハウや知識を少しながら身に付けることが出来ました。 主宰者: 「タイレル002」ですか!?あのダルマさん“スポーツカー・ノーズ”を纏ったF−1ですよね!?  さらに、バルサでモノコックを作り、FT-26Dを本物みたいにシャーシー剛性メンバーにしたんですか? 安西さん、当時高校生だったと思うのですが、凄い発想ですね! なんか当時お友達になりたかったですよ!本当にそう思います・・・まったく。 さらに、バルサでモノコックを作り、FT-26Dを本物みたいにシャーシー剛性メンバーにしたんですか? 安西さん、当時高校生だったと思うのですが、凄い発想ですね! なんか当時お友達になりたかったですよ!本当にそう思います・・・まったく。

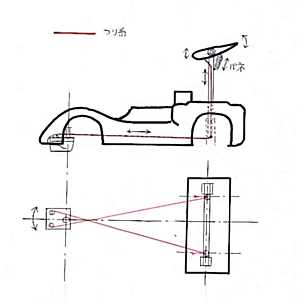

ところでこの時のボディも、やはり自作だったのでしょうか!? Y.A: はい。自作です。むくのバルサを削って、ボディーを成形しました。ボディー後端にモーターの軸受けがキチキチに入る穴を開けて、26−Dを固定し、インダクションポットは自作、エンジンヘッドカバーは塩ビのヒートプレス、ギヤーは丸見え。 スイングアームや、前輪の軸受けなどは、「虫ピン」をボディーの裏からあちこち差し込んで、エポキシで固定し、パイプ(真鍮パイプ)やピアノ線をその虫ピンにはんだ付けして工作しました。 あの当時・・・、今もかな!? モーターを構造材にしたスロットカーは見たことも聞いたことも無く、(ブーム末期で、情報もはいらなかったし)写真の1枚でも撮っておけば良かったですわ(非常に残念がる安西氏)。 そうそう、DINOのおやじという「証人」がいましたわ。今電話して証言させようかな!? ハハハッ、まあ、証人がいただけ幸いでしたが、僕の少年時代の傑作といえるでしょうね!! 主宰者: 安西さんが言うように、きっと安西さんが最初だったんではと思いますよ。「虫ピン」をボディの裏から打ち込んで半田・・・、う〜ん、やはり発想の仕方が違いますね! そういえば、チャパラルとあえて言わせて頂きますが、安西さんは、あの「2E」のウイング(当時は、フリッパーなんて言ってましたが・・・)を走行中に動かそうなんて発想はありませんでしたか? 私は、実際には完成できなかったのですが、理論的には出来ると言うことで何回かトライはしました。まず考えたのが、ウイングの2本の支柱(アルミパイプを使用)の中か外に釣り糸のようなものを通してその先端をウイング自体(前半部)に固定します。そして、釣り糸の逆の先端をボディの中を通してガイドシューの左右に繋げます。走行中、ガイド・シューが左右に振られる時に、ウイングが引っ張られて前方向に垂れるという簡単な方法です。 ところがウイングが垂れ下がった後、元の位置に戻さなければならないでしょ? ここが問題で・・・、遂に完成できませんでした(笑)。 スプリングをウイングに付けて戻す方法も考えたのですが、なかなか難しくて出来ませんでした。

現在のさかつうやプラフィットシャーシーならピッチング軸でのフローティングの動きがとれるので、シャーシー側からピアノ線を立てておくだけで、工作は難しくないでしょう。 当時のパイプとピアノ線のシャーシでは、せいぜい、ローリング軸のフローティングで精一杯だったことで、チャパラルのウイングは僕は動かさなかったですね。 今思えば、重りを前後に移動できるように工作し、それを「動力」に使えば「動かす」だけなら何とか出来そうな気がしますが。 ちなみに僕が実際に動かしたウイングは、ニッサンR381(右写真)の左右分割ウイングだったのですが、文章で説明するとややこしくなるのですが、パイプとピアノ線で何とか動かしたことは有ります。 主宰者: R381ですか・・・。わたしもやりたかったな! 話しは変わってラジコンですが、当時のラジコンって今と違って誰でもすぐに作れる代物じゃなかったと思うんですよ。それを自作されたと言うんですから、やはり安西さんは只者ではなかったんですね! Y.A:当時、ラジコングライダーとして市販されていたものに、性能的、強度的に、ある程度の水準に達していたものが無かったものでしたから自作せざるを得なかったというのが実情でした。 それと、僕が入会していたクラブの水準が、当時全国一のレベルでして、材料からテクニックから素材の知識やら、あれこれ叩きこまれました。 主宰者: そうだったのですか。話しがそれてしまいましたが、安西さんが作られる「原型」は、他の方とは違うやり方で作られていると聞いているのですが、簡単でいいんですけれどどのように作られるのか教えて頂けるでしょうか? 例えば、材料とか・・・。また、図面などを作られて製作されているのでしょうか? Y.A: 最初の頃と今ではかなり違って来てますが、基本的には、「まず寸法を出す」ところから始まります。ローラの時は、結構「わや(むちゃくちゃ)」な決め方をしてました。 車幅はレースのレギュレーション一杯の幅にまず「決めて」、ホイールベースは「これだけの長さは必要」と思われる寸法にしました。 そこから3面図を起こし、タイヤ径に合わせてホイールアーチの寸法を出したりガイドアームの長さに合わせてノーズの寸法を決定しました。それでも、実車の1/24換算とそれほど相違は無かったのです。 もともと「実車の寸法」自体、まゆつばものでしたからね。〈笑)。 最近のものは心を入れ替えて(笑)、車幅とホイールベースをスケールダウンして、3面図を描き、大雑把に削り出した後は「現物のイメージに合わせて」形を造っています。 材料は何でも良かったのですが、僕は、材質の特徴を把握している「バルサ」を使用しています。 バルサの長所としては、削り出しが容易で、「形」を成形しやすいのですが、「木目」や「くせ」を取り除くのにちょっと「こつ」が要るのと、細部のラインとか細かいディテールが出せない弱点がありますので、数種類のパテを使い分けて弱点を補っています。 主宰者: お話しを聞いていると、簡単におっしゃっていますが、「バルサ」の「木目」や「くせ」をパテで修正しながらなんて、やはりなかなか出来ませんよ。やはり、凄いです・・・。 そして、その次に作られたのが、あの「フォードMKIV」ですよね! 安西さんがこれを作られたのを見て、1967年当時、ライバルだった「チャパラル2F」や「フェラーリ330P4」などよりも「フォードMKIV」を好まれたんだなと・・・、思ったのですが、実際はどうだったのですか?  それと、フォードGTMKIVの市販キットが入手困難で、かつ「形」的に気に入らなかったこともあります。 手前味噌で申し訳ありませんが、僕のMKIVが一番「らしい形」をしているという自負はあります。

主宰者: いやいや手前味噌なんてとんでもないですよ、安西さんのMKIVは、やはり絶品だと思います。これは、お世辞でもなく本当に・・・。あの独特なフロントの顔付きを見れば誰だってそう思いますよ。 そして、その後が傑作と誉れ高い「ニッサンR380II」ですが、このモデルを選ばれた理由も教えてもらえますか? Y.A: これのきっかけというのも、「モデルカーズ」誌主催の「モデルカーズコンテスト」ってものがありまして、ある時のテーマが「日本のレーシングカー」ということになってました。 日本を代表するレーシングカーといえば、日産R380-IIですよね。(独断) うまく出来たら応募してみようということで、作ってみたのです。そして、これも市販されているプラモデルはあったのですが、それが僕にとってあまりにも「許せない」出来だったこともありまして、(これも独断ですね)。自作した次第です。 これが思いの他よく出来まして、(笑)「コンテスト」など初めて挑戦したのですが、運良く「佳作」に入選しちゃったのは、今更思えば、我ながら「凄い」ことだと驚いてます。 何か、「テーマ」とか「締め切り」がないと何にも出来ないみたいですね(笑)。実際その通りなんですが(爆)。 主宰者: 私のHPの「第4回日本グランプリ」にも安西さんの作られた「R-380-II」を背景画像に使わさせていただいておりますが、知り合いに、この画像はモデルカーであると言っても誰も信じてくれないんですね。これは、安西さんの作られた「R-380-II」の完成度の高さを示す良いエピソードだったと思いますよ。 私も高校生時代にクリヤーボディを自作して、近くの「巣鴨サーキット」で販売させてもらった経験があるのですが、原型を作るという事は、当たり前ですが、そのボディの曲線・曲面を立体的に削るわけですよね?これがとても難しくて大変苦労した思い出があります。しかし、安西さんの原型の画像を拝見していると本当にナチュラルというか、自然な曲面がちゃんと出来上がっていたんで本当に感激しましたね。こればかりは、努力というか天性の才能なんだなと、しみじみ思ってしまいました。さらに、ツーリングカーを作られると聞いてますます尊敬してしまいました。生意気にも現在リタイヤの私から言わせて頂ければ、ツーリングカーのボディって単純そうで、とても難しいものだと思うんです。スポーツカーと違い、単純な面の繋がりで構成されているからこそ、正確に面取りしていかなければ全然違う顔になってしまうのではと思うんです。 だからこそ、安西さんの凄さが分かってしまうんですね!!

Y.A: 僕に「天性の技」が備わっていたら完成まで半年近くもかかりませんよ(笑)。モデルカーの原型を製作するとき、右と左で形が同じになるようにするのが基本であり、大事なことなんです。その為にしょっちゅうノギスを当てたり、テンプレートを作ったり、冶具をこしらえたりして何度もパテ盛、修正を、自分が納得するまで繰り返します。 380の時も、筋彫りも終わり、「これで完成」としても誰も文句はつけないだろう段階まで出来あがりながら、どうしても納得するわけには行かない個所を発見し、決断するのに数日、修正するのにさらに数日かけたことも一度ならずあります。 そう言う意味で言えば、努力とかいうのではなく、「執念深い」という言葉の方が、ぴったりきます。 あと、製作途中で、ベテランの人に見てもらうのも有効な手段ですね。「細部にのめりこんで」いたりすると、肝心な所が見えなくなったりしますから。 写真とか資料と見比べるだけでなく、実車の「イメージ」をどこまで表現できたかが重要だと、最近思えてきました。「ここの所をうまく再現できれば、良い」ポイントを掴むのがこつですね。 兎にも角にも、最も大事なのは「手を動かすこと」であり、「形を造る」ことだと僕は思ってます。 ノウハウなんてものも、何台かこしらえているうちに、色々身に付いてきます。 ノウハウといえば、僕にとって一番ラッキーっだたのは、身近に「師匠」が沢山いらっしゃったことですね。 お陰であまり遠回りせずに、成果を得ることが出来ました。 僕が体験を通して知っていることは、何でも教えちゃいますから気軽に遊びに来てくだされば幸いです。 主宰者: いや〜、安西さんのスピリットに触れさせて頂いて感激です。今のお話しなんか、私なんぞそれこそ「その通り」としか言えないくらい正論だと思いますし、また、長い間、いろいろ経験された安西さんだからのお言葉だと思うんですね。本当に、ありがとうございました。 それでは、少し安西さんのすばらしい作品を御紹介したいと思いますので、御紹介した後でまたよろしくお願いします。 Y.A: わかりました。 |

|

(TEH GALLERY OF YASUHIRO ANZAI ) |

| 主宰者: 何回見てもすばらしい作品だと思ってしまいます。特に、「ニッサンR380−II

」は今まで良いキットに恵まれていなかっただけに決定版といえるのではないでしょうか。本当に惚れ惚れしてしまいます。

技術的にすごいなと思ったのは「ランチャ・フルビアHF」です。実際ツーリング・カーを作るって大変なことだと思うのですが、安西さんは、いとも簡単に作られているのには感心を通り越して感激してしまいます。 Y.A: いとも簡単につくったように見せかけるのが、骨でして(笑)。 フルビアの場合も、多くの先輩方にチェックを入れていただき、何度も何度も修正を繰り返してます。 写真資料などもけっこうありましたが、それ故に苦労した所も多かったです。 レーシングカーの曲面は、自分でも空気抵抗とか「格好」とかを考えて形を造っていけば、それほど大差なく実車の形を再現できるのです。目的がはっきりしていますからね。 フルビアのように、デザイナーの主観(主張)が前面に出てきているものは、「何でこんな所をとんがらせているんだよ〜」とか「ここのアールの意味が判らん」など、自分が理解できない形をしているところが、いくつかあるわけです。もちろん微妙な所でですよ。 その辺りで、実車のデザイナーの意図を理解するのに時間がかかりました。窓枠に「紙」を使ってみたり、新たに工夫した所も多かったモデルでもありますね。 主宰者: う〜ん。わかるようでわからないようで・・・(笑)。もう30年近く前のことで記憶も定かではないのですが、例のクリヤー・ボディを作っていた頃のことですが、「マツダ・カペラ・ロータリークーペ」をどういうわけか作ろうと思った時、「シェブロンB19」はまあまあ上手く出来たのになぜかツーリングカーはとっても難しかった記憶があります。 ところで、話題が少し戻りますが「ローラT160」のことで昔から疑問に思っていたことがあるのです。それは「T160」のオリジナルな形っていったいどの車が正しいのですかね? ジョン・サーティーズの「T160TS」、チャック・パーソンズのフロントが少し角張った赤い「T160」、はたまたサム・ポージーの丸っこい白地に赤の「T160」や「69年日本グランプリ」や「富士グランチャン」で走っていた酒井正や田中健二郎が乗った赤い「T160」などいろいろなボディ・ラインを持った「T160」がありましたが、今一つオリジナル・デザインがわからないのです。安西さんはどうこの「ローラT160」という車をとらえて作られていたのか教えて頂けますか。 Y.A: どれが正しいとかは言えないのではないか、というのが僕の結論です。 チャック・パーソンズの「ロングノーズ」以外はそれほど形に大差は見られないし、クラッシュして、カウリングを作り直す時に、「自分の好みの形にしてみました」って言うのが案外正解だったりして(笑)。 だから僕のローラも、「平均的」な格好で納めてみました(笑)。 当時のCAN・AMレースに出ていたマクラーレンM6BやローラT70の“年代落ち”など、いかにも「わしらはプライベーターじゃぁ」てなもので、もっと「好き放題」の格好してましたよ。 主宰者: えっ、それって“ダン・ガーニ―”の「マクリーグル(マクラーレンM6Bの改造車で、ダン・ガーニ―のイーグルとマクラーレンを混ぜた名前を付けていた)のことでしょうか? そういえば安西さんがお好きなジョン・サーティーズは、1968〜69年シーズンは、ホンダ時代を含めてあまり良い環境ではなかったですね。今話題になった「ローラT160TS」の不振によるCAN-AMシリーズの敗退、F1においては、サーティーズ自身思ってもいなかった強制空冷マシン「ホンダRA―302」の登場により、当時最強マシンだと言われていた「ホンダRA―301」の開発が遅れ、みすみす勝てるレースを失うはといいところがありませんでしたよね。そして、1969年シーズンは、ホンダが撤退し好調になる前の「BRM」チームに移籍するがいいところなし、そしてCAN-AMでは、あの「チャパラル2H」をドライブし、散々の目にあうなど不運なシーズンだったと思うんです。今、もしもジョン・サーティーズに現役時代のワースト・マシンはと質問したらきっと「RA−302」と「2H」と答えるのではと思いますよ・・・きっと。 そして、F1をドライブする意欲が薄れたのでしょうか、ジャッキー・イクス等若手ドライバーに主役の座を奪われていきましたよね。特に印象に残っているのは、スパ・フランコルシャン・サーキットで開かれた1970年「スパ・1000kmレース」においてイクスとコンビを組みフェラーリ512Sをドライブしたサーティーズは、なんとイクスに予選タイムで追いつけず私は本当にガッカリしたものでした。 Y.A: 確かにあの当時は何かと恵まれていなかったですね。チャパラルにしろ、あの年、終いにはマクラーレンM12手を加えて走らせてましたしね。 でも、僕には「晩年」のことは、どうでもいいのです。ホンダRA300を操縦してイタリアグランプリを制覇した、あの輝いていたジョン・サーティースが全てなのです。 主宰者: 僕もそうですよ!あの時の“ビッグ・ジョン”は最高ですよね! 突然ですが、小学校から中学校時代の安西さんはどんな少年だったのですか? 私は、非常に体が弱く気管支炎でたえず学校を休んでいて、良く「コッペパン」を学友に届けてもらってました。家では、一人っ子のためかいつも画用紙にマンガ(エイトマン・鉄人28号等)や戦争物の絵を描いて遊んでいましたね。今考えてみればちょっと危ない?!少年だったと思いますよ(笑)。 また、ガリ版印刷の「ホームラン・タイムズ」(今考えると笑えます 笑)なんていう学級新聞を勉強するよりも一生懸命作っていましたね。 これってHP作りになんか通じるものがあるのかな・・・!? Y.A: 何かお互い、似た所がありますね。体が弱かった所や、学級新聞まで(!) 中学校の同級生に、「あの頃の僕」の印象を聞くと、殆どが「授業中でもしょっちゅう車の絵を書いていた」と答えてくれるほど(?)車好きの少年であったことは間違い無いです。 ま、男らしさとは対極的な位置にいまして、(^^;よく泣かされていたみたいです。 もっとも、僕にとっては、「いじめられている」という自覚はなかったです。あの当時は「いじめ」という言葉すら存在してなかったですしね。 僕も、今の時代だとひょっとしたら「何かやらかしていたかも」しれません。(笑) 主宰者: さて、だいぶ脱線してしまいましたが、安西さんの作品にあらためて触れることが出来て本当に感激しています。そしてこれからも良い作品を作られていくと思うのですが、安西さんとしては御自身の将来、さらに「ウエスト工房」の今後についてどのように考えておられるのでしょうか。 Y.A: 僕自身、この1年余り模型を中心とした多くの方々と知り合うことが出来ました。 そんななかで、ガレージキット屋としても、モデラーとしても、まだまだ駆け出しの未熟者なんだなということを痛感しております。 同時に、こんなものにでも、一応の評価してくださった方々も少数ではありますが、いらっしゃったことに感謝すると共に、今後の励みにして行きたいと思います。 「ウエスト工房」としては60年代、力の割りには「陽の当る」扱いをうけることが少なかった「悲運の天才達」にこだわり続けるテーマは生涯貫いて行きたいと考えてます。 経験不足は経験で補うとして、これからも、今まで通り、、マイペースで無理をせず細々と続けて行きたいなと思っています。 主宰者: 「悲運の天才達」。実に良い言葉ですね! クリス・エモン、フランソワ・セベール、ロレンツォ・バンディーニ達でしょうか!? さて、今日は長い間時間を割いて頂き本当にありがとうございました。久しぶりに中学生時代「モデルカー・レーシング」を共に楽しんだ親友と話したような気持ちとなることが出来、本当に楽しい一時を過ごさせて頂きました。改めてありごとうございました。 今後の安西さんの将来と「ウエスト工房」の御発展を期待しています。 Y.A: こちらこそ。僕みたいな、しょうもないマニアの為にに貴重なページを割いていただきまして、感謝しています。 牧野さんこそ、お体に気をつけて、今後のHPの充実、ご発展を心からお祈りします。 どうもありがとうございました。 以上を持ちまして“「くるま」村の達人”(夢を実現させた少年たち)の第1回を終わらせて頂きます。 安西さん本当にありがとうございました。 なお、もっと詳しく“安西ワールド”を知りたいと思われる方は安西師匠自ら主宰されている「ウエスト工房」HPをご覧なられることをお薦めいたします。 主宰者

御意見御感想をお待ちしております。 (C) 13/JUNE/2000

PHOTOGRAPH,REPORT BY YASUHIRO ANZAI

|