(PART 2)  |

(PART 2)  |

|

|

| Part1に引き続きまして、「日本モデルカー・レーシング史」の軌跡をおっていきたいと思います。

Part2では、特にモデルカー・レーシング発展のために貢献した“専門誌”や“クラブ誌”の役割や誌面企画を中心とし、その中で、全日本モデルカーレーシング協会等とタイアップして“モデルカーレーシング界”の発展、及び販売促進させたと思われる広告等をおり混ぜながら、進めていきたいと思います。 “エピローグ ブームの終焉と新たなる出発”

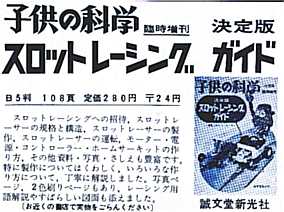

「モデル・スピードライフ」誌の創刊 1965年は、まさに、アメリカより渡ってきた「モデルカー・レーシング」が日本中をブームの渦に巻き込んだ年でありました。それに便乗するかのように相次いで「モデルカー・レーシング」を特集した“入門書”や“臨時増刊誌”が数多く出版され、日本中が1960年前後の「ダッコちゃん」ブーム以来の大フィーバーと化したのでありました(右の画像は、誠文堂新光社発行の「子供の科学 臨時増刊 “スロットレーシング ガイド」であります。当時も“スロットレーシング”ということばが、使われていたとは、驚きでありました)。 また、当時の漫画月刊誌や、漫画週刊誌の広告や懸賞には明らかに、模型メーカーとタイアップして“モデルカー・レーシング”を“景品”、“懸賞”にした広告も少なくなく、当時の人気ぶりがうかがえました。 そんな中の昭和40年(1965年)9月30日、科学教材社より、モデルカー・レーシング・ファン待望の月刊専門誌「モデル・スピードライフ(創刊号から第6号までは、価格120円、第7号より130円)」が創刊されたのでした。それはまさに、グッド・タイミングの創刊でありました。「モデル・スピードライフ」誌は、1965年11月号(創刊号)から、1967年7月号までは、単体の月刊誌として発売されておりましたが、諸般の事情により1967年8月号からは、同社の兄弟誌である「模型とラジオ」誌の“とじ込み特集(モデルカー製作特集 モデル・スピードライフ)”として1969年3月号まで継続されるのでありました。 その後、1969年4月号からは、「模型とラジオ」誌の1企画ページである“モデルカー・レーシング教室”として、再スタートすることになるのでありました。しかし、その後の“モデルカー・レーシング教室”については、いつしか私自身が「モデルカー・レーシング」から遠ざかってしまった関係上、“モデルカー・レーシング教室”がいつまで続いたかについては今だに謎のままであります。ただ、私が現在も持っております“モデルカー・レーシング教室”は、1969年の10月号まででありますことから察しますと、少なくとも、1969年中は、「模型とラジオ」誌に掲載されたのではないかと想像できます。   このようにして、日本における「モデルカー・レーシング」発展への軌跡は、運営機関(日本モデルカー・レーシング連盟と全日本モデルカー・レーシング協会の発足、そして、数多くの営業サーキット設立)の活動とその充実ぶり、そして、専門誌の創刊等から考えてみても、万全の態勢でスタート出来たと思われました(左上の画像は、最大級の貢献をしたと思われる「モデル・スピードライフ」誌と第4集まで出版されたと思われる「模型と工作 増刊号」。右上の画像は、「模型とラジオ」誌のとじ込み企画となってしまった「モデル・スピードライフ」)。

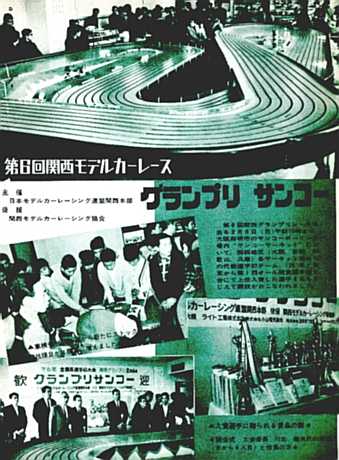

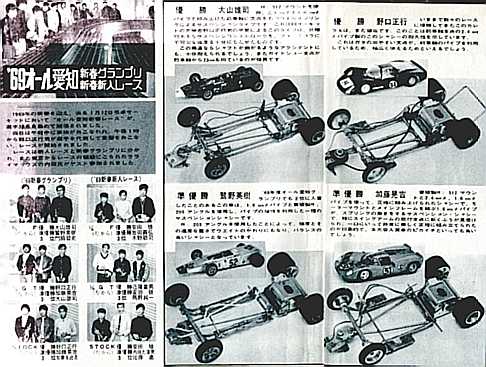

なお、オール関東選手権は、主催「日本モデルカー・レーシング連盟」、後援「全日本モデルカー・レーシング協会」であり、関西モデルカーレースは、主催「日本モデルカー・レーシング連盟関西本部」、後援「関西モデルカー・レーシング協会」でありました。これらを見ると、連盟も協会も関西と関東に本部を設けて運営されていたことがうかがえます。   驚くことに、サイド・ワインダーマウント方式が全盛の中、全ての優勝車が“インライン”方式を採用していることです。また、Fクラスには、クライマックス製の“ブラバム・フォード”があり、これまた懐かしいです。 以上のレース・レポートは、「モデル・スピードライフ」誌の得意とするものでありました。 それでは、「モデル・スピードライフ」誌の創刊号から第8号までの掲載内容を簡単ではありますが、まとめてみましたので、少しでも皆様に当時の雰囲気を分かっていただけましたら幸いです。 ● NO.1 '65/11

● NO.2 '65/12

● NO.3 '66/1

|

| ● NO.4 '66/2

■第1回オール関東選手権大会1/24F優勝車を作ろう=インディ500マイルレーサー=■モーターのチューンアップ■メカニカル ブレーキ■ストックカーレーシング(2)=シャーシーの作り方=■サイドワインダー式パイプフレーム使用 1/24チャパラル■日本のMR界をアメリカから取材に来日■レース参加への手引■市販ホームサーキットいろいろ■組み立て紹介<童友社・アストンマーチンDB5><イッコウ模型・ポルシェ904><緑商会・フェラーリ250LM&フォードGT> ● NO.5 '66/3

● NO.6 '66/4

● NO.7 '66/5

● NO.8 '66/6

|

| ところで、独立していた雑誌時代の「モデル・スピードライフ」誌1冊当たりの総ページ数は、広告を含めると、平均58〜60ページでありました。また、「モデル・スピードライフ」誌の誌面の大きさは、当時標準的なA4サイズであり、これは、兄弟雑誌の「模型とラジオ」誌と同じでありました。ちなみに、当時の漫画月刊誌や週刊誌も同じA4サイズを使っておりました。

ところで、今回初の試みといたしまして、平均的な誌面構成率を出してみました。結果は、下記のような内容となりましたが、以外に宣伝広告に割いているページが意外に多いことを知り、今さらながら大変驚いております。

また、「モデル・スピードライフ」誌の表紙の“キャッチ・コピー”も創刊号から1967年初めまでは、“モデルカーレーシングファンの専門雑誌”とうたっておりましたが、手元の資料から分かる範囲で申しますと少なくとも1967年からの同誌は、“モデルカーの専門雑誌”と変わっておりました。これは、1967年から急激に衰退していった“モデルカーレーシング”人気に多分に影響されたからに他ならないのではないでしょうか。事実、それまでのような、モデルカーレーシング・キットの紹介や、レース報告以外にも、“モーター・ライズ(モーターと電池で動く模型のこと)”の紹介などが多く掲載されていておりました。また、模型メーカーも1965〜66年当時のような異常とも思える新製品発売ラッシュは影をひそめ、その時生産してしまった在庫が仇となり、処分出来ずに倒産してしまうメーカーも出る始末でありました。このような状況下の中、科学教材社としても、将来における生き残りかけた“キャッチ・コピー”変更ではなかったのではないかと想像できます。 |

クラブ誌の活動

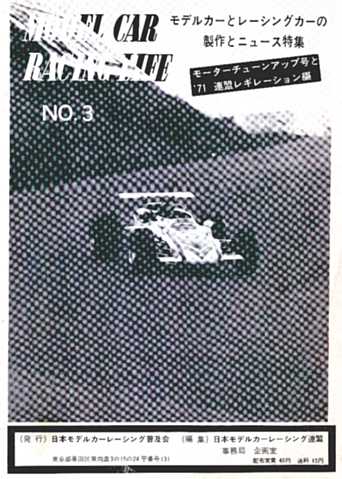

「モデルカー・レーシング連盟」が1965年当時発行していたと思われる“クラブ”誌については、私の手元には残念ながらありませんのではっきりしたことは申せませんが、1冊だけ、1971年発行の「MODEL CAR RACING LIFE NO.3」というクラブ誌を持っておりましたので、内容を紹介したいと思います。この“クラブ誌”は、あの伝説の「巣鴨サーキット」で当時私が手に入れたもので、A4サイズ総数8ページのこじんまりしたものですが、非常に内容が濃いものでありました。 発行は、「日本モデルカーレーシング普及会」であり、編集は、「日本モデルカーレーシング連盟」とあります。ところで、「日本モデルカーレーシング普及会」とはいったいどんな組織だったのでしょうか? 1971年と申しますと、すでに、大ブームが去って久しい「モデルカー・レーシング」でありますから、それらを存続させるべく作られた組織だったのでありましょうか?謎であります。 もし、お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、ご一報頂ければ幸いです。 まず、表紙は、富士スピードウェイのヘアピン・カーブに切り込む「’71年日本グランプリ」優勝車“三菱コルトF−2000”が写っております。表紙には、今回が3回目の発行であるという“NO.3”が書かれており、掲載内容としては、“モデルカーとレーシングカーの製作とニュース特集”として、当時最強のモーターでありました“マブチFT−26D”のチューン(巻き直し)のやり方と「’71年日本グランプリ」のレポート、そして、“71年度 日本モデルカーレーシング連盟規約”が記載されております。そして、各サーキットのマンスリー・レース・スケジュールが発表されておりました。

2ページから、3ページにかけては、“FT−26Dモーターの巻き直し”について詳しく書かれておりました。最初を飾ります1ページ目は、本物のレーシングカーによるレース報告及びグラビアという内容であります。 上から、「’71 日本グランプリ」と「富士1000kmレース」のレポートがあり、日本グランプリでは、三菱コルトF2000に乗る“永松邦臣”が、我が“生沢徹”のロータス69・FVCを寄せ付けず優勝しました。 そして、「第1回東京モーターサイクルショー」のレポートが続きます。ちなみに、私は、この「東京モーターサイクルショー」なるものがあったことを全く今まで知りませんでした。 そして、“モデルカーレーシング”の話題の1つとして、「連盟主催オール関東個人選手権復活」の発表が書かれております。さらに、「普及会主催のモデルカーレーシング運動会」なるイベントも同時にインフォメーションされています(なんと、1971年10月10日に、東京白金レースウェイにおいて、レースとは全く関係ない“風船割”などのアトラクション的なスポーツイベントを行なう内容であります)。 最後は、その存在自体私の資料にありませんでしたので、結局は開催されなかったのではと思っておりました“全日本個人選手権”が実は、過去にすでに行われていたようなのであります。それは、次ぎのコメントで読み取れることが出来ます。 「連盟全日本個人選手権11月に東京で開催」 今年の全日本は、チーム対抗ではなく、個人戦で11月23日東京で開催することに変更された。場所と日時は未定で、本誌No.5に詳細が発表される予定。 さらに、7ページの編集記欄には、「日本モデルカーレーシング連盟よりのお知らせ」として、下記の内容が記載されておりました。 ● 連盟の公式レース中、今年度のチーム対抗レースは、都合により中止となりました。その代わりに、“全日本個人選手権”を名古屋の“名卓サーキット”で、“オール関東個人選手権”を東京の“等々力サーキット”で行ないます。ルールは、’71 の連盟レギュレーション通りです。 このことより、「モデル・スピードライフ」誌等で紹介されておりました、“全日本チーム対抗レース”以外にも、個人タイトルをかけたレースがあったことがこのコメントにより判明されたわけであります。 ところで、これらのレースへ出場する為には、いったいいくら払い込めば参加できたのでありましょうか? それもこのページに記載されておりましたので、原文のまま書かせていただくと、 ● オール関東個人選手権への申し込み方法 夏休み恒例の全日本の変わりにオール関東が等々力のコースを初めて公式に使用することになりました。 エントリーフィーは、1種目 400円 2種目だと 700円、3種目で 1,000円 所定の参加票に記入し、お金を添えて普及会または等々力スピードウェイ宛て申し込むこと。 周回数は、予選、準々決勝、準決勝、決勝とも各3周、4周、コース変更順や得点は次号及び等々力スピードウェイにて発表、賞典は、優勝、2〜3位にトロフィーと副賞、4〜8位に盾と副賞、参加者全員に参加賞。 これを見ますと、1971年当時、シングル・レコード盤が丁度500円になった頃ではないかと記憶しておりますが、エントリーフィが高いか安いかは、やはり各自の価値観でありますから、クリヤー・ボディを1台買ったと思えば比較的安かったのでは・・・と私は思います。皆様はどう感じられますでしょうか? この「MODEL CAR RACING LIFE」を見ておりますと、何となく誌面構成が「モデル・スピードライフ」を私は思い出さずにはいられません。それだけ、「モデル・スピードライフ」の影響力が強かったからではないでしょうか。 同誌の最後の「編集後記」に興味をそそるコメントが書かれていました。 ● 今年の連盟レギュレーションはいろいろな状勢下にあって、日本独自のルールから国際的な規約に統一されつつあり、アメリカにおいても’71年の公式は決定されていない。 同誌の値上がり問題で発行が大変遅れてしまいお詫びいたします。 このコメントを読んでいて感じたのは、その当時1971年は、「モデルカーレーシング」史においての分岐点であったのではないかということです。 私自身も、高校2年生となっており、「富士グランチャンピオン・シリーズ」に夢中となり、自作クリヤーボディなどを作り、「巣鴨サーキット」などで売らせて頂いていた時代であったことを考えると、1971年は、すでに、「モデルカーレーシング」というものが、子供たちの娯楽から専門的な1部のマニアのものに変貌する年だったのではないかと思えてなりません。 (PART 2 おわり)

御意見・御感想お待ちしています。

(C) 01/JAN/2000 BY HIROFUMI MAKINO |