“追憶のモデルカー・レーシング”

|

“追憶のモデルカー・レーシング”

|

| “プロローグ”

“モデルカー・レーシング”と私の出会いは、「モデルカー・レーシング入門記」にも書かせていただいたと思いますが、私の誕生日に親父の友人からプレゼントされた日本模型製“マンタレィ”を私自身で作りあげ、友人のホーム・サーキットでレースをし、なんと勝ってしまったことがそもそものなり染でありました。時1965年、私が小学校5年生の2学期のことでした。 その頃日本では、“若大将”ブームや“ヴェンチャーズ”ブームに火がつき、若者は好んで“エレキ”の音に酔いしれていた時期と記憶しております。 私自身は、恥ずかしながら、気管支炎を患っていた関係上、からだが弱いことをいいことに学校をたびたび休み、家で“漫画(生意気にもオリジナルSF漫画?!)”を書いたり、学級新聞とは別の個人新聞でありました“ホームラン・タイムズ(その頃は、ON全盛期でありました関係上、ホームランと言えば、ヒーロー的存在だった“長島茂雄”や“王貞治”をみんなが思い浮かべ、とにかく一番という意味で使っておりました。また、当時よく私も食べておりました“ホームラン・バー”アイスクリームなんてものも似たような表現であったと思いますが・・・)”をガリ版印刷用の原紙(懐かしい・・・!)に原稿を鉄筆で書いたりしておりました。そして夕方には、クラスメートが給食のパンを届に来てくれるというパターンを繰り返していたのでありました。 そんな時、このパターンを破る“カルチャー・ショック”が私を襲ったのです。それが、“モデルカー・レーシング”との出会いだったのでした。 小学校3〜4年生の頃にも近所の友人がオモチャのような“ホーム・サーキット(たぶんHOスケールの米沢玩具製か、マルサン商店製だったかも・・・)”で遊んだこともありましたが、私が当時楽しんでいた“Oゲージ鉄道模型セット”よりも楽しいものとは思えませんでしたので、当然興味も沸いてきませんでした。ところが1965年頃に登場した1/24スケールの“モデルカー・レーシング”は、それらとは比べ物にならないぐらいのスケール感と申しましょうか、ハイ・メカニズムだったと申しましょうか、とにかく“スピード感”、“リアル感”、そして“高級感”と今までの子供の遊び(?)とは異次元のもののように私は感じたのでした。 そして、外国製キットの存在も私にとっては大変興味をそそるものだったのも事実であり、このホビーは今までのものとは違うという感覚で捉えておりました。 今回「追憶のモデルカー・レーシング 60's日本モデルカー・レーシング史の夜明け」を作らせていただいたきっかけは、この確実に一時代を築き上げた「60'S日本モデルカー・レーシング」とはいったいなんだったのかを、当時の日本での歴史をたどることにより確かめたかったことと、当時いかなる組織が存在し、どのようにレース運営やメーカー間の協定を取りまとめていたのかを35年の歳月を遡ってもう一度確かめたかったというのがこの企画ページを作った本当の動機でありました。 |

| “日本モデルカー・レーシング連盟の誕生”

1965年といえば「東京オリンピック」の翌年であり、いざなぎ景気に溢れていた“高度成長時代”のまさに絶頂期だったと思われる時期でした。 私の家族も例にもれず1960年から当時流行していたの「3LDK」アパート(公団住宅になんと抽選で当たったのでありました!)に住み、初めて自分の家に風呂を持ち、そしてまだまだ普及していなかった“TV”も持つことも出来、誠に恵まれた生活を送っておりました。 当時の子供たちの人気だった遊びは、主に外で遊ぶことがほとんどであったと記憶しております。 まず頭に浮かぶのは、「キャッチ・ボール」。私は“バット”と“グローブ”、そして“キャッチャー・ミット”を幸運にも親に買ってもらい近所の子供たちと原っぱ(懐かしい言葉でありますが、当時は必ず近所に原っぱがありました)で“ソフト・ボール”を使って遊んでおりました。それ以外に「粘土型」、「吹き矢遊び」、「手乗っけ“コマ”遊び」、「銀玉鉄砲」、「メンコ」、そして「虫取り(バッタ、カマキリなど)」などが主な子供たちの遊びではなかったかと記憶しています。

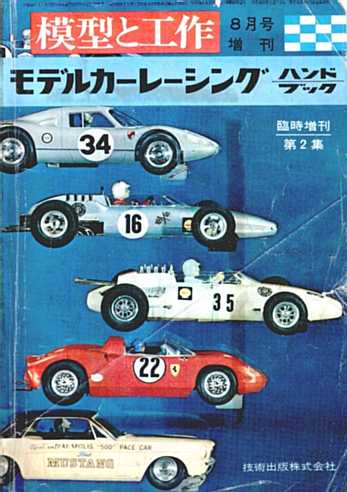

そして異変がおきたのが1963年頃でした。私の家の近くに「模型屋」さんが出来たのです。それも最新の「プラモデル(当時マルサン商店の登録商標でしたが・・・)」がショー・ウインドウに一杯飾られており、当時の子供たちの憧れの店でありました。さらに、私の父親は“画家”だった関係上、手先が器用であり、よくプラモデルを作ってもらいました(・・・というより自分が楽しんでいたようでありますが・・・)。しかもちゃんと塗装までしてきれいに作り上げる技術は子供から見るとまさに脅威でありました(その塗料が、マルサンのプラカラーであったかどうかは、どうしても思い出せません。何となく赤い缶入り塗料のような気もしておりますが、本当のところは今となっては、謎のままです)。 そんな憧れの模型屋さんに「モデルカー・レーシング」という新しいジャンルの模型が並び始めたのは1965年初め頃からだったと記憶しております。それもプラスチックと金属の部品が入っていて電気で走るという全く新しい発想の模型でありました。しかし、これらを走らせる為には別のコースを購入しなければならず私は、興味は覚えたものの私が買える物ではないという感覚でそれらを捕らえていたというのが本音でありました。 ここに当時の「モデルカー・レーシング」について書かれた雑誌である1965年8月10日発行の技術出版“「模型と工作」8月号増刊“モデルカーレーシング ハンドブック 臨時増刊第2集”の中で創生記の日本モデルカー・レーシングについて模索している様子が詳しく書かれておりますので引用させて頂き進めていきたいと思います。 |

| “このモデルカー・レーシングは、約10年前に、イギリスで始まったが、当初は、レールの上を模型自動車を走らせるという、いわば鉄道模型の変形みたいなもの、それも、家庭内でささやかに楽しまれているにすぎなかった。このレーシングが、いったんドイツを経て、大西洋を渡り、アメリカに輸入されると、またたくうちに爆発的なブームをよび、現在のスロットタイプ、つまり、溝の上を走らせる型式に発達したのである。

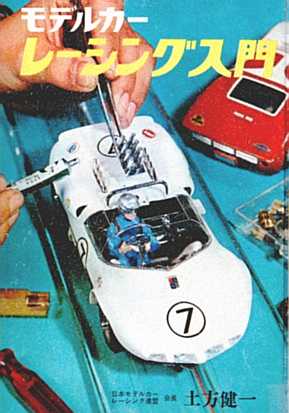

しかし、何分にも、歴史の浅い悲しさ、アメリカで大流行し、今日の隆盛をよんだ。 とはいっても、まだ、国際モデルカーレーシング連盟なんて気が利いた代物は世界に存在しない。 つまり、結論から言うと、モデルカー・レーシングを国際的に統合する機関は、この世にないし、したがってモデルカーを世界的に規制する約束(規格)もまだないのである。 ・・・中略・・・ という次第で、何となく自然発生的に、車体やコースについての約束事が生まれ、それが次第に普及して、現在一般に使われている車体規格、コース規格になったというのが真相である。ただし、くどいようだがこの規格は、世界的にはっきり取り決められ、認められたという性質のものではない。あくまでも便宜上、国際的にというより、アメリカで一般化し、そのまま日本にも持ちこまれたという程度のものである。 だからといって、現在の規格をうとんじるつもりなど毛頭ない。しかし、レーシング・ファンのひとりとして、一日も早い機会に明確な国際規格の締結されることを心から願わずにはいられない。 ●アメリカ産の現行規格 さて、ここで現在の車体及びコース規格に触れてみよう。 今日、一般に使われている規格は、アメリカの南カリフォルニア模型業協会(とでも訳すべきか。原名は Southern California Hobby Industry Association)の「モデルカー・レーシング部会(Model Car Racing Section)」で決めた“規則および規制(Rules and Regulations)”が原典になって、ほぼこれがアメリカ全般に通用しているが、サーキット場によっては、独自の規格を採用しているところもあるといわれる。 わが国の場合は、初めてモデルカー・レーシングが輸入されたとき、何分ほかに頼るべき基準が全くなかったため、この規則も同時に輸入され、以後レーシング・ブームの高まりと共に、これが日本における車体規格という地位を占めることになったわけである。” 以上、「模型と工作」8月号増刊“モデルカー・レーシング・ハンドブック”臨時増刊 第2集 −車体規格とコース規格―(大西純二氏解説)より抜粋引用させて頂きました。 また、1965年1月30日に「モデルカー・レーシングの健全な発展と普及を目的とする」を活動目的とした日本で初めてのアマチュア活動団体である「日本モデルカー・レーシング連盟」が土方健一氏を会長として発足されました。 以下、当時会長を勤められた土方氏の著作である「モデルカー・レーシング入門」(1965年12月25日秋田書店発行)に書かれております内容も同時に引用させて頂きました。

“モデルカーレーシングが、健全な室内スポーツとして、これを楽しむ人たちの間ばかりでなく、広く社会一般の人の間にも認められていますが、これはこの室内スポーツが、年齢や環境や身分等の社会的な区別に全く関係なく、一様に広い範囲で、健全な趣味として扱うことが出来るのが、今日の普及発展の基礎になっているのだと思います。 諸外国においては、すでに十年余の歴史を持つこのモデルカーレーシングも、わが国ではまだ1年ほど前に始まったばかりなので、歴史を言えるほどの実績は何も持っておりませんが、その進歩発展ぶりは、大変目ざましいものがあります。1年前に始まったばかりの頃は、車も部品も全くなく、ほとんどが手作りの状態でしたが、今日では百種を越す車と、それを上回る部品が出揃っています。また、サーキット場も至る所に設置され、現在でも1日1箇所の割で増えているといわれています。 このように急速に普及を見たその舞台裏には、メーカーの方たちの熱心な研究と、ファンの熱烈な支持があったからにほかならないと思います。今後、このモデルカーレーシングがどのように形にのびていくかは、これに関係する人たちと、そして、ホビィとして楽しむ人たちの育て方いかんだと思っています。 モデルカーはまだ生まれたばかりの小さな子供なのですから、すこやかに、立派な大人に成長してゆくようにみんなで協力して努力してゆきたいと思います。この本は、その意味で、子供の成長を助けるビタミン剤のようなつもりで書いてみました。モデルカーレーシングの健全な発展の一助ともなれば幸いと思います。” “昭和40年11月 土方健一”

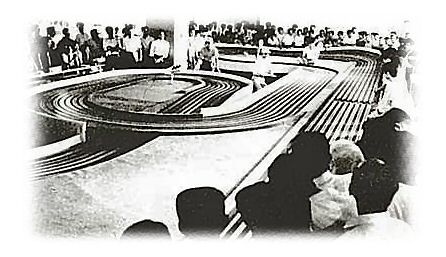

また、実際どのような規則を「日本モデルカーレーシング連盟」が取りまとめていたのかを示す文章がやはり「モデルカーレーシング入門」に書かれておりましたので下記にまとめてみました。(写真は、“オール関東選手権レース”の興奮を伝える決勝の模様) “レーシングカーの車体規約” モデルカーのレースは、他の室内競技と同じように、一定のルールのもとに行われます。このルールは、ちょっと面倒なことが決めてあるように思う人がいるかもしれませんが、どのような競技でもルールは必要ですし、また制約の中で技を競ってこそ面白みもあるのです。モデルカーのルールは、必要な最小限のことを決めてあるだけです。 日本ではこのルールを、日本モデルカーレーシング連盟が決めて、全国的に採用されています。この連盟の規約は、アメリカで作られた国際規約をもとにしているので、将来海外との交流試合などがある場合にも、このままの規約で出られるわけです。 モデルカーを作る場合もレースに出場する場合にも、この規約を知っておくことは、ぜひ必要ですから、必ずこれは最初に覚えておいてください。” |

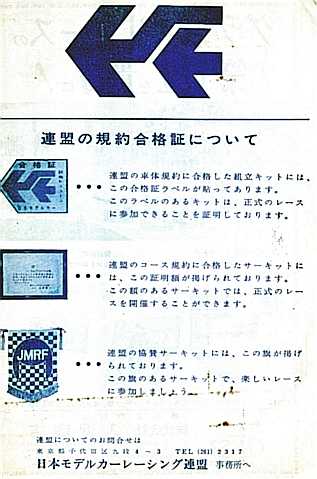

以上のことから当時の「モデルカーレーシング」界をまとめてみると、下記のようになると思います。 ● 日本で「モデルカーレーシング」が始まった時期は、1964年であった。 ● 1964年当時は、部品もなく全て手作りで一部の人間がモデルカーを作っていた。 ● 1965年1月30日、アマチュア団体「日本モデルカーレーシング連盟」発足。会長は、土方健一氏。 ● モデルカーレーシング・レースの車体規約は、「日本モデルカーレーシング連盟」が決めていた。 そして、全日本・関東・関西・中部規模のレースを主催する。 また、各サーキットで行なわれる“マンスリー・レース”等については、「日本モデルカーレーシング連盟」車体規約にもとずき各サーキットが主催運営する。 ところで、右の「連盟の規約合格証について」には次ぎのような内容が書かれておりました。

以上の内容を確認しようと思い、私は実際に過去の写真や実物を見て調べてみたところ下記のような結果となりました。

また、右画像は、「日本モデルカーレーシング連盟」公認商用サーキット(JMRF)として宣伝している“SEGA”エンタープライゼス(あのゲームで有名な“セガ”は、この時代からすでに活躍していたわけであります)の広告であります。 これらの広告から1965年から1966年当時は、「日本モデルカーレーシング連盟」の公認規約はかなりの影響力を持っていたことが想像できます。 |

| “全日本モデルカーレーシング協会の設立”

1965年6月、モデルカーレーシング製作国産メーカー、および同製品輸出入業社の連盟である「全日本モデルカーレーシング協会」が「日本モデルカーレーシング連盟」とは別の組織として誕生したのでありました。 その誕生の理由を、当時の関連記事を再び引用させて頂き簡単に述べていきたいと思います。 “協会設立の意義について” 文章前半部省略・・・。 今話題のモデルカー・レーシングは、今までのミニチュアカーやプラモデルとは全く性格を異にし、一種のスポーツとしての意義を持っている点が、特に新しい要素といえるのである。しかし、これが新しいものであるだけに、当然いろいろと問題も多い。 問題点の最大のものは、いうなれば、モデルカー・レーシングに対する理解度の不足である。いうなればモーター・スポーツの歴史の差である。日本では、実車のレースさえようやく緒についたばかりの時期で、モデルカー・レーシングといっても、基盤がきわめて浅く、なかなか大衆に理解されにくい一面があることは否定できない。 このような状況の中で、アメリカのモデルカー・レーシングのやり方をそっくりそのまま持ち込んでも、まずダメになる公算が強く、レーシングがわが国の土壌に根をおろし、永久的かつ健康的なホビィとして花を咲かせ、一般に親しまれるためには、それ相当の努力と研究が絶対必要である。この努力、研究を怠れば、モデルカー・レーシングも単なるアダ花に終わってしまうかもしれない。我々業者の立場からすれば、永久的に、このモデルカー・レーシングの普及に努めることが、レーシング・ファンに対する最大の奉仕であり、サービスであると共に、我々自身の義務だと考えている。 中略・・・。 モデルカー・レーシングの場合、ボディ・メーカーだけでなく、モーター・メーカーの協力がぜひ必要である。 さらに加えて、楽しく遊ぶ所がなければその存在は意味がないのだから、当然、サーキット場の協力を欠かすわけにはいかない。 “協会の目的について” ● 会員の経済活動を促進する為の共同宣伝 ● モデルカーレースの振興に関する事業 ● モデルカーレースの高度な品位と健全性を守る事業 ● モデルカーレースの全日本大会、及び国際レースの実施促進 ● 会員各サーキット、および全国モデルカー販売店の販売促進の為のバックアップ ● 会員の事業に関する協定 ● 会員の経済的地位向上の為にする対外団体との提供事業の推進 ● 製品及び諸設備、その他品質管理に関する事業 ● 会員の事業に関する経営および技術の改善向上、または知識の普及をはかるための指導と情報の提供および会報の発行 ● 上記の事業に付帯する事業 “当面の事業計画について”

そして、青島文化教材社製のモーター・ライズカー(電池とモーターで走るもの)のフォードGTとフェラーリGTであります。双方とも1/24スケールでありますが、モデルカー・レーシングとは違い単独にモーターと電池で動く模型の車底にガイドをつけてサーキットを勝手に走ってもらおうという(?)変り種でありました。 ところで、私はこの青島文化教材製「フォードGT」を買っていたことを今思い出しました。この「フォードGT」は、プロトタイプであった実車のモデル化であり、実戦にはついに登場しませんでしたがオリジナルの持つ美しさはさすが“ローラ”の“エリック・ブロードレー”が関与したと言われるだけのことはある力作でありました。   右の画像は、幻の(?)三共模型製作所製1/24「ニッサン・シルビア」と田宮模型製1/24「フェラーリGT330」であります。三共模型の「シルビア」は、四輪とも“ボール・ベアリング”が付く「ゴールドハイクラス」が当時1,400円、後輪がボール・ベアリング、前輪は“オイルレス・メタル”が付いた「ハイクラス」が1,000円でありました。プロトタイプカー全盛時になんでツーリングカーなの?と当時の私にとっては、このモデルにこの価格はどうしても納得出来ないものがありました。しかし、今改めてこのモデルを見るとなんとマニアックな車種選定だったのかと逆に三共模型に敬意を表したい心境であります。   ところで、学研製の「フェラーリ330P2」は、当時購入したのですが、このキットの特徴であったジュラコン樹脂のシャーシーとモーターとのマッチングが今1歩でスピードに乗らなかったという印象が残っています。それにちょっと車重が重かったような記憶があります。   右画像は、我がモデルカー・レーシング人生の原点となった日本模型製1/24「マンタレィ」とコグレ製1/32「トヨタ・スポーツ800」であります(そして、タミヤ製“ダイキャスト・シャーシーがなぜか写っております)。 ・・・ずいぶん本題から脱線してしまい申し訳ございませんでした。では、先を続けたいと思います。 ● 第1回全日本モデルカー・レーシング選手権大会開催について “この件については、まだ最終的な決定をみていないが、目下、詳細なプランの検討を急いでいるので、近い将来に実現される見込みである。その時期は今年秋頃になる公算が強く、有力新聞社、テレビ局、雑誌社などがバックアップ体制を整えつつあり、テレビによる大会の実況中継の可能性についても検討されているので、規模としても、相当に大掛かりな、華々しい選手権大会になるものと予想される。全国レーシング・ファンの皆さんは、ぜひ、この大会で、栄冠を勝ち取るべく、今からおおいに腕を磨いておいて頂きたいと思う。そして、将来には、国際レース大会に選手を派遣できるよう、わが国の水準を向上させていきたいものだと考えている。” 以上、引き続き「模型と工作」8月号増刊 “モデルカーレーシング ハンドブック”臨時増刊 第2集 「全日本モデルカーレーシング協会」の設立と将来 より引用させて頂きました。 |

| 1965年から、1966年にかけて日本における「モデルカー・レーシング」文化は確実に根をおろしたかに見えました。1965年当時の“商業サーキット”の数も東京だけで18箇所、大阪地区で5箇所、中部地区で1箇所、その他6箇所と合計30箇所を数え、翌1966年には全国で100以上の“商業サーキット”が誕生するのでありました(我が“巣鴨サーキット”も含まれております)。

しかし、1966年の後半から1967年にかけて、嵐のように日本全国を駆け巡った「モデルカーレーシング」は、突然、嘘のように衰退していくのでありました。過去の「ダッコちゃん」ブームや「フラフープ」ブームの時もそうであったように、引き潮のごとくあれだけ誰もが熱中し、夢中になっていた「モデルカーレーシング」はすでに人々の記憶から消し去られようとしていたのでした。 「日本モデルカーレーシング連盟(関東、関西、そして中部本部を含む)」と「全日本モデルカーレーシング協会」の相次ぐ設立がありながらも、なぜこのような衰退が起きたのかを“「追憶のモデルカー・レーシング」PART 2”で、ぜひ、検証してみたいと思います。次回をお楽しみに!! 長々とお付き合い誠にありがとうございました。 御意見・御感想お待ちしております。

(C) 30/DEC/1999 BY HIROFUMI MAKINO このホームページで使用しました「文献」および「写真」については、著作権法で守られています、当ホームページにおいては、趣味範囲でのみ使用し、営利目的に使用しないという主旨で作成しておりますので特に著作者には届出はいたしておりません。よって、「文献」、「写真」等のコピーでの使用にはご注意ください。

|