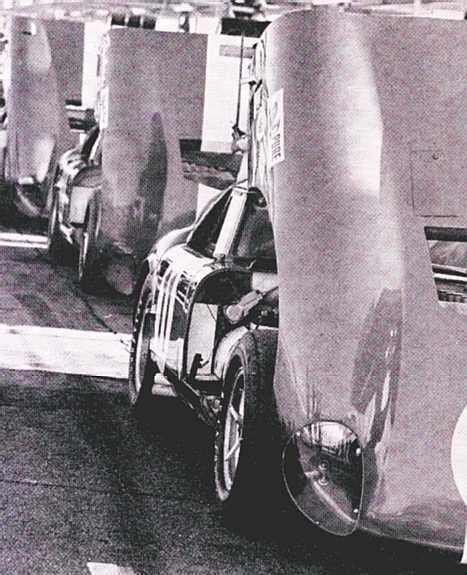

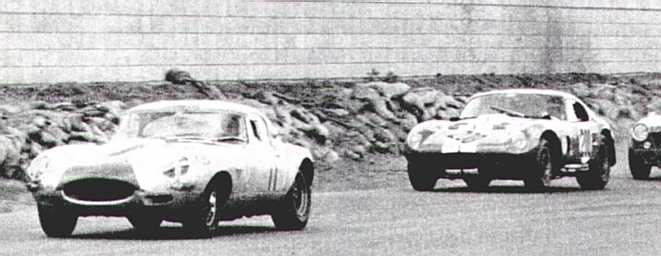

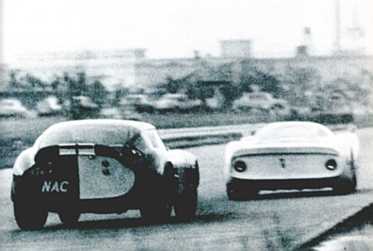

名前の由来は、アメリカ・フロリダ州デイトナ・スピードウェイを本拠とし、勝利したことから「デイトナ・コブラ・クーペ」と呼ばれていました。また、ボディ・デザイナーは、あの「ヒノ・サムライ」、そしてモデルカー・レーシングで本物以上に有名になってしまった「キング・コブラ(田宮模型製)」の実車のデザインを担当した「ピート・ブロック」であります。 デイトナ・コブラというと私がすぐに思い浮かべてしまうのは、1966年「第3回日本グランプリ」においていきなり登場した酒井正のデイトナ・コブラであります。 そして、もう1つは、1967年、私が中学生時代にセール価格ではありましたが、アメリカ「K&B」社製人気モデルカーの「コブラGT」をやっとの思いで手に入れることが出来た思い出であります。 1965年にフェラーリ250GTOよりGTカークラス・チャンピオンをダッシュしたデイトナ・コブラは、その後フォードGT・プロジェクト優先のため、実質的な引退をしたわけではありますが、翌1966年、日本に渡ってきた1台の・・・、すなわち酒井選手のデイトナ・コブラは、今は無き「船橋サーキット」等で暴れまくり、何度かの優勝を飾りました。 実際私は、当時TV中継されておりました船橋サーキットでのレースで、安田銀治ドライブの「ジャガーEタイプ」と酒井正「デイトナ・コブラ」との死闘は、今でも私の脳裡に強く焼き付いています。 そして、1969年に開催された「第2回東京レーシングカー・ショー」において、遂に私は、この由緒ある「デイトナ・コブラ」と感激の対面をしたのでありました。 すでにデビュー以来5年以上もたっている“老兵”とはいえ、その輝きは、まだまだ失われておりませんでした。

日本における「デイトナ・コブラ」の輝かしい戦績一覧

そんな歴戦の王者である「デイトナ・コブラ」をスケール・ダウンしたモデルカー・レーシングたちが、今、35年間の沈黙を破り、この企画ページに集合しようとしています。

|

| 憧れのデイトナ・コブラたち

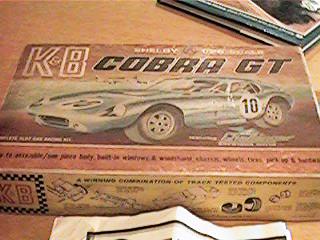

まず最初にご紹介するのが、私が小学生から中学生時代に憧れておりました「K&B」社製 1/25スケール 「コブラGT」であります。

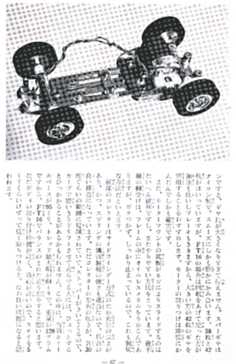

ここに資料として、1965年度 技術出版発行の「模型と工作 8月号増刊 モデルカーレーシング ハンドブック 臨時増刊第2集」のキット紹介の中に、K&B社「コブラGT」がありましたので、引用させて頂きご紹介すると共に、同じく1965年度 秋田書店発行の「モデルカーレーシング入門」より、同社製で「コブラGT」と兄弟車であった「ポルシェ906/916」のシャーシ紹介の解説部分のみを引用させて頂き続けてご紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 K&B社製 1/25 ポルシェ906/916解説より 前文略 ・・・次ぎに全体のバランスを見ますと、車重がモノグラムが158g(モノグラム製1/24 ポルシェ904GTSについて)、K&Bが142g(同社製 ポルシェ906/916の重量。ちなみに「コブラGT」は、メーカー発表重量で147gでありました。 実車の904との違いは、904の水平対抗4気筒エンジンに対して、906は、水平対抗6気筒エンジンを積むエボリューション・モデルで、後に発表されるカレラ6ではない)になっています。 後輪車にかかる重量の%を見ますと、モノグラムが57%、K&Bが66%と大きな違いがあります。 これは、前のスカラブ(モノグラム製)の項でも書いたように、モノグラムはモーターのシャフトを長くして重心を車の中心に近づけようとしているのに対し、K&Bでは反対にモーターにチャレンジャーを使って後者軸をモーターの中に貫通させて、出来るだけモーターを後に持ってこようとしています。 この両極端の比較はなかなか面白いのですが、両者ともトレッドの最大幅が63mmとなっていて、ホイールベースに対してせまいきらいがあるので、カーブを通るギリギリの限界のスピードがつかみにくいのですが、日本のサーキットではK&Bの重量分配の方が安心してカーブを回れる気がするのです。 このシャーシーは大変ユニークな構造を持っていて、フレームはアルミのボックスタイプですが、この中に横長のチャレンジャーモーターが、スッポリあさまります。このモーターは変わった構造になっていて、アマチュアの両端にマグネット部があり、コンミュテイターは平らな円盤なので、全体の厚みが大変薄く出来ていますので、サイドワインダー方式が楽に工作されています。 モーターが後部へ寄っているのでコレクターのスイングアームも70mmという長いアームになっています。前車軸の軸受けにもナイロンブッシュが使用されていて、回転を円滑にしています。 このシャーシーを組む時注意することは、フレームにモーターを取り付ける時、止めネジをあまり締めつけるとモーターの回転が落ちることがあります。この車はコックスの車に比較するほど軽量に仕上げられ、走行性能はかなり良いものがあります。 以上、秋田書店発行 土方健一著「モデルカーレーシング入門」より一部引用させて頂きました。 |

ましてやマブチFT−36Dや26Dの登場で、非力なチャレンジャー・モーターと“2.6 : 1”のギヤ比では、とても勝負にならないのは今考えて見ますと当たり前の話しでありました。 しかし、今なお、このK&B製「コブラGT」を忘れられないと言うことはやはりその出来の良いボディの美しさによるところが大きかったのではと思ってしまいます。 |

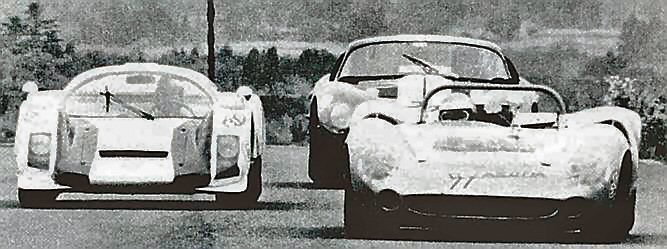

さて、次ぎに登場するデイトナ・コブラは、当時としては、異色な存在でありました 緑商会製 1/24スケール クリヤー・シリーズ第1弾「フォード・コブラ&ロータス30」という日本のメーカーとしては初めてのコンバーション・キットでのコブラであります。 このキットの特徴は、1つのシャーシーに取替え自由な2つのクリヤー・ボディが付くという言わばジャケット1着にパンツ2本が付く“スーツの青山”並みのお得なキットとして登場いたしました。 緑商会は、日本初のパイプ・フレーム・キットであった1/24「アルファ・ロメオ・カングーロ」を発売した後、今でも名キットと言われております1/24「ホンダ・フォーミュラ」を世に送り出した当時革新的と言われたメーカーでありました。その緑商会が、当時アメリカ・モノグラム社やMPC社等で発売されていたコンバーション・キットにヒントを得たのでしょうか、2つのクリヤー・ボディと1つのシャーシーの組み立てキット「クリヤー・シリーズ」をこれも日本で初めて発売したのでありました。この「クリヤー・シリーズ」には、「フォード・コブラ&ロータス30」のほかに、「フェラーリ250LM&フォードGT」、そして「1/32 ヴァンウォール&1/24 ブラバム」が発売されておりました。 その中でも、今回ご紹介するクリヤー・ボディの「フォード・コブラ」は絶品であり、一見プラ製ボディと見間違うほどでありました。

● サイドワインダー方式(2.7 : 1)によるモーターパワーのロスを最小限におさえました。 ● 固定シャーシー 軽量で丈夫なジュラルミン金属使用重心位置もグントさがりコーナーでの安定性は抜群です。 ● FT−36、FT−36Dモーター専用 ● グランプリタイヤ このタイヤを付けることによって車の性能が一段と発揮されます。 ● ステンレスシャフト使用 丈夫で錆びません。 ● クリヤーボディのスペアは無色なので自分の好みに塗装できます。 上の説明で分かる通り、「フォード・コブラ」は、最初から塗装されていたとことになります。ということは、このセットの場合は、付属の「ロータス30」が無塗装でスペア・ボディという位置付けになっていたようであります。 |

| ところで、これからご紹介する「デイトナ・コブラ」は、コックス製のものなのですが、1/32スケールの「デイトナ・コブラ」って実際にはCOXとしては発売していないんです。

しかもボディは、クリヤー・ボディということであり、ますます謎が深まるばかりであります。 なお、シャーシーはCOXには間違いないのでありますが、たぶん前オーナーがどこかのメーカーのクリヤー・ボディを取りつけたのではないかと想像されます。

上の画像は、1/32スケールCOX製シャーシーを使用した「デイトナ・コブラ」であります。 いったいこのクリヤー・ボディ・メーカーの正体はどこ製なのでありましょうか。ご覧の皆様、情報を頂ければ幸いです。 |

| さて、34年間の沈黙を破って登場いたします最後の「デイトナ・コブラ」は、最初にも述べさせて頂いたように私が長年その存在を意識しておりました大滝製作所製1/24スケール「コブラGT」であります。

ここでも大変嬉しく、また、うらやましいことでありますが、レストア記「コグレ製 トヨタ スポーツ800」の提供者でありますT.S氏がなんと大滝製「コブラGT」も手に入れられておりましたので、特別このHPの為になんとレストアして頂き掲載させて頂くことが出来ました。  また、1965年秋田書房発行の土方健一氏著作「モデルカー・レーシング入門」に大滝製「コブラGT」のインプレッションもありましたので同時に引用活用させて頂きました。   前部のコレクターはサイドワインダー方式のため充分の長さがあり、かつ、スプリングの燐青銅板の強さも適当なので、具合の良い構造になっています。ただコレクターの左右の動きが、各30度ぐらいの範囲に規制されていて、ストッパーがきいてくるので、カーブで思いきりドリフトさせて走らせる人には、ひょっとすると引っかかることがあるかもしれません。この車は、有効ホイールベースが95mm、トレッド最大幅が64mmで、重量が128kgですから、FT−16でバランスのとれた走り方をすると思います。 ただボディの取り付け位置が高く、重心が高いので、ステイを5mmくらい削って低く取り付けると、なお良い状態になると思われます。> 以上は、「モデルカー・レーシング入門」より引用させて書かせて頂いたものでありますが、文中に書かれていた「K&B」のボディとの類似性については私も同感でありました。しかし、当時としては、最先端であったアルミ・ダイキャスト素材の使用は、アメリカのコックス社、田宮模型に次ぐものであり、大滝の技術の高さを示したものでありました。 そういえば、私が小学校五年の時に作っておりました大学ノート版「モデルカーレーシング・アルバム レーシングカーねだん+レーシングカー知識付き(ナンジャ!?)」に同じ大滝製でシャーシーがコブラGTと同型であった1/24「フェラーリ・テスタロッサ」の関連記事がありましたのでこの場を借りて紹介したいと思います。ところで、困ったことにこれがなんの雑誌の記事であったのかが今となってはまったく思い出せないのでありますが、記事中のイラストに「スーパー・ジェッター」の「流星号」が描かれているところから推測するとたぶん「週刊少年サンデー」の記事であったのではと想像出来ます。 大滝のレーシングカー <テスタロッサ>

このキットは こうつくろう ボディは、普通と同じように接着していくが、接着剤は、かならずABS用をつかおう。 そして、色を塗る。かわかしてるあいだに、シャーシーの組立てだ。 シャーシーは、このメーカーどくとくの、マグネシューム製の強い合金だから、かるいし、せいかくにつくれる。だからといって、ネジがゆるんでいたらだめだ。 このキットは、モーターつきで、ギヤを平ギヤをつかったサイドワインダー式だ。 スイングアームは、いちばんさいごにつけること。さきにつけると、ボディにつけにくくなるからね。 さあ、できあがり。フォーミュラタイプのGTカーは、きっとみんなの目をひくよ。 1,200円(モーター付き)

レーシングカー全国大会近し! フェラリー250 テスタロッサ 有限会社 大滝製作所 |

| 以上をもちまして「デイトナ・コブラ 登場!!」企画ページを終わらせて頂きます。

思いかえせば私が初めて知ったコブラは、「ACコブラ」ではなく酒井選手の乗る「デイトナ・コブラ」でありました。そして、「第2回東京レーシングカー・ショー」での「デイトナ・コブラ」との出会い。 もしも、日本におけるデイトナ・コブラのデビューが1年前であれば、もっとインパクトが強かったのではと思ってしまいます。デビューした1966年は、すでに日本には最新のポルシェ・カレラ6がデビューしており、デイトナ・コブラの絶対的に有利な形でのレースを行うことが出来ませんでした。そして、ローラT70の登場によりデイトナ・コブラの出番はなくなってしまうのでありました。 しかし、私にとっての「デイトナ・コブラ」は、今でも生きています。きっとこれからも永遠に・・・。 (おわり)

御意見・御感想をお待ちしております。 (C) 15/MAY/2000 PHOTO BY T.S

|