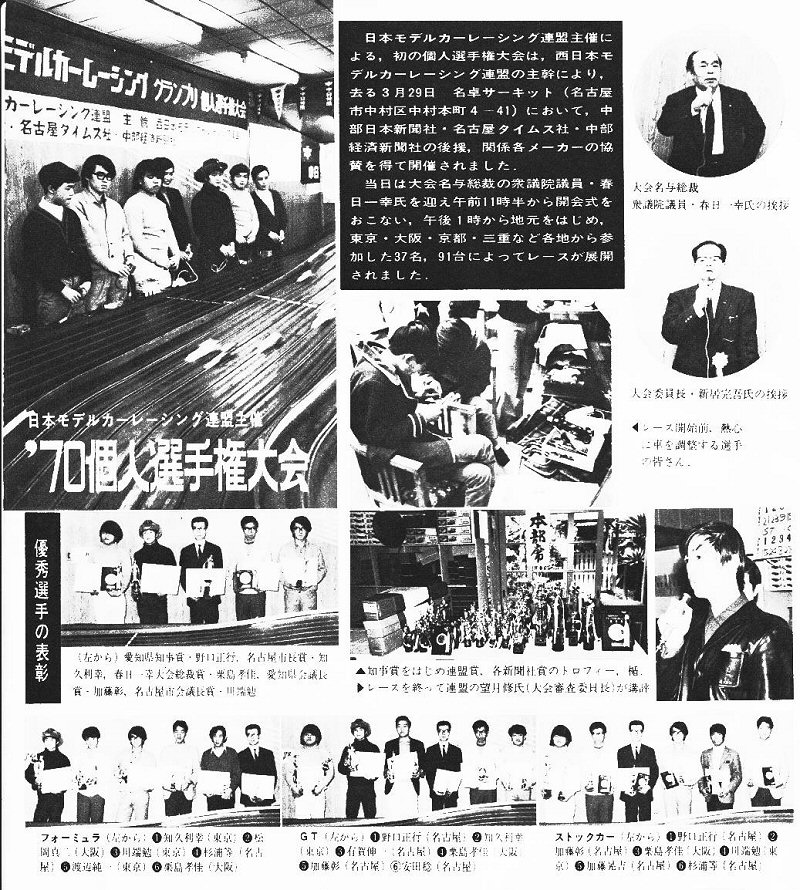

| 日本初の全日本モデルカーレーシング個人選手権!! チーム対抗レースが続いていた全日本モデルカーレーシング選手権大会であるが、 この度、初の試みとして個人選手権が名古屋 名卓サーキットにて開催された。 1970年3月29日 名古屋 名卓サーキット 日本モデルカー・レーシング連盟主催 西日本モデルカー・レーシング連盟主管  |

| 70年オール関東モデルカー・レーシング選手権大会が中止となり、メジャーレースの先行きが怪しくなってきた時に開催された「全日本モデルカー・レーシング個人選手権大会」は救世主のようなものだったのではないだろうか。 さらに、事実上モデルカーレーシングメジャーレースの運営が難しくなっていた関西地区の選手たちにとっても、チームを組めないという死活問題もあり、個人戦は待ってましたという気持だったのではないだろうか。 これまで地道にレースを続けてきた中京地区の選手たちにとっても、自分たちの実力を示せる絶好のチャンスと受け止め、それが今回の個人戦の結果にも表れていると思う。 特にオール愛知では無敵の野口選手は、地元の利も多少はあるかとは思うが、全日本でも無敵だったことが証明された。 それは個人にとっても大きな収穫だったのではないかと思う。 では、各クラスの入賞車を覗いてみることとしよう! その前に、1970年度日本モデルカーレーシング規格案が発表されているので紹介したい。 |

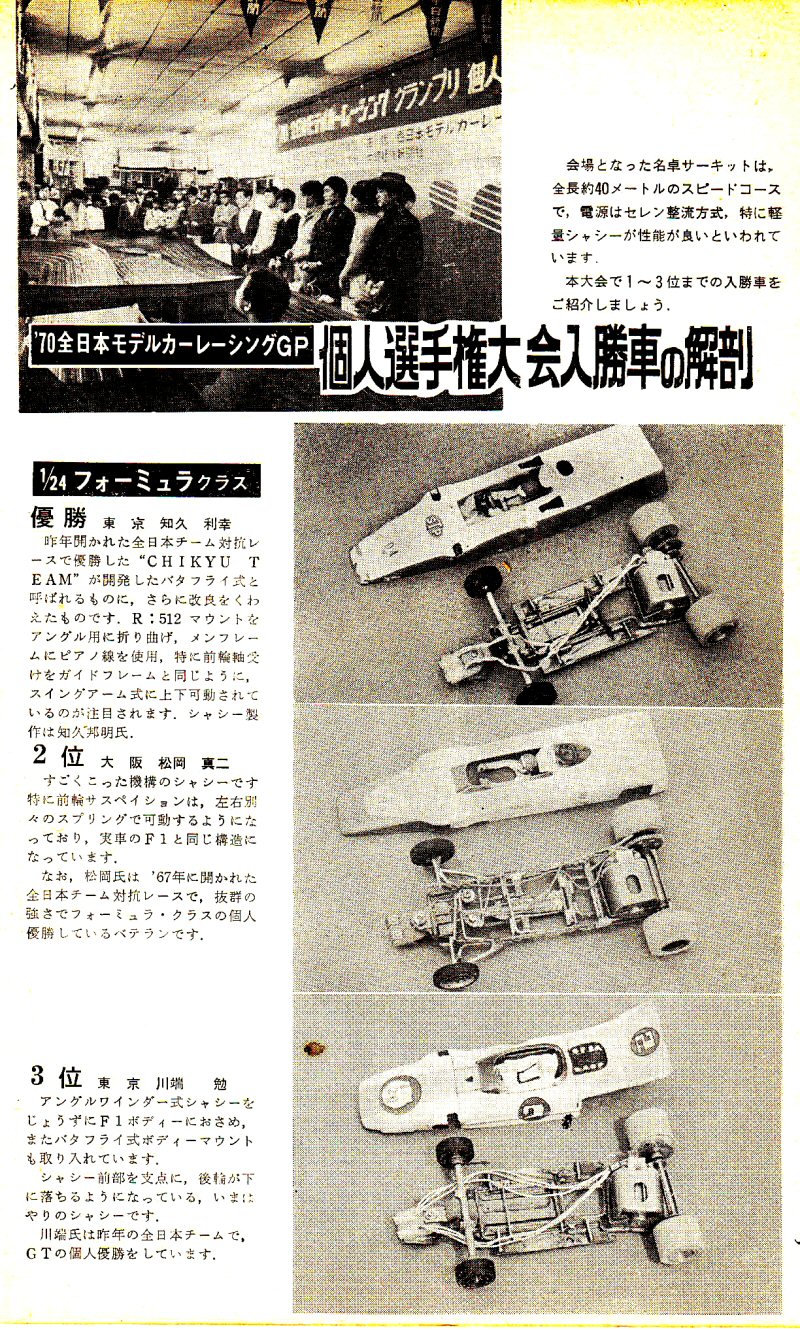

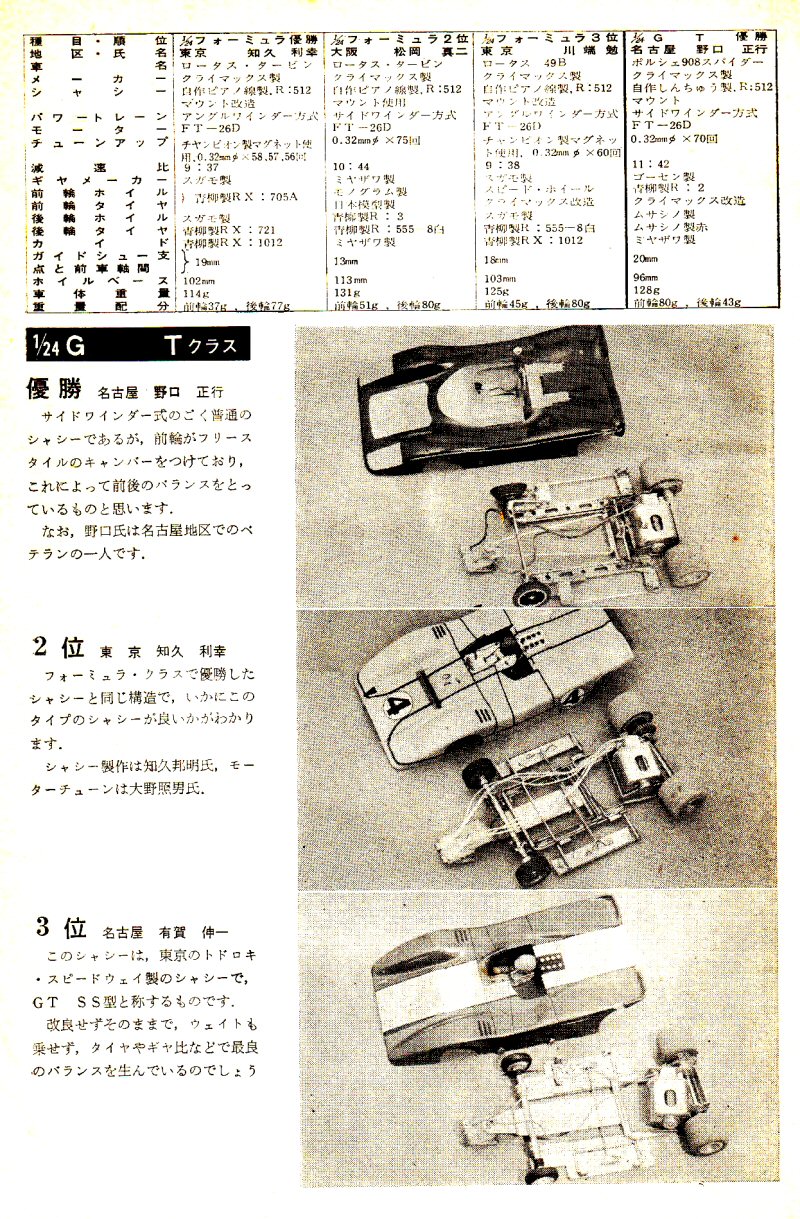

| |

|

|

|

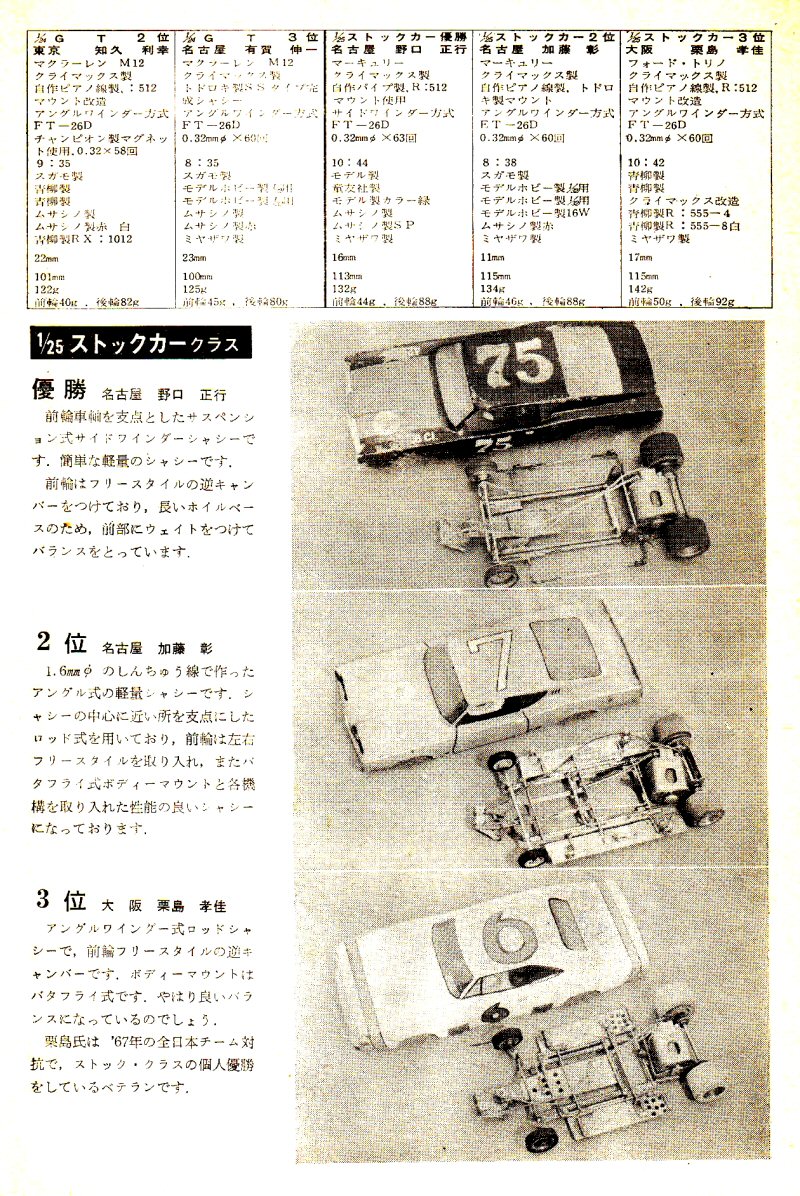

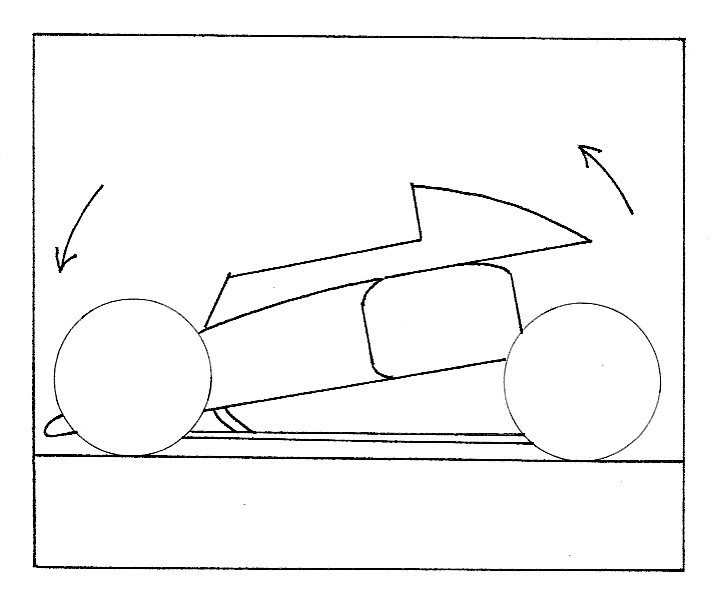

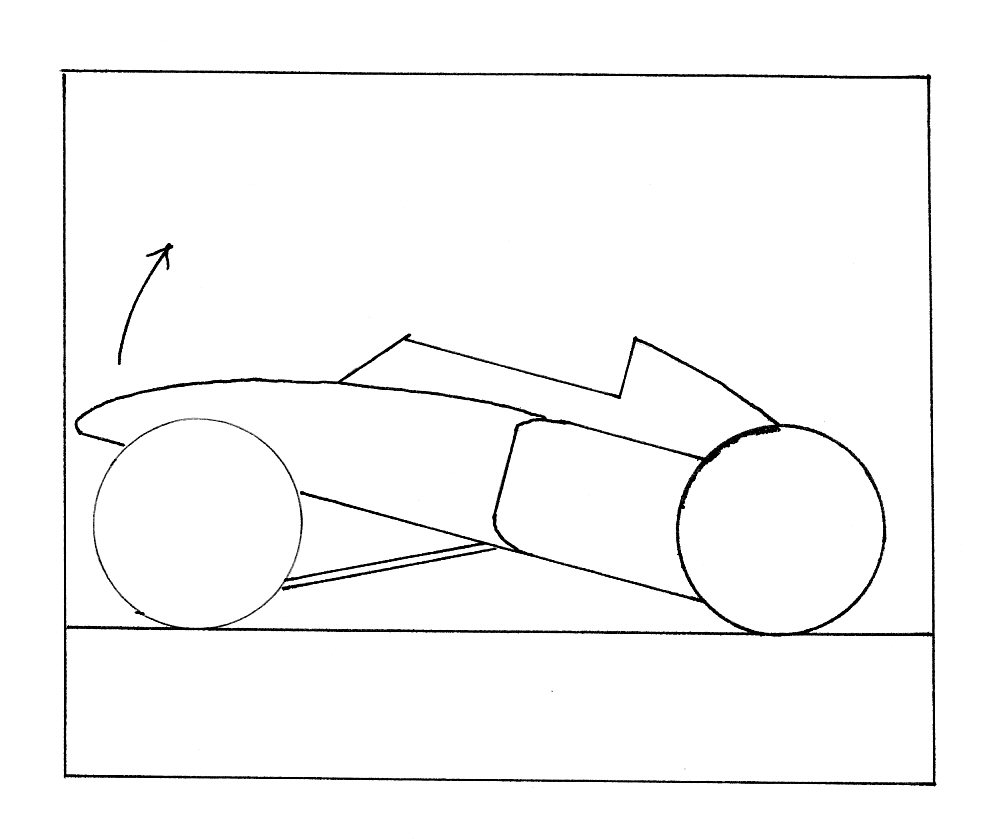

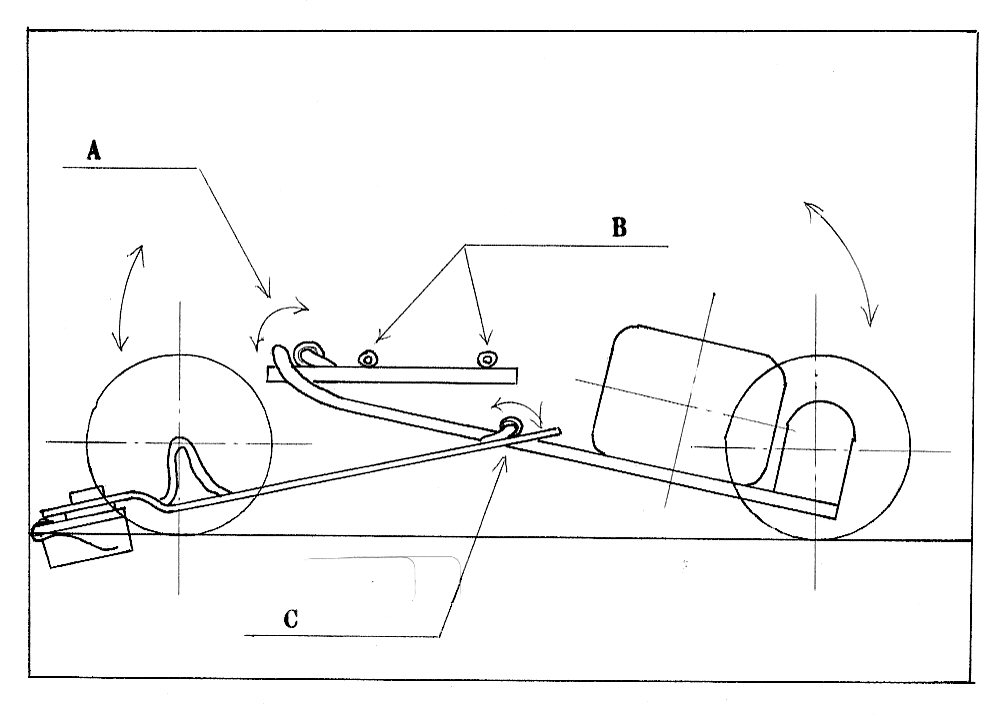

| 実に興味深い上位入賞車である。 今回、初の個人戦ということで注目されてはいたのだが、車両を見る限り予想以上にハイレベルな戦いだったのではないかと思う。一時期、席巻したスピードウェイ・ムサシノのRodChassis インラインタイプは、姿を消してしまった。時の流れに巻かれろとはいうが、実車の世界同様、モデルカーレーシングにおいても長く最強を続けることは出来なかったようだ。 ただ、残念ながら、このレースにはAYKのニューシャーシの姿はなく(発売が間に合わなかったのか?!)いつも通りのモーターマウントなどのパーツ類による貢献度に留まっていたが、なんとスタンダードのままのトドロキ・シャーシが、GTクラス第3位となってたのは驚きである。このシャーシは、トドロキ初のアングルワインダー仕様のシャーシでその性能を実戦で示したことになる。 全般的に上の結果報告にあるように、自作フローティグマウントを活用し、リヤ部分をシャーシ本体中心などに支点を置き、上下する機構を持つシャーシが多く見られた。 また新しいところでは、スイングアームとフロント軸が一緒に上下する方式を何台か採用していたことではないだろうか。 実は、この機構は、私が1971年に製作した自作シャーシにも取り入れていたので、とても懐かしく思う。 この機構であるが、下記の図に描いてみた。 |

|

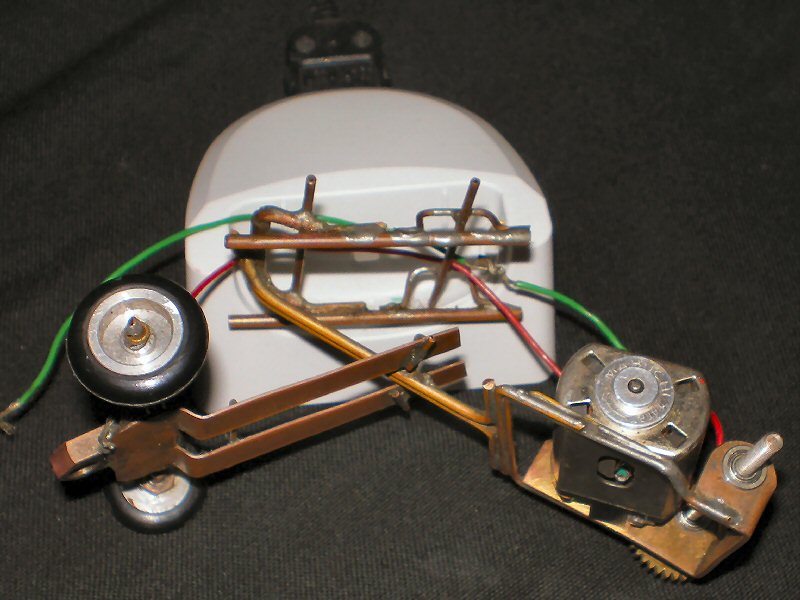

| このシャーシには、ピアノ線と真鍮線で骨格を組んでおり、中心支点よりスイングアーム&フリーホイール軸と、リヤマウント部が上下する仕組みで、リヤ部は走行中コーナーにおいて、多少左右に捻じれるような動きになるのでフローティグマウントでのバタフライ機構は備えていないが、それらしい効果は得られるかと思う。 また、フロントがフリーホイールでややネガティブキャンバー気味に装着してある。 このシャーシは、1970年当時、人気のあった“コルトF2D”のボディを自作クリヤーボディ化して載せていたものだ。 当時、巣鴨サーキットにてこのボディを販売させていただいていた。 今回の個人戦でフォーミュラクラスで優勝したロータス・タービンのシャーシは、上記の機構に少し似ているのではないかと思い載せさせて頂いた次第だ。 また、フォーミュラクラス準優勝のフロントサス付きシャーシもとてもそそられる機構であった。 解説にもあったように、個人戦と言ってもシャーシ製作は誰が、モーターチューニングは誰が、というシステムがすでに成り立っているように感じるが、これも時代の流れなのだろう。 それらがより鮮明になり、よりプロフェッショナル化されていった1970年代半ば、モーターチューニングのプロとして活躍されていたT.F氏に随分前であったがインタビューすることが出来たのだが、発表する機会がなくお蔵入りのままだった。そして、ここに来てやっとHPがその機会を得て追いつくことができた。 当時は、シャーシ作りのプロ、そして、モーターチューニングのプロなどが沢山いたという。 ただ、インタビュー内容が不覚にも行方不明となってしまい、その時に撮影した写真のみ掲載させていただくことをお許し願いたい。 このモーターは、当時(1970年代中頃)まで生産が続いていた“FT-26D”であるが、たぶん究極のチューンナップをほどこされているものと思われる。熱を逃すための穴が缶にはもちろんだが、集電箇所にも空けているところが凄い。たしかチューンナップ用の26D缶も売られていたような記憶があるが定かでない。 そして、ニューFT-16Dのチューンナップもこの時期は多かったようだ。生産中止が予定されていたFT-26Dの後継としてこのモーターのチューンナップはこれからの課題だったのではないだろうか。 しかしながら、なぜ最強のFT-26Dは生産中止になってしまったのだろうか。 1967年初頭頃に発売されたと思われるFT-26Dは、マブチモーターでは、型番としては旧型の部類に入っていたと思われる。しかしながら、新型を発売するほど全体数で売れている訳ではなかった。それは、モデルカーレーシング人口の減少に原因があるかと思う。よって、苦肉の策として、今までのFT-16Dの改良型を発売するに至ったのではないだろうか。 まあ、それだったらFT-26Dを改良すればよいのでは?!と思われるだろうが、コスト面でFT-26Dは高くついたということかもしれない。 最強と言われる“FT-270S”が登場するのはまだまだ先の話である。 ところで、この中に登場するシャーシ群であるが、AYK製RX:555-Gに似てはいるが、違うものである。 1978年度AYK公式カタログに登場するシャーシとも違う。T.F氏に伺っても「私は、モーター専門で、シャーシを言われると困るが、これらは自作シャーシです」と言われていた。 たぶん、ボディマウント(フローティグマウント)やモーターマウントなどはAYK製であり、その他の組立を自分で作られたのだと想像する。 当時のモデルカーレーシング界の一端をT.F氏にお会いすることが出来て垣間見ることが出来た。 大分時間が経ってしまったが、この場を借りてT.F氏にお礼を申し上げたい。 |

|

|

次のページへ続く GO TO NEXT PAGE |

GO TO TOP GO TO TOPPAGE (C)Photographs and textreport by BonBon. SPECIAL Aoyagi Metals Co..Ltd And a friend of mine. |