|

||

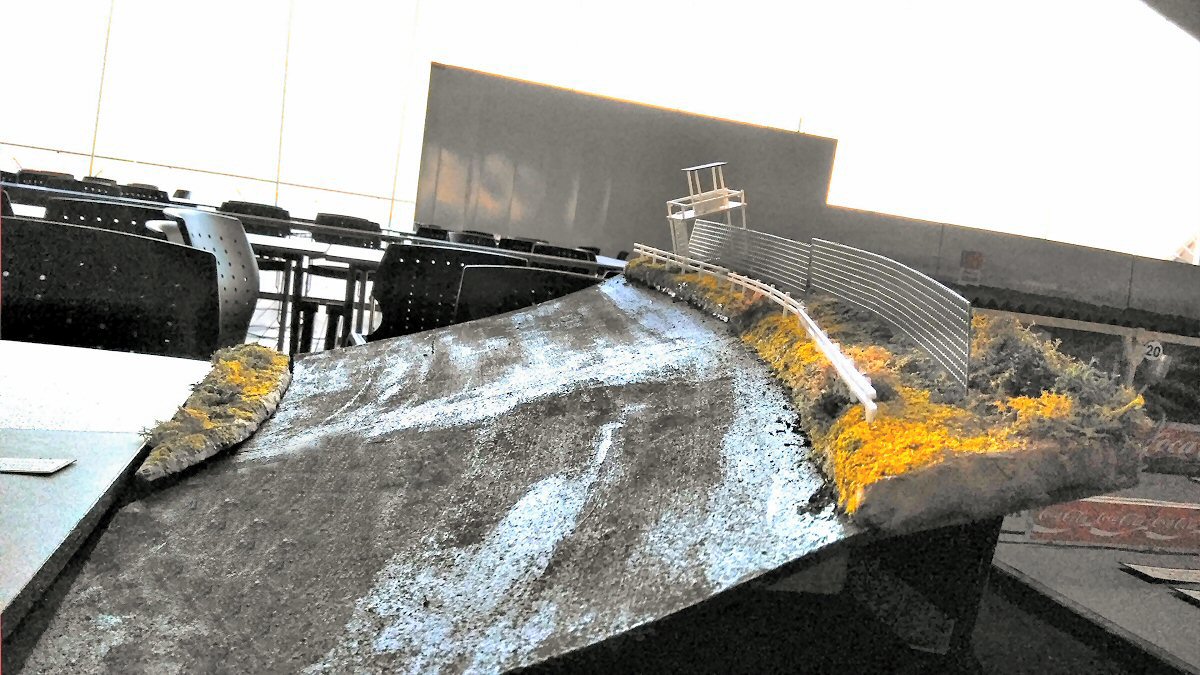

プロローグ 2019年11月2日、レースカーが1台もない1969年当時の富士スピードウェイが静かに明日の開場を待つ。 そして富士の最大の特徴である魔の30度バンクの路面が僅かに濡れている。そして、非常に路面が荒れていることがわかる。 また、ストレートの中ほどには、その年から新たに設置された“電光掲示板”タワーが聳え立つ。 明日このコースには"TOYOTA"、"NISSAN"、そして"TAKI RACING"の大排気量レーシングマシンたちが大集合する。 さらに1971年から始まる「富士グランチャンピオンシリーズ」の初期マシンたちも集合するようだ。 |

||

|

||

今年のホビーフォーラムは、新しい「令和元年」での開催である。 そして、1969年からなんと半世紀の記念すべき年でもある。 1969年というとやはり最新鋭の技術力をもって成し遂げることが出来たアポロ11号の「月面着陸」ではないだろうか。さらにその模様はライブ中継で世界を駆け巡ったのだ。さらに伝説となったロック・フェスティバル「ウッドストック」なども有名だ。 しかし、将来の「くるま村少年団」諸君の一番の記憶は違ったのでないだろうか。 1969年10月10日(体育の日・・・昔は10日だった)に開催された「69' 日本グランプリ」を忘れるわけにはいかない。 さらに排気量無制限アメリカンV8エンジンマシンの祭典として11月23日に開催された「日本カンナム ワールドチャレンジカップ富士200マイルレース」も忘れてはいけない。 そして同時にこれらのイベントの終焉がこの1969年だったのだ。 これらの舞台は鈴鹿でも船橋でもない。そう!魔の30度バンクを持つ「富士スピードウェイ」なのだ。 年一度の祭典。 自動車メーカーの技術力の対決は意地のぶつかり合いであった。 それに最新の外国製レーシングカーをもって戦いに挑んだプライベートチームとの3つ巴戦の様相が当時のモータースポーツファンを魅了したのだった。 さらに日本人として海外のレースに挑み続けたパイオニアとして“生沢 徹”や“風戸 裕”というスーパースターも忘れてはいけない。 今回、「くるま村少年団」としてテーマに上げたのが毎度お馴染みの「日本グランプリ」であるが、その集大成として富士スピードウェイ&30度バンクを舞台に当時を思い出して頂き、その終焉と共に1971年より始まる「富士グランチャンピオンシリーズ」へのバトンタッチする模様を再現したものである。 さて、無人の富士スピードウェイにビッグマシンたちが集まって来たようなのでそろそろ会場へ行ってみようかと思う。 |

||

TOP : The Fuji Speed Way Pits & Electric bulletin board.

TOP : From 1969 to the 70s. New scene, Fuji Grand Champion Series in 1971-1974

TOP : 1969 JAPAN GP in Fuji SpeedWay & the 30 degree inclined banking.

|

||

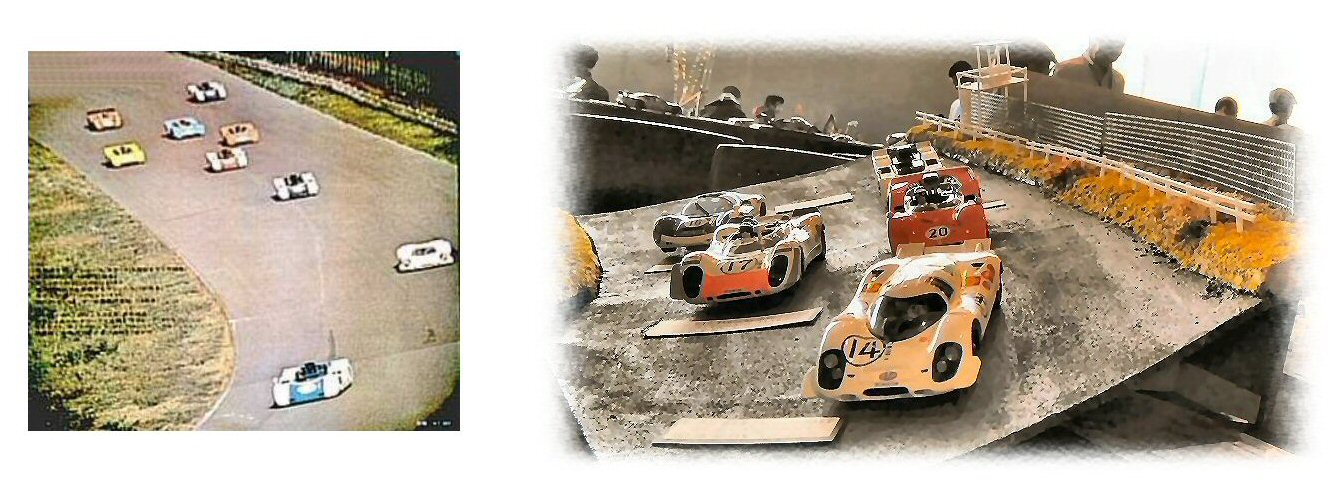

| 魔の30度バンク〜須走り落とし どうしても鈴鹿より富士に拘ってしまう私だが、ビッグイベントがほとんど富士で行われていたことも関係している。 当時のテレビ中継はすべて白黒であった。カラー放送はいつからだったろうか・・・・。 この69年日本グランプリも例にもれず白黒であった。確か、当時のNET(現 テレビ朝日)からの実況生中継(今はLIVEというが)であった。 120周720Kmの長丁場は、2回に分けての放送であった。 午前中に約1時間ぐらいの放送を行い、昼は多分「桂小金治アフタヌーンショー」か何かを挟み午後から再開し最後までというパターンだったと記憶する。 午前中トップを独走していた国さんのブルーのR382が午後の再開時には何と消えていたのだ! 変わってトップは黒沢のR382。 期待のシファートはパイパーが遅すぎてタナケンのポルシェ908にも抜かれて10位前後に落ちていたのにはガッカリした。 その後、再びシファートにドライバーチェンジ後は予選より速い“1分46秒台”で走り最終的に総合6位まで順位を上げたのは流石であった。 終盤ヘアピン当たりでリアタイヤをバーストさせてそのままゴールした根性は凄かった。 上記写真は当方のお気に入りの富士バンクの写真である。 日本グランプリスタート直後を写したもので川合とシファートが抜群のダッシュでニッサン勢を引き離している。 チーム・ヤスダのローラがなんとかくっついているのだがバンクを過ぎたあたりでスピンしてしまったのにはがっかりだった。 今回のバンク製作に当たり、イメージしたのはこの写真であった。 |

||

68' 日本グランプリ 60年代日本グランプリを語る上で1968年の大会は欠かせない。 それまで日本の自動車メーカーは市販している2000ccエンジンを頂点にしたマシンでの戦いを続けていた。 さらに恵まれたプライベーターたちも容易に手に入る2リッタークラスのスポーツカーによりレースに参加していたのが現実であった。 しかし、世界のモータースポーツ界ではアメリカンV8などのエンジンを使用した大排気量のビッグマシンたちの戦いが欧米で繰り広げられており、当然世界基準をめざす日本においてもその波は避けることが出来ず自動車メーカーもより速いマシン製作を目指すようになっていた。 その分岐点となったのが1968年日本グランプリである。 ニッサンはそれまで2リッタークラスのR380が主力マシンであったのだが、この年はアメリカで当時大人気だった排気量無制限のレース“CAN-AM”シリーズのマシンも日本グランプリに参加可能となったことで、それまでのグループ6(FIA規約プロトタイプ)からグループ7(排気量無制限特殊車両)にマシンを変更。 ニッサンR381を完成させたのだ。 ただし、自社製V12エンジンが完成間に合わずなんとシボレーエンジンを搭載するという禁じ手を用いた。 これは何が何でもトヨタやポルシェに勝つという執念だったのだろうか?! 迎え撃つトヨタはチーム・トヨタとして2年ぶりに日本グランプリに参加する。 そして、ちょっと中途半端な気はするが自社製3000ccV8エンジンを搭載した“トヨタ 7”を開発。 グランプリ制覇を狙う。 トヨタはFIAの1968年規約グループ6(プロトタイプ3000cc)を念頭にル・マン24時間などのレースも視野に入れたマシンを開発したとも言われている。 そこに新たに挑戦者が現れた。 それまでプライベートとして“ロータス・レーシングエラン”や“ポルシェ・カレラ6”で自動車メーカーに立ち向かっていた“滝 進太郎”が新たに“タキ・レーシング・オーガニゼーション”通称タキ・レーシングを結成した。 その目的は1つ、海外の最新鋭のレーシングカー、および実力のあるドライバーを集結し日本グランプリにおける打倒ファクトリーであった。 当時まだ世界では無名に近かったブリヂストンタイヤをメインスポンサーにつけ、なんとか遣り繰りが出来るチームにした功績は評価できるのではないだろうか。 この68年日本グランプリには、最新のビッグマシン“LolaT70MKIII”を2台、ポルシェからは1年遅れながら元ワークスのPorsche910”を購入、さらに手持ちのポルシェ906、そして、あのドン・ニコルズからオープン・ローラT70MKIIをレンタルし、トヨタ、ニッサンに引けを取らない布陣を完成させたのだった。 また、ドライバーもニッサンファクトリーから大ベテランのタナケンこと“田中健二郎”をハンティングし、その紹介で将来の有望株と言われた“長谷見昌弘”および“片平 浩”をメンバーとし、さらに当時アメリカンV8に拘る1匹狼“酒井 正”も参加し、トヨタ、ニッサンに引けをとらないメンバーとなった。 そして、これを契機に滝はチーム・オーナーに徹することとなる。 ただ、この大所帯にスターがいない。 マスコミに注目されるチームでなくてはスポンサーも増やすことが出来ない。 悩む滝。 そこにあのスターが打診してきたのだ。 そう前年の日本グランプリの覇者“生沢 徹”であった。 Tetsuは、その年もイギリスF3選手権に出場していたのだが、スポンサー探しで丁度日本にやってきていた。 彼にとって日本グランプリに出場することは海外遠征費用を稼ぐためには欠かすことが出来ないことであった。 その機会を滝は渡りに船と思い、即Tetsuと日本グランプリのみのスポット契約を結び、その年の東京レーシングカーショーで公式発表することとなる。 さて、世紀の一戦68’日本グランプリ はトヨタ、ニッサン、そして、タキ・レーシングの三つ巴となり、世間では“T.N.T”の対決と盛んに騒ぎたてた。 そして、グランプリ当日が来た。 観衆はこれまでにない10万人を越えた。 今回少しだけだが68年日本グランプリの1シーンを1/32スケールで再現してみたのが下記のもの。 #2にサインボードで伝えるトヨタのメカとそれを受ける福沢のトヨタ7。 80周レースの55周目に福沢は2位に浮上していた。 トヨタ 7のみ野上氏の作品。 その他はすべて須藤氏の作品である。特に#20 ニッサンR381は今回ギリギリに間に合った新作である。 |

||

|

||

GO TO NEXT PAGE 次のページへ続く GO TO TOP GO TO TOP PAGE (C) Photographs and textreport by H.Makino. |