「スロヴェニアへ行く」というと、たいていの反応は「え? それ何処だっけ? 旧ソ連?」である。「ああ、チェコから分かれた国だろう?」、「おいおい、なんでそんな危険な所へ?」なんてやつもいる。

正解は旧ユーゴスラヴィアから分離独立した国だ。

西がイタリア、北がオーストリア、東がハンガリーに接し、南が同じくユーゴから分離したクロアチア、その南がボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア・モンテネグロ。ここまで来るとコソボ紛争の最中だからとてもジャズフェスどころの話ではない。

西がイタリア、北がオーストリア、東がハンガリーに接し、南が同じくユーゴから分離したクロアチア、その南がボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア・モンテネグロ。ここまで来るとコソボ紛争の最中だからとてもジャズフェスどころの話ではない。

が、スロヴェニアは2004年にEU、NATOに加盟し、来年から通貨もユーロになろうという安心できる国なのだ。面積20,256平方キロ、ほぼ四国ほどのところに199万人、首都リュブリアナで28万人だから、のどかな小国家である。

リュブリアナのシンボルは竜だという。ギリシャ神話に、父の王位を奪った叔父のペリアスから金の羊をさがして来いと命じられた王子イアソンがアルゴ船の一党を率いて遠征に出て、さまざまな試練ののちアイエテス王から首尾よく羊を盗み出す話がある。

そのイアソンが黒海からドナウ川を遡り、サバ川からリュブリアニカ川に入り、このあたりまで来たとき怪物と遭遇して戦い、退治したのがリュブリアナ・ドラゴンだ、と言い伝えられているそうだ。

銅像は、背に始祖鳥のような翼が生え尾が蛇になった獣だ。

銅像は、背に始祖鳥のような翼が生え尾が蛇になった獣だ。

旧市街を歩くとそんな伝説を素直に信じたくなるくらい蒼古とした雰囲気に包まれる。

ホテルの脇の道を少し下ると、ピンクのファサードが美しいバロック・スタイルのフランチスカ教会と、リュブリアニカ川に架かる三本一組の橋Tromostovje(三本橋)のあるPreseren's

squareという広場にでる。この橋はリュブリアナ生まれの建築家ヨジェ・プレチニックJoze

Plecnik(1872〜1957)が1931年に造った。

彼の生家が、川から城のある丘へ登る小路にあって今は小さなギャラリーになっている。

プレチニックはリュブリアナの都市計画にも携わり、いくつもの公共建物、教会、橋を設計し、それが現在のリュブリアナの景観の基礎になっていると聞くと、支離滅裂なトウキョウがひたすら哀れになってしまう。

演奏会場はホテルから歩いて十分ほどのIvan Cankar Congress

Centre、別名Cankarjev Domという1980年オープンの多目的文化センターである。

演奏会場はホテルから歩いて十分ほどのIvan Cankar Congress

Centre、別名Cankarjev Domという1980年オープンの多目的文化センターである。

Cankarjev Domが毎年主催しているジャズ・コンサートのシリーズ《Cankarjev

Jazz》で今年は日本文化フェスティバルを催す。ついては最終日にソロを、という依頼を受けた。

他の日は3/21 Otomo Yoshihide & Sachiko M.、 3/22 Otomo Yoshihide New

Jazz Ensemble、3/23 Ando Masateru、4/8 Nobukazu Takemura、と飛び飛びで(姓名の順もバラバラだが)、どういうわけか4/14

にHenry Grimes - Marc Ribot“Spiritual Unity”が入って4/15が我々となる。

この日の出演は、藤井郷子(p)+田村夏樹(tp)デュオ、八木美知依(筝)ソロ、佐藤ソロ、最後に一曲佐藤+八木で締めくくり。

日本関係はこれで終わりだが、コンサート・シリーズはまだ続く。6月末から7月2日までは第46回リュブリアナ・ジャズ・フェスティバル。調べていないが、ことによったら秋にも何かあるかも知れない。

ホールは収容600人、いうならば中ホールだ。

ホールは収容600人、いうならば中ホールだ。

人口わずか200万足らずの小国で、これだけの数のコンサートをたった600人のホールで催して採算がとれるわけがない。それを何年も続けてきたことだけに対してすら脱帽せねばなるまい。トヨタがスポンサーについているとみえて、文化センター前庭に旗が翻っていたからこちらにも感謝すべきだとしても、である。

あきらかに累積しているに違いない赤字はどう処理されているのか。

なにしろ50分一本勝負のフリー・インプロ・ピアノ・ソロのために、日本からの航空運賃+前後一日の余裕+ホテル代+per

diem(食費などの日当)+それなりの出演料を支出してくれたのだ。

中世の街の文化は奥深い。

Morovaという海辺の町の、イタリアなどにくらべるとかなり素朴なリゾートホテルが何軒かならんだところを抜けて、こじんまりしたヨットハーバーの裏手のあたりの一見“小食堂”といった風情の店に入る。

Morovaという海辺の町の、イタリアなどにくらべるとかなり素朴なリゾートホテルが何軒かならんだところを抜けて、こじんまりしたヨットハーバーの裏手のあたりの一見“小食堂”といった風情の店に入る。 アドリア海の色をカメラにおさめるのはメシのあとでゆっくりと、と思ったのが実は敗因で、魚のスープ、山盛りランゴスティーニのパスタなどに圧倒されているうちに大雨となった。地中海のターコイス・ブルーはおあずけ。

アドリア海の色をカメラにおさめるのはメシのあとでゆっくりと、と思ったのが実は敗因で、魚のスープ、山盛りランゴスティーニのパスタなどに圧倒されているうちに大雨となった。地中海のターコイス・ブルーはおあずけ。 このあたりはイタリアから続く石灰岩地帯(カルスト)で、鍾乳洞が多い。PostojnaにあるPostojnska

Jamaがポピュラーで、ヨーロッパ各地からバスツアーがやってくるのだという。

このあたりはイタリアから続く石灰岩地帯(カルスト)で、鍾乳洞が多い。PostojnaにあるPostojnska

Jamaがポピュラーで、ヨーロッパ各地からバスツアーがやってくるのだという。 ここから英伊独仏などガイドの言葉別のグループに分かれ、徒歩で歩く。

ここから英伊独仏などガイドの言葉別のグループに分かれ、徒歩で歩く。 そう云われて、照明がすべて消えてしまった時を想像したら、にわかに背筋がぞくっときた。そうでなくても、今日は暖かいし海へ行くのだから、とTシャツに軽いジャンパーしか着てこなかったので洞窟内の冷気に参っていたところなのだ。

そう云われて、照明がすべて消えてしまった時を想像したら、にわかに背筋がぞくっときた。そうでなくても、今日は暖かいし海へ行くのだから、とTシャツに軽いジャンパーしか着てこなかったので洞窟内の冷気に参っていたところなのだ。 私もソロ('82)、TON KLAMI〜姜泰煥、高田みどりトリオ('91)の二回演奏した。

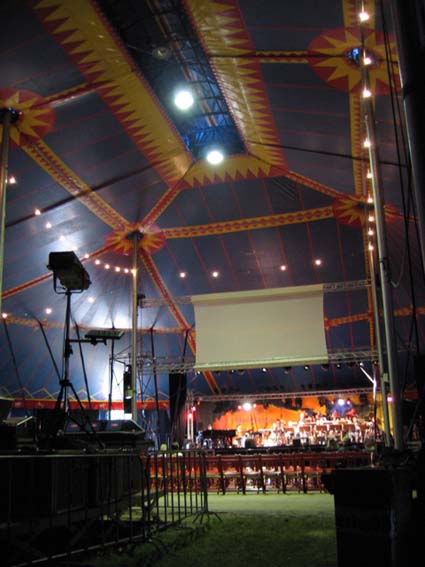

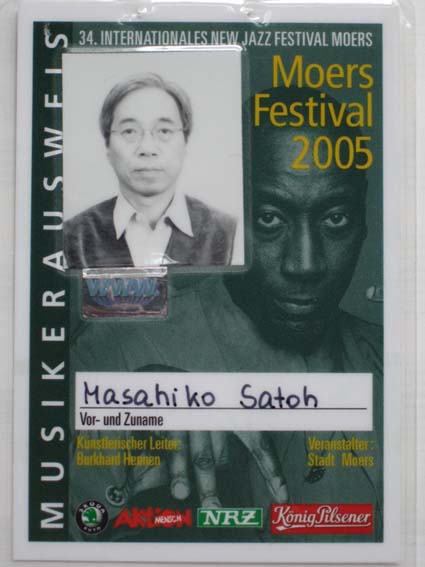

私もソロ('82)、TON KLAMI〜姜泰煥、高田みどりトリオ('91)の二回演奏した。 会場は金網フェンスで仕切られ、正面(来場者)、左サイド(関係者)、裏(楽器搬入、出演者)と三つのゲートがある。出演者は開場前に左サイドから入り、受付でパスを申請する。ポラロイドで顔写真を撮って貼りプラスチックカバーをかけたものを首からぶら下げておけば、会期中どこでも出入り自由だ。

会場は金網フェンスで仕切られ、正面(来場者)、左サイド(関係者)、裏(楽器搬入、出演者)と三つのゲートがある。出演者は開場前に左サイドから入り、受付でパスを申請する。ポラロイドで顔写真を撮って貼りプラスチックカバーをかけたものを首からぶら下げておけば、会期中どこでも出入り自由だ。 その他にプレス用だがミュージシャンも可、のコーヒーやスナック(無料)を出す小型テント、大テント入口につながったCDや書籍やTシャツを売るテント、関係者入口の事務用テントなどがある。

その他にプレス用だがミュージシャンも可、のコーヒーやスナック(無料)を出す小型テント、大テント入口につながったCDや書籍やTシャツを売るテント、関係者入口の事務用テントなどがある。 食堂テント脇は中継車(放送用の録音ができる)、スタッフ用のキャンピングカー数台、楽器や機材を収納するコンテナ数個などが置かれ、一見野戦陣地のような様相だが皆なんとなくのんびりと仕事をしている。出演者が替わっても毎年同じ布陣で同じ仕事をしてきた余裕かも知れない。

食堂テント脇は中継車(放送用の録音ができる)、スタッフ用のキャンピングカー数台、楽器や機材を収納するコンテナ数個などが置かれ、一見野戦陣地のような様相だが皆なんとなくのんびりと仕事をしている。出演者が替わっても毎年同じ布陣で同じ仕事をしてきた余裕かも知れない。 メールス城およびその領地(すなわちいまのメールス市)は12世紀から1600年までメールス伯爵家の所有。1601年にオランダの将軍Moritz

von Nassau-Oranienが相続、1702年プロイセンのBrandenburg家が相続。1794年フランスが占領。1815年プロイセンに返還。1918〜1926年ベルギーが占領。1954年3月3日米軍が占領するまでドイツ領。

メールス城およびその領地(すなわちいまのメールス市)は12世紀から1600年までメールス伯爵家の所有。1601年にオランダの将軍Moritz

von Nassau-Oranienが相続、1702年プロイセンのBrandenburg家が相続。1794年フランスが占領。1815年プロイセンに返還。1918〜1926年ベルギーが占領。1954年3月3日米軍が占領するまでドイツ領。