2021年8月8日更新

大した道具はありません。今はこんな感じの工具で遊んでいます。左に見えるのが今回手に入れた電動サンダーです。 |

| 日曜大工は好きです。しかしオレは不器用で面倒くさがり屋であること、大した道具を持っていないこと、そしてやっている時間がないことからここ数年大がかりな工作はしていませんでした。しかし、終息しそうにない感染症のお陰で時間が出来ました。やらない理由の一つが減りました。 やってみたい工作はいくつかありました。その中でもスピーカーの再塗装は数年前からやりたいと思っていました。ただし、その場合、古い塗装剥がしがネックとなります。少し迷いましたが、思い切って電動サンダーを買うことにしました。これで俄然やる気になり、再塗装の他にも4つの木材工作をやりました。どうでもいい話となりますが、それらを紹介します。 |

スピーカーの再塗装  30年前の自作スピーカー「スワン」は小汚くなっていました(左)ので、再塗装しました(右) |

|||

| (1)再塗装にあたり | |||

| このスピーカーは30年前に作ったのですが、当時下地処理を全くせずに塗装をしたため、木材の目地が残っていたこと、さらにほとんど清掃をしなかったことで汚れが木目に目詰まりしてしまいました。さらに白塗料を使ったことも合わせ、すっかり薄汚くなってしまいました。極めつけは長年載せておいた鉄塊(こうすると音が良くなると言われた)の錆が付着し見苦しくなっています。事実上30年間手つかずの状態でした。それで、もう数年前から何とかしたいと思っていたんです。 ところで、このスピーカーに使っているユニットは素性のしっかりした物を使う必要があります。その辺に転がっているのを使うとがっかりな音になるのが大半だからです。ここではフォステクスのFE108Σというモデルを使っています。周波数特性などのスペック表も同梱されています。自作スピーカーはメジャーな趣味ではないのですが、その辺を理解いただければこの世界の奥行きの深さがお分かりいただけるかと思います。 |

|

||

| (2)電動サンダー | |||

| 冒頭でもお伝えしたとおり今回はまず電動サンダーを購入しました。これは前から欲しかった工具の一つですが、今回ついに手に入れました。個人的に工具はいっぺんに揃えるものではないと思っています。いっぺんに揃えると大抵の場合、二度と使わず物置にしまい込まれるのがオチになるからです。結果としてそのときだけ使うことになりかねません。今回もコーナー加工用のトリマーが欲しかったのですが、サンダーの方が今後も使う可能性が高いと判断し、トリマーの購入は次回以降にすることにしました。 実際の作業ですが、考えていたほど楽ではありませんでした。30年前も2度塗りしていたこと、目地や小口に染みこんだ塗料が深く入り込んでいたため、完全剥離が難しかったためです。おまけに削った塗料が粉塵として飛び散るし、狭いところの剥離は手作業となりました。根気が必要な作業でした。 |

|

||

| (3)砥の粉 | |||

| 塗装前にやったのが砥の粉による目地埋めです。これで表面のざらつきを除去しようと考えました。しかし、砥の粉って結構扱いづらいんです。接着力が全くありません。乾燥後ウェスで拭き取ることで塗りムラを簡単に修正できるのは良いのですが、いくら拭いても粉っぼいんです。少し調べたところ、砥の粉はそういうものだからある程度まで表面が仕上がったら塗料で塗り固めるのが現実的とのこと。なるほどと思い塗装作業に移りました。粉っぽさが残るのではないか心配でしたが、塗料と一緒に塗り込むような感じに仕上がり、まあよかったってところです。さらに調べたところ、このような材料の場合、砥の粉よりもパテの方が良かったのかもしれません。特に木口にはほとんど効果がありませんでした。今更遅いのですが、一応、木工パテを知ったということで今回は良しとしましょう。 |

|

||

| (4)塗料 | |||

| 塗料はシトラスイエローという色を使いました。白は汚れが目立つことが判明しましたので、最初から除外です。黒も考えましたが、部屋の雰囲気が変わってしまうと思い止めました。悪目立ちの原因となりそうな原色系も外しました。フローリングの色に合わせることも考えましたが、完全に合わせることは不可能と思い、敢えて色違いになるようにしてみました。それがこの色だったのですが、結果からするとフローリングやラックに近い色でした。砥の粉、パテの話を含め普段から工作をしていないと最適な方法の選定や、仕上がりのイメージができないものですね・・・。 |  |

||

| (5)スピーカーのうんちく | |||

| このスピーカーですが、長岡鉄男氏が設計したスワンという愛称のモデルです。長岡氏は20年ほど前にお亡くなりになっている方ですが、現在でも多くの「信者」がいます。ネットを検索すると今でも多くの新着情報があります。オレも学生時代に「入信」しこのスピーカーを作ったんです。このスピーカーはバックロードホーン構造です。その動作原理は径の小さなスピーカーを複雑な構造の箱に組み込んで低域を伸ばすという仕掛けです。手間暇がかかる上、どういう音になるかは実際に使うまで予想が出来ないのでメーカーはあまり手を出しません。その一方で、材料費は安いので素人が手を出しやすいという特徴があります。使っているスピーカーのサイズからは想像できないくらい低音が出ますが、トンネルの中のような音にも聞こえたりします。土管から響いてくるような音と表現する人もいます。その辺で評価が分かれます。細かなうんちくを語りだすと無意味に長くなったり、知っている人から突っ込みが入るのでこの程度でとどめておきます。 |  |

||

在宅勤務用椅子の改良  最初の椅子(左)、調整台と組み合わせ37cmの座面高とした座椅子(右)、調整台が狭いため使い勝手が良くありませんでした。 |

||

| 在宅勤務のために準備した椅子は中途半端な肘当てが膝を圧迫し、長時間座り続けるのが苦痛です。一方、10年くらい使い続けている座椅子は座り心地は良いのですが、座面が低いためやはり長時間の作業には不向きです。そこで浴室で使うスノコ椅子を改造して調整台を作りました。このことは以前にもお伝えしましたが、この調整台の使い勝手は必ずしも快適ではありませんでした。小さい(狭い)ため座椅子を自由に動かせません。いい加減に使うと座椅子が調整台から落ちます。さらに足元の風通しが良いため、コタツとして使う場合、熱が逃げてしまいます。この前の冬は脚に段ボールを貼って使っていましたが、ちょっと不格好でした。 そこで今回もう一回り大きく作り直してみました(右写真)。基本構造は従来と同じ風呂椅子を使っていますが、調整台の座面を大きくしました。しかし大きくしたことで不安定になってしまいました。そこで調整台の縁に支えと隠蔽を兼ねた板を取り付けました。これがいい感じに仕上がったです。ただ、釘と木ねじが増えたことで座椅子に引っかかりが出来てしまいました。そこで最終的には床紙を貼っています。加えてフローリングの傷防止のために底にはゴム板を貼り付けました。 |

|

|

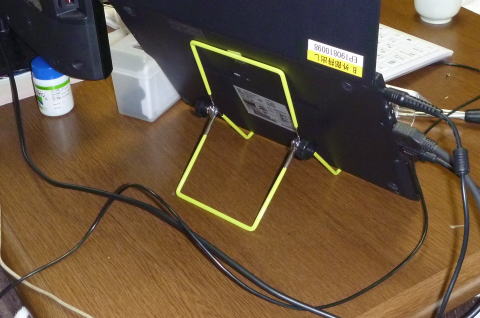

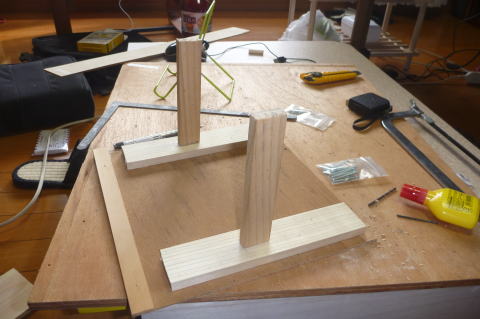

| PC固定台 | |||

在宅勤務時、PC本体の画面の高さを外付けモニター(TV)に合わせたり、テーブルを広く使うことを目的にPC本体を斜めにして使っています。そのためのスタンドをダイソーで調達したのですが、結構不安定です。上写真の通り華奢な針金構造です。固定はセンターねじだけですので、定期的に締め直す必要があります。ま、それほど面倒な作業ではないのですが、やっぱりしっかりとした台が欲しくなったので、端材を使って作ってみました。ご覧の通りいい感じに仕上がりました。今までPCをスタンドにセットする場合、腫れものを触るように電線接続をしていたのですが、その必要がなくなりました。PC本体のキーボードを打ちたいときもあるのですが、安心して打てるようになりました。百均スタンドも良い買い物だと思っていましたが、中々良い物が出来、大満足です。 |

|

||

カメラの固定方法変更  左:今までの固定方法(三脚使用)、右:今回作った固定台 |

||

| このwebカメラは昨年夏から使い始めました。しかし、その固定に三脚を使っているため、場所を取ります。机の反対側には回り込めない状態でした。加えて事実上動かせないので、三脚を他に使うことが出来ません。業務中、足を伸ばし三脚を蹴飛ばすこともありました。それでカメラをTVに直接固定する仕掛けを作ってみました。このTVには壁掛け用の固定ねじがあるのですが、そのねじを使ってカメラを載せる台を固定してみました。少しぐらつきますが、実用上の問題はなさそうです。それより動かせなかった三脚を開放させることが出来るようになりました。 |

||

| トイレ用具置き場 | ||

|

自宅新築後、15年間トイレの洗剤や芳香剤をトイレの片隅に直置きしていました。しかし、液だれなどで床が一部シミになっています。今後も新しいシミが出来る可能性があります。そこでこんな感じの置き台を作りました。全て端材を使ったのですが、ベニヤ板があまりにボロで、水濡れ、液だれに弱そうです。それでこれまた端材のアクリル板を載せて使うことにしました。色が気に入りませんが、まずはこれで良しとしています。 実はこの工作でも電熱カッターが欲しかったのですが、次回以降の購入候補品として残すことにしました。 |

|

| いかがだったでしょうか。後半は紹介するまでもないような内容でした。とはいっても中々重宝しています。特にトイレ用具置き台は簡単だった割にはなかなか重宝しています。こういう工作はその都度憶えることばかりです。ただ、面倒くさがりのオレですが、試行錯誤は大好きなんです。次にやってみたいのはwebカメラ固定方法の改良と、個人PC周辺整理です。結果が出ましたらまた報告します。 では。 |