カレンダー撮影

(コンデジで綺麗な紹介計画を立てたい)

(2019年1月14日)

HP更新の都度新しいカレンダー画像をお届けしていますが、結構苦労して撮影しています。

| このHPのトップページに使っている画像の多くはアイドルカレンダーを撮影していることは今更説明するまでもないと思います。もう10年以上続けていますが、撮影はカレンダーをめくる(切り取る)毎に行っています。初期の頃に比べ我ながらずいぶん上手く撮れるようになったと思っています。 半分自慢話になってしまいますが、どのように撮っているか2回に分けてお届けします。第1回目の今回は紹介計画を立てるための「ゲラ画像」の撮り方をお伝えします。 |

HP表紙画像は前の年に紹介計画を立てています(画像は今年の計画の一部)

| このHPのトップページに使っている画像は前の年の暮れ頃までに翌年のおおよその紹介計画を立てています。上の画面は画像編集ソフトですが、この画面を使って紹介する時季や順番を決めています。イメージを膨らますためには実際の画像が必要となります。ってことは計画を立てる段階で全てのページの画像が必要になります。要するにカレンダーを買ったタイミングで全ページを撮影する必要があります。かといって、これから使うカレンダーを全て切り取るようなことはしたくありません。 |

2.以前(5年くらい前)の撮り方

以前、計画に使っていた画像(左)は明らかにHP掲載画像(右)よりも劣りました。

| それで、紹介計画用の画像はカレンダーを床に広げた状態で撮ることにしていました。こうすればページを切り取らずに撮れるからです。以前(5年くらい前)はカレンダーを床に広げ、コンデジで画像を撮っていました。携帯電話を使ったこともあります。そんないい加減な撮り方ですから、とてもHPの画像として使えません(上左写真が一例)。ま、紹介の計画を立てることが目的ですから、気にしないことにしていました。 と言いながら、少しずつ改善してきました。最初はブレに拘りました。床に置いたカレンダーを三脚に固定したカメラで撮ったこともあります。この場合、ブレは解消するのですが、三脚の脚が写ってしまうという問題がありました。そこで次は光に着目しました。十分な光量があれば手持ちも可能です。ってことで、ストロボ撮影をしたこともあります。ただし、ストロボ光はテカってしまいますので、カメラを斜めに構えて撮りました。でも斜めの画像は計画策定時、萎えてしまいます。カレンダー撮影の決定版ができず、どうしたものか毎年悩んでいました。 |

コンデジでの撮影方法を工夫し、昨年はこのレベルまで向上しました(左:コンデジ、右:本番)

| 試行錯誤の末、写真電球の光を斜めに当て、自分自身が脚立に登って手持ちで真上から撮る方法に辿り着きました。2年前の話です。これにより大分いい感じに仕上がるようになりました。しかしこの方法ではフレーミングが安定しません。ブレも心配です。まだまだ改善の余地があります。とは言うものの、このレベルであればHP表紙にそのまま使っても違和感はないかもしれません。 |

今回思いついた撮影方法です。カレンダーを逆さに吊し、写真電球で撮影しました。右に見えるのが三脚固定のコンデジです。

| ふと、昨年末思いついたのがカレンダーを上下逆に固定し撮影する方法です。これなら、ページを切らずに全てのページを撮ることが出来ます。鑑賞は画像を回転させればOKです。三脚撮影ができます(三脚の脚は写りません)。照明の固定方法も容易です(写真電球を別の三脚に固定すればOK)。何より手ぶれやフレーミングのずれを気にする必要がありません。何で今まで気付かなかったのかと思っています。 |

今年の画像。右がHP掲載画像、右左がコンデジで撮った「ゲラ画像」 PC環境によっては、左の方がよく見えるかも・・・。

| 出来上がった画像を見てこれまた嬉しくなってしまいました。HP表紙に使うサイズであれば一眼レフカメラの仕上がりと遜色がありません。派手な色再現はむしろ魅力的ですらあります。もう一眼レフで撮らなくても良いような気がします。両者の違いは9項で詳しく解説します。 |

光源を写真電球と通常電球のミックス光にしてみました。

| これに気をよくし、さらに改良をすることにしました。それは光源です。写真電球は光の質(演色性)が良いのですが、かなり青に片寄った色合いです。特に我が家は電圧が高い(簡易テスターで107V)ので、電球メーカーの設計値よりも色温度が高く(青く)なっています。もう少し赤が欲しいところです。それから、この写真電球は既に生産中止ですが、保証寿命が短い(100時間程度)んです。すでに5時間くらいは使っていると思います。また、消費電力が大きい(500W)こともあり、必要時以外は消したいところです。しかし、頻繁な入り切りは電球の寿命を短くする恐れがあります。また、光として安定するまでに点灯から1分程度は待つ必要があります。そこで、妙なものを作りました。直並列切り替え装置とでも言えばいいでしょうか。写真用電球を長持ちさせるための工夫です。 |

||

自作した照明スタンド。写真電球(上)と通常白熱球(下)を2つのスイッチで直並列切り替えします。

| 写真を見て貰えればわかると思います。2個の電球があります。青い方が写真用電球、もう片方は普通の100W白熱球です。この二つの電球を直列にしたり、並列に切り替えたりします。セッティング中は2つの電球を直列に接続しますが、このとき100W電球には100V×5/6Vの電圧がかかり、70W相当の電球の明るさになります。作業灯として使うと同時に光の当たり具合を確認します。このとき500Wの写真電球は15W程度の消費電力となりますが、ほとんど光らず、大半が熱となります。これが重要です。この熱は写真電球の予熱であり、並列点灯に切り替えた際のショックを和らげる、光として安定する時間を短く出来るなどのメリットがあります。加えて定格の1/400程度の使用ですから、寿命を損なうこともありません。頻繁な入り切りが可能です。もちろん、消費電力も小さいので、電気料金を気にする必要がありません。 なお、直列接続時、500W電球はほとんど光らないので、そのフィラメントの抵抗が小さく、100W球は90W程度で光っていると思われます。また、このときの写真電球のフィラメント温度は400〜500℃ではないかと思われます。 |

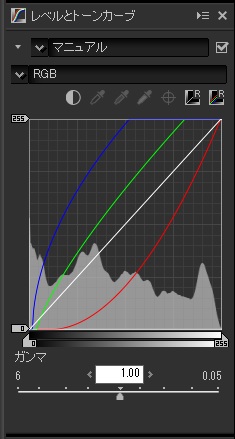

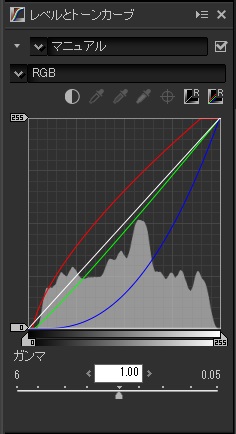

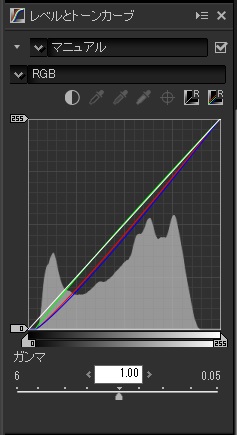

| 以下画像は全てコンデジで撮ったものです。違いは光源です。左から白熱電球、写真電球、白熱球+写真電球です。その他の撮影条件は共通(WB:太陽光、ISO:100、露出:オート、手ぶれ補正:なし)です。全く色が違うことが分かると思います。写真用電球があまりに青いのが困ったものです。ミックス光がオリジナルに一番近い色合いですが、それでも補正は必要です。2段目の画像がそれぞれの補正画像です。もっと適正なポイントはあるかと思います(特に白熱球)が、鑑賞に堪えられるレベルまで色補正されました。3段目が補正時のトーングラフです。これら3つを比べた場合、ミックス光を光源にした場合、補正量が小さいことが分かるかと思います。ミックス光は理想的な光源に近いと言えます。また当然ですが、白熱球と写真電球の補正パラメータが互いに逆になっていることも確認ください。 |

| 一般用白熱球 | 写真用電球 | 白熱球・写真用電球ミックス光 | |

| オリジナル画像 | |||

| 色補正画像 | |||

| 補正具合 |  |

|

|

9.一眼レフとの比較

左:コンデジ画像(オリジナル解像度)、右:HP掲載画像(オリジナル解像度) さすがに拡大すれば、その差は歴然とします・・・。

| こちらの画像は第5項の画像を拡大した(等倍にし、一部を切り出した)ものです。違いは明らかだと思います。画質を悪くする要因はカメラ内部での画像処理です。画像処理が画質を悪くするというのは逆のように思えますが、現代のカメラは悪条件で撮った画像を補正し、鑑賞に堪えられるようにしています。条件が良ければ画像処理は邪魔になります。今回の撮影ではカメラ内での画像処理を極力減らせるよう低感度による撮影とし、手ぶれ補正機能を解除しました。しかし、解像度補正のオン・オフ機能がカメラにないため、勝手に処理されてしまったようです。また、顔と髪の境目には色収差も確認できます。これらがレンズの特性の違いなんでしょうね。 ってことで、第5項でコンデジ画像で十分ではないかと言いましたが、やはり記録として残すには一眼デジカメで撮る必要はありそうです。 そうそう、この報告で見慣れない(気になる?)画像があったかと思いますが、たぶん、今後トップページ画像として紹介することになると思います。お待ちくださいw。 次回はその一眼デジカメを使ったHP掲載用画像の撮り方をお伝えします。 |

トップページへもどる

トップページへもどる