月食撮影

(2011年12月10日深夜)

月が地球の陰に完全に隠れると、赤黒い不思議な雰囲気になります (画像は今回撮影の画像を拡大したものです。) |

| 皆既月食を見ることが出来るよと職場の人から教えてもらい、翌日がさくらちゃん撮影会だというのに夜半過ぎまで粘って撮ってみました。 30年ぶりの撮影に加え、天気が直前まで悪く上手く撮れるか心配でしたが、なかなか良い感じで仕上がりましたので、D1への道として紹介します。お付き合い下さい。 |

1.月食撮影について このインターバル機能がなかったら月食撮影はしなかったかも・・・w |

| とは言っても今のオレには望遠鏡も赤道儀もありません。月を画面一杯の大きさにして欠けているところを撮ることは無理です。そこで今回はカメラを固定して満ち欠けを撮ることにしました。中高生時代、天体写真も撮った経験から、月食の場合、これでなかなか良い感じで撮れることは分かっています。 早速準備に取りかかりました。カメラのマニュアルを取り出し、インターバル撮影方法の確認です。デジカメになり、便利になりました。この機能がなかったら撮る気にならないでしょう。かつては寒い屋外でまんじりともせず時計とにらめっこしながら一定間隔でレリーズしてましたが、今回は撮影時間の7割は家の中にいましたw。 |

2.月食撮影に必要なもの 今回撮影した1コマ。こういう画像を5分間隔で撮りました。 |

| 月食の満ち欠けの様子を一枚の画面に納めることはそれほど難しくありませんが、それなりの機材が必要になります。最低限、マニュアル露出、無限遠固定の可能なカメラが必要となります。そうなると、コンパクトカメラでは事実上撮影できないですね。やはり一眼カメラが必要になります。フィルムカメラでも良いのですが、後加工で編集したり、見栄えを良くするにはデジカメが必要です。もちろん、PC、画像処理ソフトも必要です。 また、月食の満ち欠けは2時間以上の天体現象であるので、その時間カメラを固定する必要があります。三脚がなくても固定できれば撮影は可能ですが、三脚以外で簡単にカメラを2時間以上固定する方法はまずないでしょう。三脚も事実上、必須となります。それもかなり丈夫なタイプが必要となります。結局、月食を撮影するには相当の機材を用意する必要があると思います。 それから事前準備として月がどのように動くか正確に調査する必要があります。いい加減にカメラをセットし、月があっという間に画面から外れてしまっては台無しです。にわか仕込みで撮影するにしても前日に月がどのように動くか把握しておく必要があります。 それと適正露出の見極めです。オレにとって30年ぶりの月食撮影ですが、適正露出はすっかり忘れてます。幸い、デジカメですからモニターを見ながら適正値を見いだせます。それでも、事前にネットなどで情報を得ておくに越したことはありません。 オレの場合、月の欠け始めの時刻、皆既食の始まり、終わりの時刻と露出時間についてネットで調べました(ネットは本当に便利です!)。 |

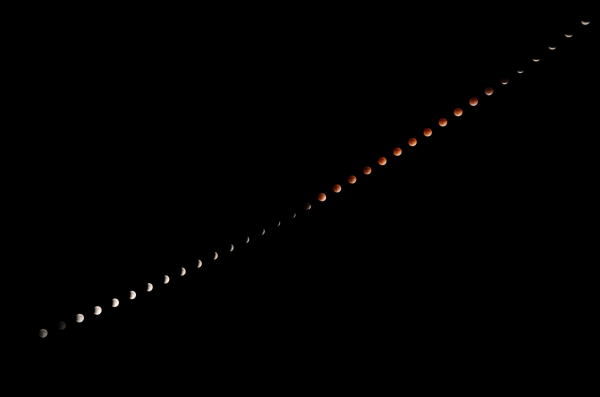

3.いよいよ撮影 撮った画像を重ねると満ち欠けが分かります。最初の2コマは雲がかかっていたため、露出不足です。 |

| カメラはD300を使いました。このカメラにはインターバル撮影機能と多重露出機能が搭載されてます。 月の満ち欠けの連続写真を撮るには両方の機能を使うのが良いのですが、今回はインターバル撮影機能だけを使いました。画像が1枚1枚分かれている方が後からの処理もしやすいと判断したからです。 月の動きを予測し、食が始まる直前の月がカメラの端に入るように三脚を固定し、5分間隔で自動撮影するようセットしました。 予定時刻になりましたが空には雲が広がっています。そんな状況で最初のシャッターが自動的に下りました。シャッタースピードは1/500秒でしたが、モニターで確認するとややアンダー気味です。露出をやや増やし(1/400秒)、2枚目の撮影の準備をしました。雲はさらに厚くなりました。露出を増やしたにもかかわらずさらにアンダーとなりました。でも、雲はもう少しで切れそうです。露出はそのままとし3枚目を撮りました。ほぼばっちりです。むしろオーバー気味です。ただ、この後徐々に地球の影が濃くなるので、露出はそのままとしました。4枚目。雲は完全に切れほぼばっちりの画像となりました。そのまま家に入り20分間カメラ任せにしました。 皆既状態となる15分前になると月はものすごく暗くなりました。ここから露出の調整に入りました。1/125秒、1/30秒、1/8秒と徐々に増やし、皆既食中は1秒としました。もちろん、その間は家に入ってました。皆既食が終わり、月が明るくなって6コマまで撮ったとき、月がファインダーから外れたので、撮影はここで終了としました。 |

4.画像処理 月の動きから地球の影が見えますか?赤い月を無視すると見えてくると思います。 |

| そんな感じで処理したのが3枚前の画像です。???って感じかもしれません。なにしろ、大きな画面に小さな光の点が写っているだけですから。確かにこれだけでは面白くありません。重ね合わせて初めて面白く見えるます。後からPCで重ねたのが2枚前の写真です。月がだんだん欠けて行くのが分かると思います。完全に欠けると真っ暗となりますが、露出を増やし、赤黒く光る月が見えるようにしてます。 もう一つ別の処理をしたのが、この画像です。意味分かりますか?月が地球の陰に入って出ていく様子を撮影したものです。月は地球の周りを西から東に回っています。写真で言うと、右上から左下に月が動いてます。月の通り道に大きな黒い丸が見えませんか? これが地球の影です。月が右上から左下に動く間に地球の影に入って出ていく様子がおわかりでしょうか。本当は300mm程度の望遠レンズと赤道儀を使って撮影するのですが、今回の撮影画像をPC処理で何とか重ねてみました。レンズのゆがみで地球の影が少しいびつですが、月と地球の影の関係について分かってもらえたでしょうか。 以上、30年ぶりに撮った月食の一部始終でした。 |

5.日食もあります 今年のCP+で配布されたND10000フィルターの宣伝チラシ(マルミ) |

| そうそう、5月21日に金環食があります。日食といえばコロナが楽しみかもしれませんが、金環食は残念ながらコロナは見えません。そうなると拡大写真ではなく、今回の月食のように連続写真撮影になると思います。 撮り方について参考までにご紹介します。 まず注意点ですが、注意点はND10000フィルターが必要になることです。これがないとカメラは確実に壊れます。目で直接覗けば失明します。そうなると、フィルターの取り付けられないカメラはNGとなります。大半のコンパクトカメラはNGでしょう。ND10000フィルターは特注品ですから今のうち準備する必要があります。ND400でもなんとか代用できると思います(フィルターメーカーはNGと言ってます)が、減光量が少ないので、長時間カメラを太陽に向けるのは危険です。撮影時以外はレンズの前に遮光板などで直射日光が当たらないようにする必要があります。 今回は夜明けの日食なので、地上の風景と重ねると面白いかもしれません。その場合、太陽が画面から外れたタイミングで地上の風景を撮るとゴーストが出やすいので数時間経過した後に取るのがいいかもしれません。あるいは夜明け前に撮るのも手かもしれません。ただ、重ねたとき違和感が生じないような画像を準備したほうがいいかもしれません。時間帯の異なるいくつかの写真を用意し、一番しっくり来る画像を選ぶのがいいと思います。 間違いなく撮影するには前日に試し撮りが必要です。その際、次を確認します。 ・撮影場所の選定、その場所における日の出の位置の確認。 ・太陽がどのような角度で昇っていくかの確認、焦点距離、フレーミングの決定。 ・太陽高度に応じた露出の確認 オレですが5月21日は仙台に住んでいると思います。何とか休みをもらおうと思ってます。それから、NDフィルターがものすごく高い(16,000円)ので、躊躇してますが、せっかくのチャンスです。何とか撮ってみたいと思っています。 以上、5月の日食の紹介を含め月食撮影の報告でした。 |