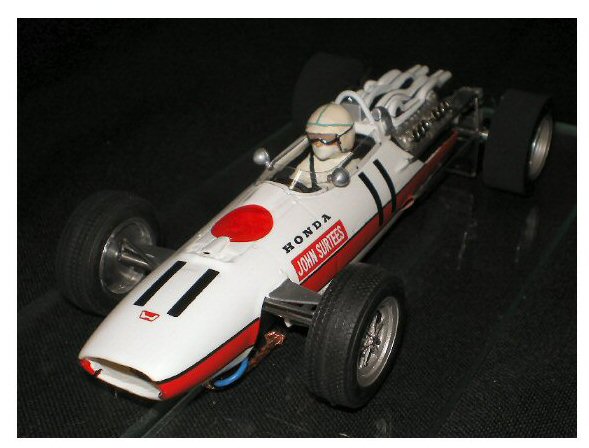

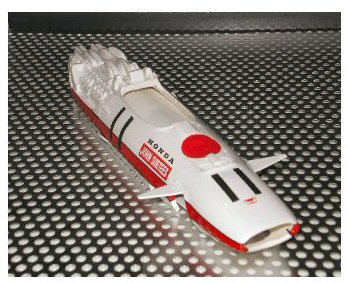

Honda RA273 Driven by John Surtees ( 1967 South Africa ) 1/24 Scale Resin Body |

Honda RA273 Driven by John Surtees ( 1967 South Africa ) 1/24 Scale Resin Body |

|

1966年に、モデルカーレーシングを始めて以来、フォーミュラカーを作ったのは、遥か昔、1968〜69年頃のことだったと記憶しています。

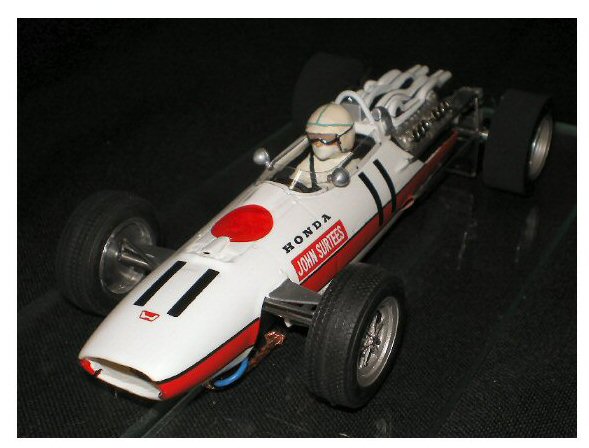

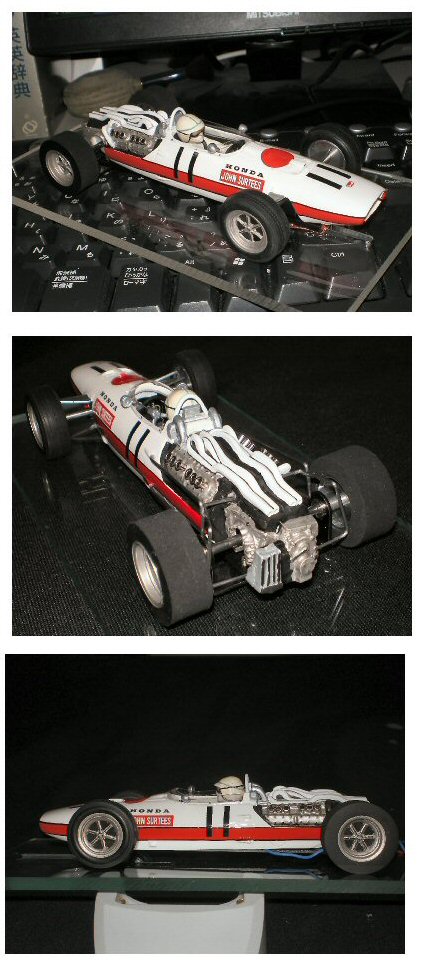

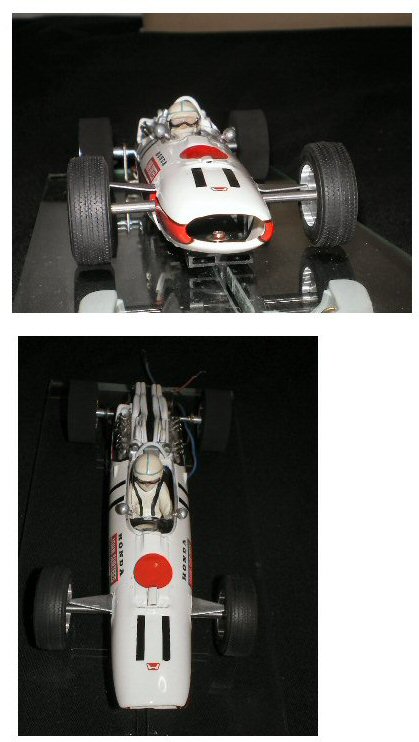

丁度、タミヤなどのメーカーのキットが店頭から姿を消し、クライマックス社などのクリヤーボディとAYKのパイプシャーシの組み合わせが中心となっていたころですね。私は、クライマックス社のホンダF1(RA273)とかブラバムフォード(インディカーのホーク・フォード)を\400で購入し、タミヤの真鍮製スプリングサスペンションシャーシやパイプシャーシを取り付けて走らせていました。 しかし、プロトタイプカーなどと比べてあまり魅力的に感じなかったのか、それ以上走らせることはありませんでした。 それから40年近くたった2007年に偶然ホンダF1のレジンボディが手に入ったのを契機に「久しぶりに作ってみようか」と思い立ち、作ったのがこれであります。 市販されていてOLDフォーミュラカーに装着出来るシャーシは、知る限りさかつう製のものしかなく、このシャーシを使用することにしました。 また、インライン方式を用いるため、ボディのギヤボックス部の内側にクラウンギヤが干渉しないようにすることも大事。そのためギヤ比も必然的にハイギヤードな設定になることは止むを得ないということになります。 ホイールも比較的ボディが小さい感じに仕上がっていましたので、さかつう製16.5mm径ぐらいが限度かと思いました。フロントタイヤはフジミのP4用のゴムタイヤ、リアタイヤは左の写真では、同じくP4用を履かせていますが、実際に走らせる場合は、スポンジ(バンプロ製ブラックマジック)にしました。 尚、ボディカラーリングは、大好きなジョン・サーティーズが初めてホンダF1に乗ったレースであります1967年南アフリカ・グランプリ仕様としました。 |

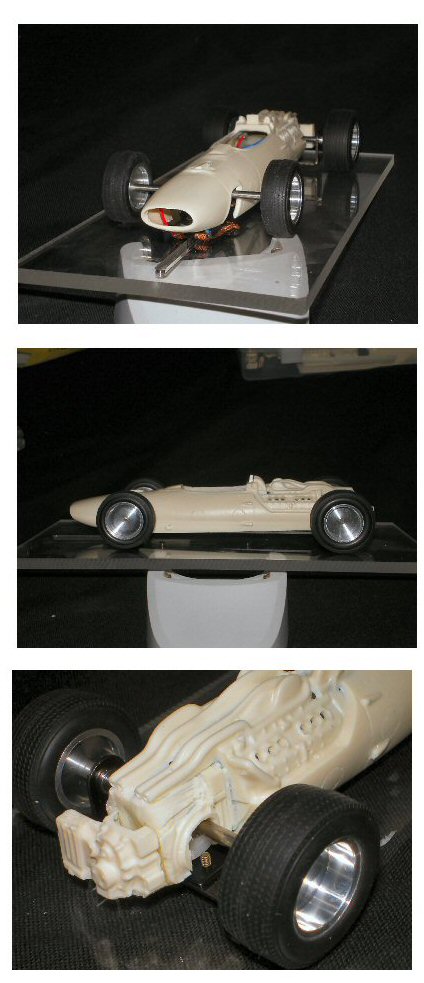

| フォーミュラカーを作るに当たって注意する事項は、まずシャフトが直接ボディと干渉するのでその間隔を取りながらボディの開放部分を削っていくことと、全身(ないしは膝まで)のドライバーフィギュアを使用するため、塗装する前にコクピットとモーターマウント(アルミ板をコクピットを囲む感じに設置、フロントシャフト直後にもう1つのスポンジを配したマウントを作る)の位置を決めておくことがポイントだと思いました。 |

|

|

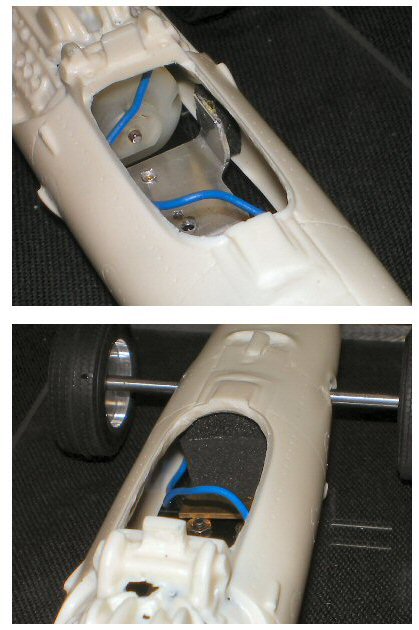

ボディ表面には、かなり気泡や亀裂などがあり、それらをエポキシパテなどで修正し、サンドペーパーなどで仕上げた後、サフェーサーを吹いて表面を整え本塗装に入ります。

当時のジョー・ホンダ氏の写真などを見ているとどうもホンダF1のホワイトは、ピュアホワイトではなく、アイボリーホワイトのように見えましたので、タミヤのレーシング・ホワイト缶スプレーを吹くことにしました。 しかし、どうも違う! やはりはっきりしたホワイトの方がホンダには似合うようにようでしたので、アイボリーの上から再度ピュアホワイトで塗装することにしました。 また、フロントのサスペンションアームは、実車がインボード形式のため左の写真のようにプラバンを使って切り抜いたものを直接ボディに取り付けました。 下の写真は、さかつうシャーシをドッキングさせたものです。ボディとシャーシがフリーマウントのため、前後、左右に少し動くようになっているため、フロントからの写真のように傾いたりしています。(取り付けが巧くないのかなぁ〜笑)

|

|

|

(C) Photographs,textreport by Bon Makino.